Sumário

Negócio é negócio (Wat zien ik, 1971), por Clara Barra

Louca paixão (Turks Fruit, 1973), por Paula Mermelstein

O amante de Kathy Tippel (Keetje Tippel, 1975), por Ruy Gardnier

Soldado de Laranja (Soldaat von Orange, 1977), por Gilberto Silva Jr.

Sem controle (Spetters, 1980), por Rubens Fabricio Anzolin

Tudo passa (Voorbij, voorbij, 1981), por Tomás Farias

O quarto homem (De vierde man, 1983), por Gabriel Papaléo

Conquista sangrenta (Flesh+Blood, 1985), por Carlos Quintão

A última cena (Last Scene, 1986), por Lia Terry

RoboCop – O policial do futuro (RoboCop, 1987), por Filipe Furtado

O vingador do futuro (Total Recall, 1990), por João Pedro Faro

Intinto selvagem (Basic Instinct, 1992), por Hermano Callou

Showgirls (Showgirls, 1995), por Anita Gonçalves

Tropas estelares (Starship Troopers, 1997), por Igor Nolasco

O homem sem sombra (Hollow Man, 2000), por Marcelo Miranda

A espiã (Zwartboek, 2006), por Matheus Zenom

Traição (Stekspel, 2012), por Pedro Serpa

Elle (Elle, 2016), por Tainah Negreiros

Benedetta (Benedetta, 2021), por Sérgio Alpendre

Sexo cômico e econômico

Negócio é negócio (Wat zien ik, 1971)

por Clara Barra

(…) ela deveria além de tudo aprender a rir, sem amargura, das vaidades – ou melhor, da peculiaridades, que é uma palavra menos ofensiva – do outro sexo. Porque em cada pessoa existe uma mancha do tamanho de uma moeda bem atrás da cabeça, que ninguém é capaz de ver por conta própria. Um dos bons serviços que um sexo pode oferecer ao outro é descrever essa mancha (…).

Virginia Woolf em Um quarto só para mim

(Tradução de Sofia Nestrovski)

Nos últimos dois anos, muito – e muito mal – se discutiu a representação de trabalhadoras do sexo no cinema. A despeito de tudo que se pode defender e falar sobre filmes protagonizados por prostitutas, é notável como o “recorte” conta com tantos bons representantes. A Rua da Vergonha de Mizoguchi, O Expresso de Shangai de Sternberg, Rosa la Rose de Vecchiali, Aopção de Ozualdo Candeias, para dizer apenas alguns. Aos olhos de uns, esses filmes todos compartilham, ainda, um agravante: são dirigidos por homens.

A depender de quem – e do que esse alguém entende como bom e como trabalho sexual – Showgirls, de Paul Verhoeven, é bem capaz de figurar nessa lista. Temos aqui um diretor que soube ver e descrever a tal “mancha do tamanho de uma moeda” que as mulheres trazem na nuca, a que Virginia Woolf evoca e que trago citada no começo desse texto. Verhoeven não necessariamente “entende” as mulheres, mas há na sua representação aquela risada sem amargura das peculiaridades femininas que a escritora inglesa falou. Peculiaridades essas que ele, enquanto homem, enxerga de ângulo único. Apesar de ser muito menos conhecido que Showgirls, em Negócio é negócio, seu primeiro longa, ele repete o mesmo feito, tornando explícito o quão inócuo pode ser o discurso contemporâneo.

O filme abre com o pouso de um avião. Do aeroporto, a câmera segue um homem que sai apressado em direção a um táxi. Ele – que não é particularmente belo – pede pressa e o carro cruza uma Amsterdã vista de cima, praticamente vazia e ensolarada; parecem ser as primeiras horas do dia. Eventualmente, o táxi para em frente a um prédio baixo e, ao longe, vemos o passageiro sair apressado do carro. A câmera sobe dando um zoom numa das janelas da construção. Em contraplongée, o homem aperta desesperado a campainha; o plano que segue, um plongée, é já dentro do prédio. Lá, uma mulher o espera. Num primeiro momento, só vemos seus pés, mas, depois do homem perguntar se aquele é o lugar certo, o contraplano revela Greet, uma mulher com um rosto longo como o de Anjelica Huston, que responde: “depende do que você está procurando”. Ele sorri e depressa a toma nos braços; é o lugar certo.

Ele a leva para um quarto e, sem muito jeito ou sedução, a joga na cama. Ela interrompe as carícias dizendo que ainda não concordaram num preço. Quando ele diz “cem?”, a postura de Greet muda; seus olhos caem, o sorriso amolece. Sua mudança de postura não altera, porém, seu tino comercial. Ela cobra por cada peça de roupa retirada e chega até a oferecer um pacote, outros cem florins para ela tirar tudo. O homem aceita e comemora finalmente estar na presença de uma mulher depois de passar três anos na África numa missão humanitária, na presença de uma única outra holandesa, uma freira. Esbaforido, ele tira a roupa, pula em cima de Greet e, logo em seguida, goza. Entediada pela cena ridícula, ela levanta e abre um armário onde há comicamente uma caixa registradora. Ela bate os valores e entrega para o cliente a conta, 285 florins, impostos inclusos.

A cena, tal qual o resto do filme, pouco dedica-se ao prazer ou ao erotismo. O interesse maior está no caráter econômico e no cômico que o sexo – principalmente aquele pelo qual se paga – tem. Na verdade, não há praticamente nenhuma cena de sexo – aqui, entendendo penetração e suas variáveis – durante o filme. Greet especializou-se em atender homens com fetiches peculiares, envolvendo principalmente roleplays de dominação. Assim, Verhoeven constrói os encontros com os clientes como sequências cômicas, muito mais voltadas para o ridículo do que para o erótico. A maneira como o diretor opta por representá-las volta-se para o olhar das protagonistas, sempre um tanto enfadadas pelos caprichos dos seus clientes. Elas são trabalhadoras, não fetichistas.

Em determinada sequência do filme, vemos Greet indo comprar uma máscara de bruxa para assustar um cliente que tem tesão em sentir medo. A vemos sair de casa, ir até a loja de fantasias e, a dedo, escolher a máscara. Primeiro, ela diz que é para uma “festa de crianças”, mas, quando escolhe uma máscara horripilante que permanece oculta a nós até a cena do encontro, o lojista se assusta: “Tem certeza que é para uma festa de crianças?”. Sempre com um humor muito sacana, esse é um movimento comum do filme. Embora Greet não pareça particularmente excitada pelos fetiches dos seus clientes, ela é uma dedicada intérprete do prazer. Prepara com cuidado todas as fantasias que interpreta, cuidando não só do seu figurino, mas também da decoração do quarto em que atende, transformado em escola, casa fúnebre e até galinheiro. A ela, frequentemente, junta-se Nel, vizinha, amiga, confidente e co-protagonista do filme.

A cenografia mirabolante dos apartamentos das amigas, assim como os figurinos cafonas das duas, remetem ao kitsch, ao mau gosto. O estilo da direção os acompanha. Planos dinâmicos com movimentos bruscos e vertiginosos somam-se à sonoplastia cartunesca num filme que, em todos os sentidos, aponta para o brega. O mesmo se aplica à chave da atuação das duas protagonistas. Pouquíssimo interessadas numa interpretação realista, as duas atuam como palhaços em cena, valendo-se de gestos exagerados, caretas, com direito, também, às lágrimas que são tão características deles.

Verhoeven – o diretor que “sabe filmar tesão feminino como ninguém”, segundo Carlos Reichenbach (a quem talvez essa frase também se aplique) – começou sua incursão nos longas-metragens com um filme em que o sexo é apenas motivo para risadas. Não há desejo, apenas o ridículo e, é claro, o dinheiro. Apesar do sexo em cena ser ridículo, as personagens não o são. A trama compartilha uma situação com A rua da vergonha. Mais para o final do filme, Nel, uma das protagonistas, se casa. Greet vai visitá-la e a encontra infeliz. O homem com quem Nel se casou a fez de empregada. Tanto nesse momento, quanto no segmento análogo no filme de Mizoguchi, torna-se claro que todo sexo – não apenas o das prostitutas – cria relações econômicas. Não necessariamente um prelúdio do restante da filmografia de Verhoeven, mas também não tão distante quanto possa parecer, Negócio é negócio é um filme que pode, além de tudo, enquadrar-se numa longa tradição de filmes de amigas (As pequenas margaridas, Duas garotas românticas, Girls About Town etc), uma vez que as poucas cenas de amor do filme são aquelas em que Nel e Greet compartilham em meio às desventuras do seu ofício.

Turks fruit, o jardim das delícias terrenas

Louca paixão (Turks fruit, 1973)

por Paula Mermelstein

À noite, um táxi estaciona e dele começam a saltar um homem e uma mulher, até que outro homem chega e começa a assassiná-los violentamente; o homem que saía do táxi é morto a marteladas, a mulher com um tiro na testa. Na cena seguinte, somos apresentados ao assassino, autor do sonho, Eric (Rutger Hauer), que acorda seminu em seu apartamento imundo e desordenado. Depois de fantasiar mais um pouco com uma morte diferente do casal do sonho, Eric pega de uma caixa uma fotografia da mesma mulher, nua, e a pendura na parede com uma lambida. Enquanto se masturba diante da imagem, ele fala que vai “lamber a merda de seu cu”.

A cena indica o teor do romance que Turks fruit (Louca paixão, 1973) irá acompanhar: passamos, em poucos segundos, do violento ao ridículo, chegando à devoção escatológica de Eric por esta que quer, simultaneamente, matar e “lamber a merda”. Escatológica mas, ainda assim, uma devoção, afinal Olga (Monique van de Ven), está aqui em forma de imagem pregada na parede, e não ainda em presença física, o que será particularmente significativo considerando que Eric é escultor. A cena introduz também o teor do filme em si, ou mesmo de certas tendências de Paul Verhoeven como diretor, de modo mais amplo: a passagem discreta de sonho à realidade, a rudeza acompanhada de humor, as sutilezas que modelam (mas não moderam) os excessos, um senso de realismo profundo em meio a signos evidentemente simbólicos; em suma, as aparentes contradições que o permitem ser, a um só tempo, direto e complexo.

Depois da sequência inicial, a próxima aparição de Olga ainda não será em carne e osso, mas já é um pouco mais encorpada do que sua fotografia. Depois de muitas noitadas casuais com diferentes mulheres, ao chegar em casa com mais uma, Eric se depara com a sua figura na sala escura. Quando acende a luz, trata-se de uma de suas esculturas dela – ainda que, no plano anterior, no escuro, a atriz estivesse de fato ali. Não é a ideia de Olga que fascina Eric, é seu corpo.

A seguir, veremos enfim como tudo começou, dois anos antes. Eric acaba de finalizar uma escultura na pedra de Lázaro de Betânia, incluindo vermes e minhocas na perna da figura bíblica que haveria sido ressuscitada por Jesus. Quando o cliente que encomendou a obra pede para que o escultor retire o detalhe desagradável, Eric fica transtornado. A cena parece uma pequena exposição dos princípios do próprio Verhoeven, que não fará concessões quanto aos seus próprios vermes e minhocas (além de um prenúncio de seu interesse por uma interpretação realista de histórias bíblicas): acompanharemos a vida de Olga por inteiro, assim como a relação animada e conturbada dela com Eric, como diria a expressão em inglês, warts and all (em tradução literal, seria algo como “com verrugas e tudo”, significando “com todos seus defeitos”). Essa relação já começa em movimento, quando enfim a Olga em carne e osso, uma adolescente ruiva, aparece para dar carona a Eric no meio da estrada. Nesse breve primeiro encontro entre os dois, já se prefigura também a intensidade que a relação irá tomar, quando após transarem no carro eles sofrem um acidente.

Segundo longa-metragem de Verhoeven, Turks fruit em sua premissa não está muito distante de outros dramas eróticos do período como O último tango em Paris (1972) de Bernardo Bertolucci ou A mãe e a puta (1973) de Jean Eustache, ainda que leve a escatologia do primeiro mais a fundo e menos a sério, e seja expressivamente menos verbal e mais carnal do que o segundo. Como esses, e em consonância com a década de 1970, o filme parte de um relaxamento em relação às normas tanto em relação ao contexto contra-cultural, com a libertinagem e despojamento de suas personagens, quanto ao contexto cinematográfico, com uma impulsividade que caracteriza a maior parte das cenas, muitas delas filmadas nas ruas de Amsterdã. A impressão que temos é de que este não era apenas um momento propício para um filme como Turks Fruit vir à tona, mas de que tais circunstâncias foram mesmo necessárias para que fosse produzido e ainda por cima levasse 25% da população holandesa para as salas de cinema.

Pessoas, objetos e alimentos são jogados de um lado para o outro, para cima e para baixo; de fato, literalmente, seja em cenas de sexo, guerra de comida, assassinatos ou acidentes de carro. Principalmente na primeira metade do filme, estas cenas funcionam em uma lógica de ebulição, através do acúmulo de situações esdrúxulas, por vezes explosivas e geralmente cômicas, muito mais do que em um aprofundamento narrativo/dramático da trama. Dito isso, como uma de suas aparentes contradições, Turks fruit mantém uma estrutura razoavelmente clássico-narrativa, em que o caráter dramático das cenas eventualmente vai ganhando mais peso. Seu atributo mais admirável é possivelmente o balanço entre esses aspectos díspares – o dramático e o cômico, o grotesco e o tenro – sem que um desmantele o outro; pelo contrário, a leveza do início é necessária para consolidar o peso do final, assim como o peso final ressignifica a leveza do início.

Diferente de A mãe e a puta, por exemplo, a narrativa não acompanha o ritmo gradual e interno de desgaste e atrito da relação entre suas personagens. Como no cinema hollywoodiano, os acontecimentos são apresentados na ordem que melhor serve à narrativa, inclusive extrapolando a linearidade e imediatismo do caso de amor louco que acompanha. Se o filme de Jean Eustache está intimamente conectado a sua época, de modo que parece comentar a natureza (tão despojada quanto cínica) das relações amorosas deste contexto específico, há algo de atemporal em Turks fruit. A chama da paixão entre suas personagens chega tão abruptamente quanto depois a doença corrói o corpo de Olga. O filme, afinal, parece menos interessado na relação entre essas duas pessoas em si do que nas manifestações mais pungentes de vida e morte ao longo desta relação.

As cenas de sexo e palhaçadas com ar de improviso aos poucos darão lugar a um drama propriamente dito, a começar quando o pai de Olga, personagem alegre e brincalhão, adoece e morre. A maneira como sua doença é mostrada – ele deitado em uma cama com fluidos corporais escorrendo por debaixo do colchão – deixa bem claro o quanto todos os aspectos do corpo serão levados em conta no filme, da vitalidade à decadência. Sua morte é representada de modo asqueroso, mas nunca com frieza, em momento algum deixa de ser triste. Há algo de bittersweet quando, durante o funeral, enquanto o caixão é abaixado, temos mais uma cena de devaneio de Eric, que vê o sogro dançando alegremente em sua poltrona.

Depois de seu marido falecer, a mãe de Olga contrata fotógrafos e distribui fotos suas ao lado do cadáver como souvenir no funeral. A cena se aproxima, em certo sentido, de um dos momentos mais cômicos do filme, quando Eric e Olga são convidados a apresentar uma escultura feita por ele, que tem como modelo o corpo dela, à rainha da Holanda. Com calor, Olga tira uma parte de sua roupa, expondo seus seios, o que faz com que os funcionários da realeza, cheios de protocolos, remanejem uma parte da banda para tomar a frente dos dois, impedindo que a rainha os veja. O corpo nu em escultura, ou o corpo morto em fotografia, parecem mais aceitáveis do que seus fluidos, sua pele, ou aquilo que há de perecível e incontrolável, justamente o que a vida em conjunto de Eric e Olga representa.

Olga, em especial, parece ser a força motriz desses impulsos de ânimo e imoderação. Isso se torna evidente quando, após a morte de seu pai, a vemos trabalhando em uma linha de montagem de engarrafamento de leite e deixando, apática, todos as garrafas de leite se espatifarem no chão. O leite esparramado com cacos de vidro será parte do estopim de ebulição no qual o filme entra nesse momento, com tanta urgência que assume um tom quase surrealista. Quando Olga chega em casa do acidente de trabalho, Eric acaba de vender um desenho erótico do casal, o que a amargura ainda mais. Ela sai correndo para fora de casa, embaixo da chuva, e Eric vai atrás; é quando temos um último momento de deleite entre os dois, que se beijam e bebem vinho na chuva, como se fosse necessária uma erupção da própria natureza para fazê-los retornar ao seu estado natural de frescor. Eles vão, em seguida, a um jantar com colegas de Olga e sua mãe, que mais parece um pesadelo de Eric: a cena é toda filmada sob uma luz avermelhada, todos estão embriagados e um dos homens começa a beijar Olga, como se fosse uma brincadeira. A reação de Eric não poderia ser outra senão uma erupção do próprio corpo, vomitando sobre a mesa, Olga e sua mãe.

Quando Olga vai embora, Eric deixa os ingredientes do jantar que ia preparar para ela apodrecerem, compondo a imagem característica de um memento mori. A expressão em latim, associada principalmente às pinturas de natureza-morta da chamada Era de Ouro nos Países Baixos, talvez seja aquilo que melhor abranja a ambiguidade desses signos de vida e morte ao longo do filme, ainda que não venha acompanhada do moralismo que motiva grande parte das imagens de vanitas. Um lembrete quanto à nossa mortalidade é, também, um lembrete à vida; seja a vivê-la de forma mais justa e casta, menos pecaminosa, ou, como parece fazer mais sentido ao casal de Turks Fruit, para aproveitá-la ao máximo, desfrutar de suas delícias terrenas, evocando outra expressão latina, carpe diem. Curiosamente, assim, essa produção holandesa, que foi o maior sucesso de bilheteria da história do país, se relaciona tanto com os clichês lascivos de sua capital liberal, quanto com sua tradição pictórica de naturezas-mortas.

No que podemos entender como uma leitura exagerada desse apreço holandês pelo mundo material, o filme irá abraçar a matéria orgânica incondicionalmente: vômito, cocô, lixo, comida podre e a decadência, enfim, do próprio corpo de Olga, antes tão idealizado por Eric. A doença e eventual morte da personagem ressignificam todos os motivos escatológicos anteriores. É apenas diante dos exames dolorosos e ambientes estéreis do hospital, diante da oscilação aleatória de humores causada por seu tumor cerebral e da velocidade fulminante com a qual o câncer lhe tira seus cabelos, seus sentidos, sua coerência e, por fim, sua vida, que percebemos como a manifestação de vida nesta personagem – que é, em si, um emblema de um impulso vital –, estava presente tanto em seu sorriso quanto no sexo, nas brigas, na cor vibrante de seu cabelo e em seu cocô que Eric remexe para ver se está com sangue (e era apenas beterraba).

Há uma cena, em particular, pouco antes da trama engatar em sua virada dramática, que expressa isso que poderíamos chamar de um ode ao orgânico por parte do filme. Eric deposita um buquê de flores sobre o peito nu de Olga, falando que esta será sua próxima escultura, Perséfone. Na história da deusa grega associada à vegetação e à colheita, a jovem é raptada por Hades e levada ao mundo dos mortos. Quando sua mãe tenta resgatá-la, uma vez que Perséfone já comeu alimentos do submundo, sementes de romã, ela deve passar parte do ano no mundo dos vivos e outra metade no mundo dos mortos. Para além das semelhanças notáveis com a trama do filme – o “rapto” da adolescente, a tentativa da mãe de recuperar a filha –, a história pode ser lida como um presságio para a morte iminente de Olga, assim como os vermes que vemos se remexerem em seu corpo quando Eric retira o buquê para avisá-la que seu pai está doente. No entanto, apesar da associação evidente com a decomposição, a delicadeza da cena e mesmo do movimento dos pequenos animais parece apontar também na direção contrária, como um atestado de vida, das menores e mais simples formas às maiores e mais complexas, como o corpo de Olga, que se move sutilmente com sua respiração. No final do filme, o motivo do título enfim se revela quando Eric oferece a uma Olga já muito doente, à beira da morte, manjar turco (turks fruit), balas de goma açucaradas. Ela enfia o máximo possível de doces na boca, como se com isso se agarrasse uma última vez àquilo de mais doce que a vida tem a oferecer.

Nasce uma heroína

O amante de Kathy Tippel (Keetje Tippel, 1975)

por Ruy Gardnier

Keetje Tippel é o terceiro longa-metragem de Paul Verhoeven. Ele vem logo após sua primeira obra-prima, Louca paixão, o filme que se estabelecerá como declaração de princípios do cineasta, de um materialismo que vê o mundo como um universo pleno de gozo e dor que começa e termina na carne. Só que o personagem principal do filme é um homem. Como fazer, depois disso, um filme em que a protagonista é uma mulher? Keetje Tippel responde a essa pergunta de forma tão absoluta que a personagem será uma espécie de matriz a todas as mulheres fortes, sobreviventes de um mundo amoral, que reaparecerão em diversos de seus filmes, seja a Nomi de Showgirls, a Rachel de Black Book, a “Elle” vivida por Isabelle Huppert e a irmã Benedetta no filme de mesmo nome, só para mencionar os principais. Essa mulher inicialmente sofre os abusos de um mundo violento e criminoso, mas decide insistir e bater com a cabeça até chegar a um ponto em que domina a situação. Ela não denuncia e espera: ela vai atrás. Ela sobrevive. Ela segue adiante. Ela agarra o mundo.

Em português, o filme é conhecido como O amante de Katie Tippel, mas o título não faz o menor sentido. O filme é sobre ele, e ao final da projeção, é impossível saber qual é o tal amante, uma vez que não há um particularmente especial em que a intriga seja centrada. A personagem é baseada em três livros autobiográficos de Neel Doff, escritora holandesa que nasceu na pobreza e ascendeu socialmente posando para pintores, eventualmente casando com um homem rico. A Keetje de Verhoeven segue exatamente essa trajetória, focando principalmente nos episódios de humilhação e poder, seja em família, seja no trabalho, seja na relação com homens em geral: a prostituição aparece em todas elas, ora como metáfora, ora como ameaça, ora como violação. A moeda de troca da mulher é a carne, é seu sangue – o sangue surge factualmente quando Keetje é estuprada, quando ela é diagnosticada com tuberculose e, ao final, quando a relação se inverte e é ela que passa a lamber o sangue do outro, aquele que se tornará seu marido. Só que Paul Verhoeven não cria um universo ficcional de melodrama, em que o personagem virtuoso se oporá ao maldito mundo cruel. Keetje efetivamente faz aquilo que pode pra adentrar esse mundo. Não existe o mundo ideal com pessoas ideais; o mundo que existe é este e é nele que é preciso viver.

A caracterização de Keetje encaixa perfeitamente no corpo e no rosto de Monique van de Ven, com sua obstinação de quase criança já vista em Louca paixão, mas aqui com ares mais infantis (ela dá a língua frequentemente a quem lhe dá ordens, por exemplo). É mais uma presença corporal bruta do que uma interpretação, uma boca ligeiramente aberta, um olhar de garota pidona que se fixa, um não saber se comportar como jovem adulta que faz dela uma primitiva apaixonante. É a escolha certeira para uma personagem que não sabe (ao menos inicialmente) o poder de atração que seu corpo tem sobre os homens. Keetje/Monique é um corpo que pode ser atingido, mas que não quebra.

A história tem uma estrutura entre o picaresco e o romance dickensiano, com cada capítulo tratando de um novo ambiente de convivência. Da família miserável passa-se ao trabalho como lavadeira, em seguida vem a faxineira da loja de chapéus, em seguida a prostituição da irmã e a internação no hospital – em que ela tem que trocar os medicamentos para sua cura por sexo –, e logo depois a prostituição dela própria (levada pela mãe), depois o encontro fortuito com um pintor, e a partir daí a vida dos salões e por fim o romance com Hugo (Rutger Hauer), um bancário bon vivant que apresenta a ela os modos e os desejos dos ricos. Mas Hugo é apenas mais um capítulo, e ainda teremos uma passeata de trabalhadores e, por fim, um epílogo em que se esboça o relacionamento que se tornará casamento com um aristocrata riquíssimo.

Antes de Hugo, as cenas se equilibram dramaticamente entre os prazeres de criança (a curiosidade, a brincadeira) e a lubricidade dos homens. Na cena em que ela é estuprada e perde a virgindade, a cena começa com Keetje brincando de fazer sombras na parede até que aparece, também como sombra, um pênis ereto a coabitar a parede com um pássaro em voo. Ou depois do primeiro cliente como prostituta, ela responde à mãe: “Eu me sinto tão suja.” A partir do momento em que ela convive com os ricos, o filme abandona as humilhações da carne e parte a humilhações de outra ordem. Quando instigada a servir de espiã de Hugo para avaliar a que comércios ele deveria conceder crédito e a quais não, ela é enxotada a tapas de um restaurante. Dessa vez ela não consegue se safar simplesmente com um “Me sinto suja”: aqui é ela a própria agente da prostituição desenfreada que é o mundo, avaliando pessoas apenas pelo dinheiro que podem render. Keetje já pode ser o “vampiro” do último plano do filme, lambendo o sangue do futuro marido nobre e ascendendo socialmente para nunca mais ter que olhar para os familiares.

Em nenhum momento, no entanto, há um olhar crítico ao comportamento de Keetje. Ao contrário, para o olhar da câmera ela é a mesma Keetje de sempre, um ser humano para além do bem e do mal, simplesmente uma criança aprendendo a ser adulta, a entrar no jogo, a usar seu corpo mais do que ser usado por ele, a, acima de tudo, construir seu próprio corpo, existir com firmeza e imponência diante dos outros corpos no mundo. Nesse aspecto, Paul Verhoeven é um verdadeiro nietzscheano: Keetje – como depois dela Nomi, Elle, Benedetta – não é julgada, ela cria seus próprios valores, e se amamos essas personagens, é pela vigorosa obstinação em sobreviver e fazer valer sua vida, não pela tabela moral de uma sociedade refestelada em hipocrisias e crimes por baixo do pano (esses sim, Verhoeven ama denunciar desde seu primeiro longa). Keetje Tippel poderia ser mais um afresco sobre Amsterdã à época das intensificações dos socialistas, como queria seu autor, mas como acabou ficando, revelou-se como o protótipo de saga em sua obra que mais expõe suas visões e filosofia de mundo. “Obra-prima acidental”, isso pode existir?

Soldado de Laranja

(Soldaat von Orange, 1977)

por Gilberto Silva Jr.

Um evento da magnitude da Segunda Guerra Mundial foi determinante para a existência de indivíduos e nações que atravessaram, vivenciaram e testemunharam sua época. Assim sendo, uma vez que a arte é reflexo constante da história e do cotidiano, a guerra é tema seminal e recorrente nas mais diversas filmografias. Soldado de Laranja se configura, até o presente, como a mais relevante crônica cinematográfica do período 1939-1945 na Holanda.

Apesar do sucesso comercial e da repercussão internacional de Louca paixão (1973), Paul Verhoeven não parecia ser, em 1977, o nome indicado para conduzir um grande épico de guerra, com alto orçamento, ao menos para os padrões do cinema holandês na época. Os primeiros trabalhos do autor, produções de pequeno ou médio porte, já transpareciam o senso transgressor e iconoclasta que iria caracterizar uma obra marcada por uma visão crítica aos diversos gêneros percorridos por Verhoeven.

A abertura de Soldado de Laranja com a reconstrução de um cinejornal do pós-guerra, em 1945, deixa claro que o filme irá nos apresentar um herói de guerra, Erik Lanshof (Rutger Hauer), que aparece escoltando a Rainha Guilhermina em seu retorno a Amsterdam, após a libertação do domínio alemão. O guardião da dinastia de Orange que determina o título. O diferencial do filme, imposto pelo cineasta e pelo roteiro, vem na forma como esse personagem e o contexto da época serão retratados.

A volta do filme a 1938 já define, na sequência seguinte, o modo de vida e as relações de classe entre os personagens em um trote humilhante de faculdade. Representantes de diversos segmentos da burguesia neerlandesa, Erik e outros cinco colegas que irão acompanhar sua trajetória, são quase arquétipos de um universo de personalidades e origens familiares distintas, onde traços de antissemitismo já surgem delineados. Ao agredir brutalmente Erik durante o trote, Guus LeJeune (Jeroen Krabbè) deixa claro quem é o pertencente a uma classe superior, mesmo que dali para a frente a dupla venha a estabelecer uma relação que prima pela lealdade.

Os jovens estudantes, e, ao que parece, uma expressiva parte do povo holandês, parece seguir seu cotidiano alheio ao redemoinho político e às relações belicosas que vinham se estabelecendo entre nações vizinhas. Erik e seus colegas seguem sua rotina de estudos em um ambiente festivo, marcado por um comportamento que mistura alienação e prepotência, em um processo que muitas vezes se refletiria em negação. Ao se confrontarem com a presença da guerra em seu universo, essa surge inicialmente como um transtorno, o que fica claro quando o primeiro bombardeio interrompe um interlúdio amoroso entre Erik e uma garota.

Nas sequências que seguem, quando após o início da invasão alemã o grupo retorna à universidade, o comportamento inicial deles sugere uma incompreensão da gravidade dos fatos. Verhoeven mostra a presença de um soldado com a perna mutilada nas ruas de Amsterdam, seguida de um close-up do membro arrancado como o início de um choque de realidade para os personagens. A rendição quase imediata é inicialmente encarada com alívio pelos universitários e pela sociedade que os cerca. Mesmo a adesão inicial à resistência por alguns dos jovens reflete uma conduta diletante e irresponsável, encarando o combate aos invasores como um ato que mescla sensos de aventura e brincadeira em um comportamento pouco maduro que irá se estender às relações com as mulheres que aparecem em suas vidas.

O inevitável rito de passagem de perda da inocência passa a ocorrer de forma gradativa. A sequência dos fatos vai tragando Lanshof, Le Jeune e os demais como ondas ou impulsos que determinam suas trajetórias durante a guerra, através de arcos dramáticos definidos: o filho de alemães que se filia à SS, o judeu, o informante, o “isentão”. Todos parecem cumprir uma espécie de destino trágico pré-determinado. Por outro lado, apenas Erik, em alguns momentos, parece defrontar-se com opções de escolha para seu futuro, como na ida para a Inglaterra e a adesão ao exército britânico.

A travessia do canal marca uma segunda parte bastante definida. A distinção de classes transparece de forma ainda mais intensa, com a esperada arrogância dos ingleses, quando, numa cena de treinamento, agora é LeJeunne o alvo de humilhações. A partir do momento em que Erik e Guus são direcionados a servir diretamente a rainha exilada, esta é retratada de forma ambígua, um misto de paternalismo e prepotência não muito simpáticos, levando um personagem a comentar sobre seus impulsos pouco democráticos. Esse perfil caracteriza, mesmo que de forma discreta, uma faceta do Verhoeven sempre crítico das instituições estabelecidas.

Esta segunda parte traz um predomínio de cenas de ação, conduzidas com precisão e ritmo que o cineasta viria a refinar ainda mais nos anos seguintes, especialmente em seu período americano. A sequência que envolve Lanshof em uma festa do exército alemão é um clímax em que toda uma tensão dramática segue bem definida, culminando em uma dança entre o protagonista e Alex, o nazista da turma, que funciona como um potente resumo de todas as relações entre os dois lados do conflito bélico e político.

A narrativa, à medida que se aproxima do armistício e retorno a uma paz, agora em nada idealizada, vai mostrando, em algumas sequências estanques, o destino dos diversos personagens. A presença, na sequência final, de uma foto em que aparecem os seis integrantes ainda nos tempos de universidade, parece repetir instantes já vistos em uma diversidade de filmes, num confronto passado-presente que parece transitar, como muitos momentos de Soldado de Laranja, numa linha tênue que pode separar ou mesclar arquétipos e clichês. Repetidos pelo cinema porque situações como essas não deixam de ser recorrentes, não somente em tempos de guerra, mas também nos mais diversos estágios das relações humanas.

Sonhos na lama

Sem controle (Spetters, 1980)

por Rubens Fabricio Anzolin

O final trágico de Sem controle é, paradoxalmente, o mais feliz de todos. Não porque a história se esgota em suas possibilidades de redenção, mas sim porque o destino dos três jovens aspirantes a pilotos de motocross — Rien, Eef e Hans — já estava selado desde o momento em que os conhecemos. Na Holanda de Sem controle, tudo é um calabouço. Conhecemos as três figuras principais sob o barulho das motocicletas, mas o que importa mesmo, enquanto os vemos, é perceber como os pais mediam tudo ao seu redor. Eef buzina ao coroa autoritário, religioso fanático, cuja colheitadeira na estrada o impede de ir trabalhar. Rien rouba cervejas do bar da família, subindo na moto enquanto carinhosamente despede-se de sua mãe. Hans, desengonçado de nascença, cuja testa parece ter sido tatuada com “loser” quando veio ao mundo, precisa que seu velho o ajude a dar partida em um bi-motor caindo aos pedaços.

Percebemos então que a marginalidade que compõe estes três sujeitos, assentada pelas motos que destroem a ordem social do espaço — um joga lama em quem vai trabalhar, o outro rouba mercadinhos, o terceiro tem uma “peça” de 20 cm — nunca de fato se manifesta à pleno. Parecem heróis, às vezes agem como tal, separando brigas e vencendo circuitos, mas no fim são todos crianças. Aspiram a vida adulta, à contravenção e à violência, mas, cedo ou tarde, precisam que os pais façam o trabalho sujo — e também que paguem por isso. Daí dizer que, em seu desfecho trágico e quase masoquista, Sem controle encontra mesmo a felicidade, pois, se um daqueles garotos, enfim, vencer na vida (mesmo que isso signifique abrir um boteco com uma semi-prostituta vendedora de batatas fritas), o triunfo será retumbante. Até lá, para que isso aconteça, todos serão obrigados a sofrer.

O mais curioso no estilo de Paul Verhoeven, cineasta cuja decupagem feroz e a luz quase pictórica dos quadros sempre chamou atenção, é como é capaz de filmar o inferno fazendo-o parecer um parquinho de diversões. Sem controle, por exemplo, é um filme rendonsamente solar, contaminado por uma energia fulgurante. A câmera acompanha rápido as motocicletas, na altura da face dos pilotos. Se incrusta nos morros, sobe as ladeiras, chupa a adrenalina das situações e as enquadra de modo impressionantemente organizado. Pouco, ou quase nada, fica para o campo de fuga, uma vez que o quadro faz parecer que toda a reserva de imaginário do espaço encontra-se ali, no que vemos. Em termos de mise-en-scène, comentar sobre Sem Controle é um pouco como chover no molhado. É um filme abruptamente lindo. Mas, e sobretudo — e, por isso também, tão especial, aquilo que o faz muito mais do que meramente “lindo” — é um filme capaz de subverter a beleza da cena, das faces jovens, da esperança em um progresso ou fuga da classe proletária holandesa, justamente pelas vias da feiura. Pois é, antes de mais nada, um filme em que aquilo que é fácil ou parece fácil se apaga diante da realidade da vida.

Vejamos Rien, o herói de sua classe, o próximo grande piloto, o galanteador da turma. Acaba numa cadeira de rodas, sem movimento nas pernas, acometido pelo descaso de alguém que joga cascas de laranja pela janela. O mesmo se dá com Eef, cuja frustração familiar o faz tentar a vida como ladrão de michês, no intuito de conquistar Fientje, paixão platônica do trio. Seu desfecho é dos mais brutais possíveis — uma cena de estupro, terrível, liderada pelo irmão da pretendente. Já Hans, o bobão, amigo fiel e piloto fracassado, crê estar sendo ajudado pelo super astro Gerrit, seu herói, quando na realidade está sendo filmado em segredo para, posteriormente, aparecer como um idiota na TV. São situações como essas em Sem controle que desmontam uma certa beleza aparente na realidade destes três meninos para fazer com que, ao fim e ao cabo, eles retornem à posição de fracasso a que sempre pertenceram. Ao contrário de uma escalada de trama “natural”, em que é preciso passar pelas provações para encontrar a danação, o que Paul Verhoeven faz aqui é espichar um pouco mais essa lógica: no mundo dos jovens operários — lembremos que, a rigor, eles são todos mecânicos, filhos de fazendeiros pequenos e de donos de bar —, o progresso é uma equação irresoluta. Tão logo se suba na vida e comece a sentir o frescor da prosperidade, haverá alguma pedra no caminho para fazer recordar o gosto da lama.

Isso se dá, em última medida, pelo fato de estes corpos jovens e musculosos, definidos como pedra, serem corpos que carregam, ainda, como a presença constante dos pais faz questão de recobrar, marcas pertencentes à infância. Não se trata de jovens a tornarem-se adultos, pelas agruras da vida, mas sim de crianças — pequenas crianças mecânicas — brincando de adultos. Basta pensarmos em algumas sequências-chave: Eef apostando que consegue montar uma moto com os olhos vendados, enquanto os outros trocam ferramentas por tampinhas de cerveja; o trio medindo o tamanho do pênis com ferramentas de metal (de novo, operários) para decidir quem irá ficar com Fientje; Hans e Eef obrigando as garotas a gemer, para parecer que transaram, quando na verdade são incapazes de concluir o coito. Poderíamos citar outras tantas passagens em que este jogo entre o avanço — crescer, tornar-se gente — e o recuo — perceber-se infantil, tolo — se manifesta. Mas vale muito mais a pena notar que é justamente na captura desta zona cinzenta que reúne a feiura da impossibilidade de amadurecer, juntamente com a beleza do registro do esforço em amadurecer, que Sem controle torna-se um filme tremendo.

Tremendo pois, reconhecendo a impossibilidade de vitória de seus personagens, ainda assim filma-os sem julgamento, observando com extremo entusiasmo o momento em que irão colapsar. As figuras são registradas pelo estatuto do corpo. Suas partes, mãos, braços e pescoços guiam o centro pictórico do filme. Banhados em sombras e rastreados pela luz, fazem da mise en scène um balé de pedaços: sobes e desces, vais e vens, mas nada que alcance fundamentalmente a carne. Exceto a derrota. O sexo real, quando ocorre em tela, não perdura. A violência sexual e o sexo fictício, sim. É a marca de uma juventude do quase, em que apenas e tão somente a queda é registrada com louvor, pois a queda é que é a vida, e saber triunfar após a queda — Hans enfim fica com Fientje, após ter sido rejeitado e ter visto o melhor amigo morrer — é o mínimo suspiro de felicidade destinado a estes rapazes.

Arriscaria dizer que Sem controle é capaz de compor uma constelação familiar com uma série de outros filmes feitos mais ou menos no mesmo período. Revendo-o, lembrei de Laranja mecânica (Stanley Kubrick, 1971), e daquilo que me afasta de sobremaneira dos filmes de Kubrick e aproxima muitíssimo dos trabalhos de Verhoeven. Lembrei também de Loucuras de Verão (George Lucas, 1973); lembrei de Conhecendo o grande e vasto mundo (Kira Muratova, 1978). Lembrei de Fassbinder, é claro. Mas, sem dúvida alguma, o parente mais próximo que me veio à mente foi Anjos selvagens (Roger Corman, 1966), pois captura em essência a mesma impossibilidade de danação e de progresso dos jovens de tribos — nem tão jovens em Corman — sem futuro. Em ambos os filmes, o que resulta dessa impossibilidade é sempre a violência. E Paul Verhoeven, com seu estilo rápido por natureza, vulgar sem ser cosmético, absoluto na paixão com que filma o chiqueiro humano, não só gosta da violência, mas a registra como poucos.

Tudo passa (Voorbij, voorbij… 1981)

por Tomás Farias

Fez-se notável que um movimento de aproximação entre o que, por vias assimétricas, se apresenta como justo, alinhado ou progressivamente possível em dado contexto e aquilo que se impõe em outra maneira de urgência delineia aspectos do cinema de Paul Verhoeven. Como essa inferência estaria então armazenada na combustão de seus filmes quando a disposição de certos aspectos demarcados para inflamá-la pode se mostrar deslocada de sua independência? Em 1981 – logo após o carrossel quebrado de sensações de Spetters e poucos anos distante de Turks Fruit e sua permanência revolvida – Tudo Passa, quando oferece fôlego essencial ao acidente projetado de seu diretor, opera um encaminhamento das direções que estabelece em si a alguma ruminação ainda tensionada pelo impulso de liberação, mas resolvida, à sua maneira, no acoplamento.

As imagens do enterro, as primeiras e vagamente ecoantes, sem caixão e quase sem provocar rima imagética, que talvez coloquem em vigor uma interrupção por suscitarem a presença de vinculação ou vínculo, são seguidas por outras que apenas denotam um ritmo particular, os ritmos privados localizados em uma esfera ocasionalmente alcançável e que apenas reage à motivação sem concretamente atualizar a conexão com a materialidade do encontro ou do desvio agora originário. Está ali um grupo de pessoas que continuam vivas depois da morte do combatente em captura, e esse depois se estendeu por anos. A ausência de demonstração contínua e configurada da premissa de união é dada, estabelecida e nisso movimentada, condicionante natural e filmada na inquietação também privativa de Ab (André van den Heuvel). A imagem o acompanha, passando a registrar o entorno que adere aos antigos companheiros, é sacudida por uma suscetibilidade, não se torna indiferente a ela e segue sua fluência e caminho dessa forma, sem particular apego a tal regularidade, envolvendo com honestidade um ambiente receptor do hábito da perda.

O território narrativo é ocupado pelas movimentações individuais em um aspecto da imagem que se agita com a sensação de que alguma intimidade caminha temporalmente em si e gera contraste, ensaiando aproximações pelas disparidades – ou especialmente pelo impacto de suas consequências. A visão de Ab, que corta o reflexo da câmera para ser violentada, se estende por uma larga e curta série de movimentos recordativos tanto de papéis e armas quanto dos laços agora simbolizados em conforto construído, interior representado por ambientes interiores que não os das travessias, dos carros, do momento das atitudes literais de busca. Condensando dinâmicas de representação ora visualmente destinadas aos excessos e sujeiras de noções variáveis de equilíbrio, o filme transforma seu ambiente em um circuito de sujeições vividamente atrofiadas, tanto à deriva como recuperadas no tempo, em um envoltório simbolicamente aprazível de tentativa e erro.

Vemos a divisão dos momentos na estrutura e universo do filme, a doença, as crianças, a cegueira, as coisas a mais e a menos. A lembrança encontra sempre algo, mas não parece possuir a necessidade da mira. O alvo fica marcado e foi marcador, no entanto não parece haver espaço no entorno para um compromisso que não seja com as circunstâncias acumuladas e mostradas, evidenciadas com um cuidado denotativo dos elementos de contato em cada bloco, esfera, toque característico ou adereço. Os pequenos desfechos nos rememoram um terreno em que a negação só é registrada, variável que seja, envolta em uma demonstração de pulso voluntário aflorado pela localização do desejo e adversidade.

O intento de Ad em sua determinação por assentar e recolher uma ferida conjunta acaba detido na oxigenação de uma tentativa de afeto, no gesto do reconhecimento coletivo da ferida e do corpo, na visita da escolha de uma retração absolutamente ativa nos microcosmos com os quais dá de cara alguém inquieto, reativo à aclimatação patológica que se oferece ali e nessa reação desafiado por outros desvios e assimilações que são absorvidos em cada corte da imagem de mais de uma pessoa – ou no registro desta numa frontalidade um tanto empoeirada, em uma junção torta das lacunas coabitadas por algum tempo. O corpo que de alguma maneira suja a imagem e a leva à aglutinação consigo mesma ao receber outra invasão biológica no mesmo momento – ou instantes depois – reflete na escolha do organismo agrupado, no núcleo da força resolutiva que se apresenta e se depara com um corpo arrebentado que não faz jus à ideia de fragilidade e por isso é não poupado, mas reforçado em seu apodrecimento pelo resvalo com a presença da dupla abastecida de tensão e compromisso.

A troca, recepção e envolvimento aqui movimentadas convivem com certa aflição responsiva outrora típica, mas substancialmente retraída e microscopicamente compungida em Voorbij, voorbij… e sua sólida impermanência contendora de trajetórias habitáveis que redundam nos pés juntos, fixos ou suspensos. Cada lapso e parcela de distância que conecta os personagens, ressonantes e quem sabe perdedores, forma um amálgama, um vício, um recipiente comum absolutamente transparente e impenetrável por fora. Pela batida dos movimentos soterrados a serem desfeitos e pelo paradigma que se esconde, se emula e resiste, elemento algum encontra estado tão adoecedor, doente ou adoecido que o impeça de poder atirar.

O milagre da mulher-aranha

O quarto homem (De vierde man, 1983)

por Gabriel Papaléo

Uma aranha esmaga uma mosca, uma imagem de Cristo é apresentada ao surgir o título, a mesma aranha enrola sua teia e toma a cabeça dele. Logo nos primeiros minutos de O Quarto Homem, nessa abertura já se estabelece toda a relação simbólica e sensorial que Paul Verhoeven imagina para seus jogos de sedução. O impulso animalesco da destruição, da aranha fêmea que subjuga seu macho, e que só se difere do humano porque temos nossas preocupações metafísicas a que recorrer em imaginários estéticos e sexuais. Essa guerra de discursos, de explicações abstratas para problemas concretos, é a graça de boa parte do desenrolar do filme, em que estamos presos à cabeça de Gerard Reve, um escritor que sai de sua cidade para uma palestra e descobre lugares onde seu desejo não espera que apareça, percebe uma realidade investida em se esfacelar a cada novo desvio – uma consciência distraída e sequestrada pelo sexo.

Realidade essa perfurada pelos delírios que se confundem com o que o protagonista supõe normal, entremeados a situações comuns, assaltando a cena por meio de um mal-estar sinalizado sem aviso por Verhoeven (ao menos nesse início). A aproximação duvidosa com Christine, a viúva que desperta seu interesse para o que começa como uma noite casual e termina com um desejo de obsessão, é um jogo psicossexual que passa pela fluidez do desejo que não se explica e assalta os sentidos, mas também pela aspiração do protagonista à falta de amarras aos nomes e às relações. É importante para Gerard que sua canalhice e ambição sem limites tenha um verniz teórico no qual ele possa se defender, e é nessa visão completamente misantropa que Verhoeven e o ator Jeroen Krabbé encontram esse retrato tão hilário quanto perturbador.

A intriga disparada pela palestra é um dos mecanismos que abre o filme justamente para ser autoconsciente sobre seu processo, sobre suas neuroses. Gerard Reve, protagonista mas também escritor original do livro que inspirou o filme, vê na realidade a matéria-prima de seus escritos, nas palavras dele mesmo, “assumidamente exagerados”. É um tipo de problema muito interessante que o escritor holandês coloca para si: escreve como uma autoficção sobre seus encontros sexuais, e deixa que a fabulação surja e escorra pelos caminhos mais absurdos que imagina para seu narrador – e insere esse impulso ficcional no centro de sua intriga: é como se alguém não conseguisse frear seus impulsos criativos, as observações do mundo ao redor transformadas em ficção sem existir uma fronteira clara que a distingue. Essa ponte serve tanto para sinalizar os meandros do caos de realidades onde Gerard se meteu por causa de seu tesão desenfreado, como também para associar religião e criação artística, um dos principais interesses de Verhoeven.

É nesse comentário sobre processo criativo que se estabelece uma interessante relação entre igreja católica e a imaginação do escritor, quase um alter-ego de Verhoeven, a provocação e o bom-humor de um personagem insuportável no seu cinismo. O cineasta usa de seu personagem como avatar para aproximar profanação e fé, mantendo a mesma crença nos atos grandiosos (e, por que não, milagrosos) do jogo ficcional enquanto critica e desdenha das neuroses religiosas, de milênios dedicados a organizar e domar os desejos humanos – um movimento similar ao de Benedetta, outro filme com tino ao clássico debaixo de seu verniz cínico. Talvez por essa identificação distorcida e interessantíssima que Verhoeven é preciso no retrato do processo criativo do escritor, que tem sua realidade posta em dúvida justamente por sua vocação em enxergar nos fatos diante dos seus olhos uma mera base para sua criação, uma forma terceirizada do presente, a vocação ao eterno papel de testemunha. É curioso que na sua fala no primeiro ato, justamente a fala que o trouxe de Amsterdã para a pequena Vlissingen, o escritor seja acusado de arrogância pelo retrato sempre em primeira pessoa – algo assumido por ele, vestido como bandeira: seu eu lírico, mesmo narrando enquanto a consciência não-confiável da história que conta, parece sempre refém do destino dos outros, parece sempre condenado a testemunhar sem ações – como a sugestão de seu próprio funeral, por exemplo, um dos inúmeros expurgos cristãos aqui presentes.

Na aproximação do desejo com esse imaginário católico, uma constante consagrada na obra de Verhoeven, vemos que sua mão para o simbolismo aqui é ferrenha, sempre associando a sexualidade ao medo do desconhecido, um homem que tem sua masculinidade literalmente castrada pela paranoia dos códigos sociais dos quais defende cego. Não por acaso, quando o título do filme é sugerido (e eventualmente explicado, reiterado), percebemos que a base maior desse thriller erótico é o completo pavor masculino de uma sexualidade feminina que foge das normas, que lhe escapa. Essa forma altamente simbolista, pesando a mãos nas associações metafóricas entre presa e predador, animal e humano, humano e etéreo, religioso e cético, é uma das características mais estranhas de O quarto homem dentro da filmografia de Verhoeven; ao recorrer às imagens mais explícitas e textuais sobre os temas e assombros que normalmente o interessam em subtexto, a realidade se torna menos duvidosa em ideias e sentimentos – as flutuações entre onírico e real, tão borradas no primeiro ato, não soam tão complicadas quanto em O vingador do futuro, por exemplo. Mas essa disposição para o explícito sublinhado, também mais gráfico em sua violência, torna a experiência também mais cínica e bem humorada – e o cineasta é preciso em não carregar esses simbolismos com uma solenidade que eles não comportam, em enxergar o absurdo quase satírico dessas imagens.

O suspense se mantém no desenrolar narrativo em que não sobram associações perigosas, principalmente na forma com que Verhoeven trata a bissexualidade do autor como um pêndulo cujo desejo é mais direcionado ao masculino e a desconfiança mais ao feminino – e nessa distância, nessa alteridade às avessas, é onde sentimos boa parte dessa tensão. Nessa estrutura de duplicidades e falsas pistas para sinalizar o abismo entre a consciência do homem que narra e o desejo da mulher que o atravessa, o filme se aproxima tanto do período inglês de Roman Polanski quanto o de Nicholas Roeg de Inverno de sangue em Veneza, que viam justamente nesse abismo, nessa incompreensão do desejo entre sexos, a cadência de seus suspenses – também em volta do erotismo, também colocando em dúvida a realidade ao redor, também altamente simbolistas, também com suas lentes esfumaçadas e suas atmosferas oníricas.

Como para o próprio Gerard Reve autor, uma das maiores preocupações de Verhoeven é em tornar concreta a disposição divina, o mundo material do sexo como tanto comentário quanto complemento da graça de Deus exemplificada pelas imagens fantásticas. Que no último ato Verhoeven abrace de vez a conversão do seu suspense em uma reinterpretação do típico conto de bruxa da Idade Média, da mulher que é condenada ao místico porque homens não encontram explicação para as ações que os desafiam, é uma marca que o direciona novamente à correlação entre desejo e sacrifício, e o distancia principalmente de Polanski, com um humor que encara a farsa que o escritor constrói para si quando se sente intimidado, quando tem sua realidade testada. Essa farsa duvidosa viria a tomar a forma venenosa de sátira no período americano do diretor holandês, e é muito interessante perceber que apesar dessa sua vocação ao absurdo já estar em O quarto homem, seu apuro estético é na adequação firme ao gênero e ao espaço que trabalha. Filmar na Holanda significa algo muito diferente de filmar em Chicago, em Los Angeles, em Marte – e o polemista Verhoeven, numa iconoclastia que prefere se divertir com os prazeres da sexualidade a demolir com obviedades e ícones consagrados, tem no alter ego escritor de sua terra natal um canal ótimo para suas ideias tortas, escrotas, maravilhosas.

A princesa prometida

Conquista sangrenta (Flesh+Blood, 1985)

por Carlos Quintão

Paul Verhoeven, acompanhado de seu roteirista Gerard Soeteman, atravessou o Atlântico buscando por maiores recursos de produção e também para se livrar da burocracia dos órgãos governamentais neerlandeses que financiavam a realização cinematográfica, paralisados que estavam pela ascensão do pentecostalismo na segunda metade dos anos 1970. Após sofrer nas mãos dos burocratas, principalmente com seu Sem controle (Spetters, 1980), Verhoeven finalmente resolveu ceder ao assédio dos produtores estrangeiros¹. Assegurado o dinheiro norte-americano, através da independente Orion Pictures, a dupla aportou no início do século XVI, numa Europa Ocidental assolada pela Peste Negra e que ainda guardava resquícios da barbárie da Idade Média.

É um período que atende perfeitamente às obsessões do cineasta. Verhoeven, por certo, criticava a forma sanitizada com a qual o cinema abordava a Idade das Trevas, domando toda a violência, o caos e a loucura coletiva resultante das convulsões sociais e do fanatismo religioso. Com Conquista sangrenta (Flesh+Blood, 1985), quis abordar esse estado anárquico da Europa da época. Verhoeven e Soeteman reaproveitaram elementos não utilizados da série Floris (1969), criada pela dupla e estrelada por Rutger Hauer, e conceberam originalmente uma trama sobre dois ex-aliados que se veem em lados opostos de um conflito. Progressivamente, o roteiro evoluiu para um triângulo amoroso-sexual que deixou em segundo plano as intenções originais, mas que realçou um elemento importante na obra do cineasta, a relação intrínseca entre sexo e morte. Eros e Tanatos. Para Verhoeven, a partir de uma visão freudiana, trata-se do epicentro das pulsões psíquicas e sociais. Ao longo de sua obra, o diretor irá revisitar esses elementos, reconfigurando-os em variações dramáticas (nem tão) distintas. De Louca paixão (Turks fruit, 1973) a Benedetta (idem, 2021), tratou o sexo não de forma moralista, mas como uma manifestação natural da vida. Quanto maior a entrega ao sexo, maior a pulsão por viver.

Ou sobreviver, como é o caso de Agnes (Jennifer Jason Leigh), um dos vértices do triângulo em Conquista sangrenta. Jovem e virgem princesa prometida a um jovem nobre, Steven (Tom Burlinson), Agnes se vê sequestrada por mercenários e prostitutas liderados pelo messiânico e oportunista Martin (Rutger Hauer), a quem seduz e manipula como forma de escapar da violação e da morte pelos demais integrantes do grupo. Uma das mais polêmicas cenas do filme mostra o estupro de Agnes por Martin, durante o qual a moça inverte as regras do jogo e as relações de poder ao fingir consentimento e prazer no ato.

Tanto Hauer quanto o diretor de fotografia Jan de Bont, velhos colaboradores de Verhoeven, haviam feito antes a travessia da Holanda para Hollywood. Hauer já era um rosto (e corpo) conhecido, o antagonista da vez em filmes como Falcões da noite (Nighthwaks, 1981, dir. Bruce Malmuth) e Blade Runner: O caçador de andróides (Blade Runner, 1982, dir. Ridley Scott). Jan de Bont também já começara a construir uma carreira na indústria, emprestando sua câmera dinâmica para filmes como Cujo (idem, 1983, dir. Lewis Teague) e A chance (All the Right Moves, 1983, dir. Michael Chapman). Em seus filmes anteriores com Verhoeven, de Bont trabalhou sob planos previamente elaborados. Para Conquista sangrenta, de forma a capturar visualmente a desordem do período retratado, Verhoeven e de Bont abriram mão dos storyboards e adotaram uma abordagem mais improvisada, algo do qual o cineasta se arrependeu depois, dada a logística complicada de várias sequências.

Boa parte do filme se passa num castelo tomado pela trupe de párias. Aos poucos, seus membros perdem os valores igualitários que moviam o grupo e passam a reproduzir de forma tortuosa os papeis dos nobres de quem tomaram a propriedade e a quem assassinaram. Um momento chave desta subversão é a do banquete, em que Agnes ensina seus captores o simples ato de utilizar talheres na mesa. A resistência às mudanças vai sendo minada pela garota, culminando com a ascensão de Agnes ao papel não apenas de única amante de Martin como também de senhora do castelo. Logo em seguida, o casal abandona as cores vermelhas das vestimentas do grupo – representação visual pouco discreta do abandono também das ideias igualitárias que os uniam – e se vestem de branco, a hipocrisia dos “noivos” exibida despudoradamente na cena anterior, a do sexo no banho. Martin usa a seu favor, e como instrumento de poder, o fanatismo religioso infligido à trupe por Cardinal (Ronald Lacey), que o associa a São Martinho (Saint Martin), cuja estátua os párias se apropriam no caminho.

Religião, sexo, corrupção. Outro elemento se juntará ao microcosmo do castelo. Tal como no conto “A máscara da morte rubra”, de Edgar Allan Poe, os muros da edificação não são altos o suficiente para afastarem o espectro da morte, representado pela peste negra. Liderados pelo jovem Steven, soldados cercam o castelo exigindo a rendição dos criminosos e a libertação da princesa. Afeiçoado às ciências e ao conhecimento, Steven, a princípio, recusa o casamento imposto pelo pai, mas se enamora por Agnes quando esta lhe faz juras de amor eterno sob uma árvore cheia de cadáveres putrefatos enforcados. Para salvar sua amada, Steven elabora um intrincado e moderno sistema de elevação que o coloca dentro do castelo. Capturado, é preso por uma corrente no pescoço e tratado como um cão. Um cão, porém, raivoso. Steven faz uso de arma biológica contra seus algozes: os restos de um cachorro infectado pela peste bubônica.

Mesmo atuando dentro das regras restritas da indústria, Verhoeven é fiel a seus princípios. Não cabe a ele julgar seus personagens e muito menos puni-los. A conclusão de Conquista sangrenta não traz o final feliz tradicional, com os jovens amantes vivendo felizes para sempre. O olhar de Agnes para o castelo em chamas, no qual acredita estar o corpo de Martin, não é de alívio e felicidade. Da mesma forma, as chamas não são fortes o suficiente para a purificação de um mundo perverso. Verhoeven conclui seu conto com Martin escapando do castelo e partindo em busca de novas aventuras. Da mesma forma, o cineasta continuaria apontando sua câmera contra a hipocrisia humana, desta vez em solo norte-americano, onde encontrou abundantes motivos para escrutinar.

___________

1 Verhoeven chegou a ser considerado para dirigir O retorno de Jedi (Return of the Jedi, 1983, Richard Marquand), por indicação de Spielberg, que ficou fascinado com Soldado de Laranja (Soldaat van Oranje, 1977).

O carona. Episódio: A última cena (The Hitchhiker. Last Scene, 1986)

por Lia Terry

A chegada de Paul Verhoeven aos Estados Unidos dá início ao período de sua carreira em que fez os filmes pelos quais ele ainda hoje é mais lembrado. Há algo de especial sobre esse recorte temporal dentro de sua obra, inocente mas perverso, sedutor mas perigoso, assim como são os Estados Unidos desde o momento em que Verhoeven chega até os dias recentes. Ele talvez seja quem melhor soube traduzir a confusão entre maravilhamento e repugnância própria do país de forma direta. Ao filmar, ele próprio também parece estar preso entre as ambiguidades do sonho americano em suas várias manifestações. Last Scene, ou A última cena, episódio que Verhoeven dirige para a TV americana em 1986, antes mesmo de fazer RoboCop, parece um grande ensaio de temas e abordagens inspiradas pelos elementos do cinema americano daquele momento que ele parece admirar (naturalmente adaptadas para o formato pré-estabelecido da série The Hitchhiker, da qual o episódio faz parte) e que, mais tarde, apareceriam novamente em seus filmes de forma mais desenvolvida. Já aqui, Verhoeven testa os limites da quantidade de sexualidade, violência, perturbação que correspondiam ao paladar do espectador americano. A série, por sua vez, funcionava com sequências de episódios não relacionados, a maioria deles tratando de crimes soturnos também não relacionados, narrados pelo protagonista, o tal Hitchhiker. A não-continuidade dos episódios dentro da organização maior do seriado dava a seus diretores uma relativa liberdade ao conduzir as tramas de cada um dos episódios, o que poderia explicar esse esboço criativo.

Existe algo de muito oitentista no episódio, do jeito que o público americano parecia gostar, seja pelo formato corriqueiro da série, que encarna os elementos mais cafonas que a década tinha para oferecer (elementos “cafonas” esses que depois estariam presentes em, se não todos, quase todos os filmes posteriores de Verhoeven) ou pela semelhança com tipo de thriller melô erótico (uso esses termos da forma mais carinhosa possível) que estava sendo feito ali. É difícil assistir a esse filme televisivo e não ver encarnada um padrão de influência depalmiana ou mesmo carpenteriana. O thriller encenado através de janelas e ligações de telefone lembra imediatamente de Dublê de corpo, que não à toa também é muitíssimo similar tematicamente. A crítica ao modo de produção cinematográfica norte americana, um tema caro a Verhoeven como veríamos posteriormente em filmes críticos e cafonas sobre aquela máquina produtiva, é feita através de clichês próprios desse modo de produção, talvez realmente influenciado pelo filme de De Palma, lançado dois anos antes. O episódio tem todos os elementos que são conferidos nas caixinhas estético-narrativas do nosso horizonte de expectativas sobre um thriller televisivo para mature audiences dos anos 80, inclusive ao não ser completamente previsível. É isso que esperamos dele e é, também, o seu maior mérito. Verhoeven parece ter entendido de cara a encrenca em que havia se metido, a ponto de fazer um episódio-filme mímico da indústria em que agora se firmava, entendendo seu lugar observador como estrangeiro e com suas próprias marcas de estilo.

É bastante conveniente, também, que o produto final houvesse de ser necessariamente refém do formato da série à qual ele pertence. O que assistimos é Verhoeven brincando com os limites impostos pela própria televisão ao já aqui, em 1986, realizar um thriller crítico que usa da “escancaração” e dos aspectos clichês voluntariamente. O que não quer dizer que esse episódio já nos mostra a pegada americana de Verhoeven, que ficaria bem mais imposta a partir de RoboCop. Pensá-lo como um ensaio e um estudo de Verhoeven, estrangeiro, sobre como seria sua própria produção cinematográfica agora dentro de um novo cenário, os Estados Unidos, mais do que como qualquer outra coisa. Um estudo sobre os elementos chave de composição do cinema que ele agora faria. Como a sua linguagem conversava com a linguagem dos filmes líderes de bilheteria na América do Norte. O universo televisivo norte americano é próprio, e talvez a melhor forma de estudá-lo seja fazendo parte dele.

Cinema e cidade selvagens

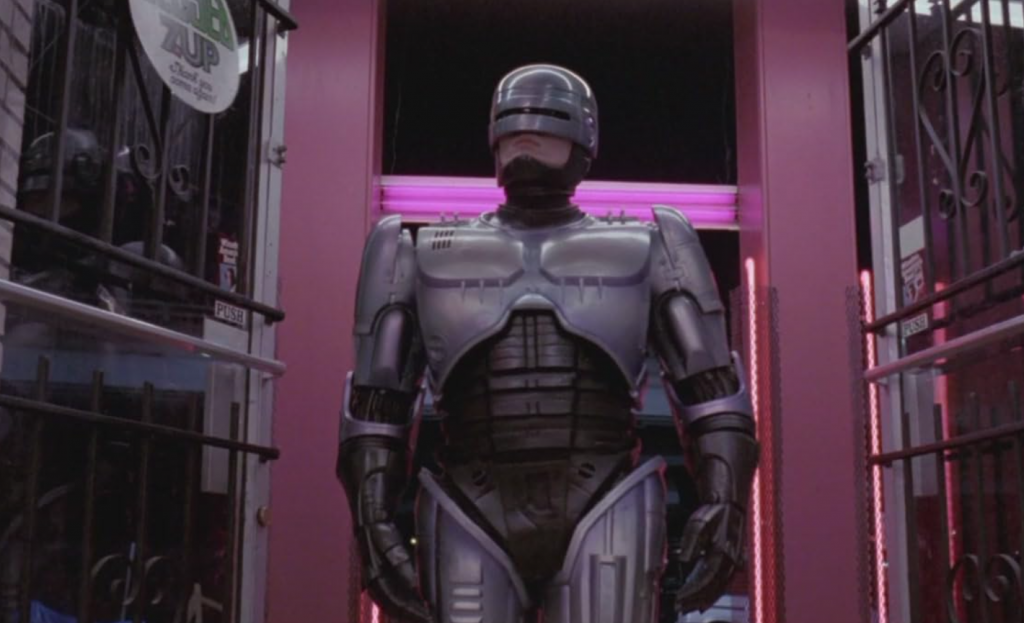

RoboCop — O policial do futuro (RoboCop, 1987)

por Filipe Furtado

Cinema e cidade selvagens

O que primeiro salta aos olhos em RoboCop é seu protagonista, não o ator Peter Weller em si (a despeito dele estar bem em cena), mas a figura do policial privatizado que ele interpreta. É um grande achado, este Murphy/RoboCop, um design muito expressivo, da armadura imponente ao rosto coberto, e igualmente na parte final, quando Weller é mais visível, ao mesmo tempo que impassível, qualquer expressão lhe sendo negada. Murphy é um dos protagonistas mais notáveis de um filme popular dos anos 1980, justamente porque seu significado permanece tão em aberto, seu corpo segue em disputa, não só pelas personagens do filme, mas pelos espectadores a respeito do que podem projetar sobre ele as mais diversas ansiedades. O filme compreende isso e mantém ele ao centro como um objeto de contemplação que reflete múltiplos sentidos, ao qual segue disposto a abraçar e dialogar. Murphy move-se sem parar ao longo do filme a partir do momento em que é transformado por seus novos donos em RoboCop, ao mesmo tempo que, dramaticamente, segue multifacetado, e o filme retira o máximo deste paradoxo entre uma imagem fixada e imutável e um sentido sempre escorregadio pronto a se adaptar e ganhar novas leituras.

Em princípio, o personagem RoboCop é um descendente direto do monstro de Frankenstein. Do seu design, a ideia do homem-máquina e o drama da criatura que aos poucos alcança uma consciência bem diferente daquela pretendida pelo seu criador. Os ecos de Frankenstein permanecem sobre o filme e seu protagonista. No lugar do cientista Victor Frankenstein, que testa os limites do homem, entra a corporação OCP. É um dos muitos achados do filme, o modo como ele despersonaliza a figura do criador. Há diversos atores que aparecem representando a empresa, mas é notável que a própria imagem da OCP permanece acima deles. Ela segue o grande vilão do filme, muito mais do que o executivo interpretado Ronny Cox. O veterano Dan O’Herlihy, que faz o presidente da empresa, é creditado somente como “o velho”, nenhuma necessidade de lhe oferecer grande humanidade para além da figura de poder (curiosamente alguns anos antes ele interpretara com vários ecos similares em Halloween III, escrito e produzido por John Carpenter).

À OCP é permitida um único sentido, o de capital desenfreado, uma doença sobre a cidade de Detroit que ela aos poucos privatiza. Paul Verhoeven é um cineasta que curte suas ambiguidades e duplos sentidos, mas, quando é do seu interesse, é grosso e didático, e sabe criar sem qualquer meio-tom. A OCP e seus muitos investimentos são tratados de forma satírica, mas inevitável. O filme não dosa no retrato e não lhe permite outra interpretação. É notável o contraste que o filme oferece entre seu personagem central, cuja imagem é tão maleável, e a corporação que permanece tão clara e didática. A OCP tal como está no filme é a grande contribuição de Verhoeven ao drama. Quando ele primeiro se ligou ao projeto, o vilão principal do filme era o criminoso vivido por Kurtwood Smith. O cineasta holandês teve a ideia de aumentar as tintas políticas e de humor, centrando na corporação que criara seu protagonista e tornar Smith o executor dos desmandos do executivo de Cox. O que ajuda a explicar por que RoboCop tem dois clímaxes, o panorâmico e superviolento confronto final com a gangue de Smith e o cômico-melancólico desenlace na sede da OCP.

Verhoeven é por vezes descrito como um cineasta contraditório, quando é principalmente um artista sempre pronto a abraçar múltiplas ideias, e pouco preocupado se elas produzem uma síntese. Podemos pensar, por exemplo, em como RoboCop faz com que o espectador torça para que Weller viole todos os direitos de Kurtwood Smith quando vai prendê-lo e, menos de dez minutos depois, coloca toda a força policial contra ele e consegue algumas imagens extraordinárias de brutalidade policial. A primeira cena é excitante e a segunda grotesca, e não há grande preocupação do filme em resolver o conflito entre elas. As sequências podem ser descritas como o mesmo abuso de poder por agentes da lei, mas o filme extrai delas impactos muito diferentes e é menos preocupado em culpar sua plateia, como um filme menos interessante faria, do que simplesmente oferecer uma observação sobre os diferentes efeitos que se pode se extrair dele. O filme todo é cheio de momentos assim, no qual ele se move com destreza por registros variados. É um dos elementos mais impressionantes dele, como é dramaticamente eficiente – o roteiro creditado a Edward Neumeier e Michael Miner é um primor de economia – e propulsivo, sem parar um instante até uma conclusão a posteriori inevitável e, ao mesmo tempo abraçar tantos contornos improváveis.

RoboCop investe muito neste balanço de tons. Há um momento na parte final do filme que permanece sempre comigo. Após todo o confronto violento com a gangue de Smith, Weller e sua parceira, interpretada por Nancy Allen, estão feridos e exaustos e ela reclama do seu estado e ele a acalma: “Eles vão consertar você, eles consertam tudo.” Há um humor absurdo envolvido na afirmação que reafirma o universo exagerado no qual o filme se passa, em que o protagonista foi revivido pela ciência, mas também algo muito forte em como se reafirma a desconexão dele com a humanidade à sua volta. É uma afirmação simultaneamente muito engraçada e tristíssima. RoboCop volta a essa elasticidade de registros constantemente. A própria imagem de seu protagonista em sua armadura, movendo de forma firme e desengonçada e deixando atrás de si um rastro de violência, é explorada pelo seu humor. As cenas dele patrulhando extraem muita força no modo como sua despreocupação para com as pessoas à sua volta, e seus atos violentos, têm de um absurdismo cômico, e ao mesmo tempo nunca negam como ele é perigoso.

A própria presença da figura do RoboCop é bastante emotiva. A segunda metade do filme tem um gancho dramático muito forte, com Weller tentando reafirmar sua humanidade contra as diretrizes com as quais foi programado. Como um longa bastante consciente, RoboCop explora como, na sua parte final, estamos num típico filme em que o policial libertário vai contra os seus chefes, mas este Dirty Harry agora é uma máquina que deseja a liberdade, mas não pode exercê-la de todo. Quando, após fuzilar o vilão, Weller responde à pergunta sobre o seu nome com “Murphy”. A fala soa simultaneamente como um one liner de filme de Schwarzenegger e uma afirmação de vitória pessoal tocante o bastante. Verhoeven cortar para os créditos imediatamente, sem dar à cena e seus sentidos uma possibilidade de ressoar e se dissipar pelo drama por mais tempo, a torna ainda mais efetiva nos seus múltiplos registros.

Verhoeven é um cineasta com um olho muito forte para elementos visuais expressivos. Por exemplo, ter escalado Kurtwood Smith como um gângster quando percebeu que de óculos o ator sugeria o líder nazista Heinrich Himmler, e concluiu que era uma imagem de vilão mais interessante que um homem fisicamente imponente que pudesse lutar no mano a mano com o protagonista que o roteiro descrevia. RoboCop é um filme sobre o corpo do seu personagem principal e, como consequência, é um filme muito atento à expressividade corporal dos seus atores. Smith se move em cena com uma reserva e calma que contrasta com a dos outros criminosos e faz com que sua malevolência se torne ainda mais explicita. O cineasta holandês fez de tudo para masculinizar Nancy Allen, do corte de cabelo à caracterização, pelo motivo prático de evitar que os espectadores encontrassem algum elemento romântico nos seus esforços em ajudar seu antigo parceiro. Mas o efeito disso é sobretudo oferecer à atriz um registro completamente diferente do que estava acostumada a trabalhar, e um retrato de mulher movendo-se em espaços masculinos não muito comum.

A ideia de Murphy transcender ao próprio corpo é uma que o filme retoma sempre: um homem em constante transformação que aos poucos supera as limitações físicas que lhe são impostas. Verhoeven filma seu violento assassinato como uma crucificação e, novamente, no confronto final com Smith, oferece ao seu calvário um aspecto religioso, uma purificação masoquista como última forma de permitir que ele atravessasse suas limitações. Um ato de purgação que lhe permite superar a biologia cibernética e a imaginação corporativa com os quais foi concebido.

Algo inegável sobre RoboCop é tratar-se de um filme muito violento. Verhoeven e seus colaboradores nunca evitam mostrar as mais diversas mutilações dos corpos. Quando o policial é assassinado, vemos a gangue explodir sua mão, por exemplo. O filme teve problemas com a censura americana, que reclamou muito do caráter dessas cenas. Hoje ele circula em home video numa versão ligeiramente mais longa, que devolve alguns segundos tanto do assassinato de Weller como da cena em que um executivo da OCP é metralhado pelo protótipo de Cox (curiosamente a cena da morte do vilão no final não causou os mesmos problemas, pois talvez os censores considerassem a violência ali justificável). Não faltam no filme imagens grotescas que fazem a ação se aproximar do horror, como os momentos finais do personagem de Paul McCrane, cujo corpo começa a sofrer mutações e dissolver após cair num tanque de tóxicos (a premissa do filme reimaginada com uma agressiva crueldade em pouco tempo para um dos seus personagens mais antipáticos). Verhoeven é bastante frontal e intenso: nesses momentos, ele nunca oferece nenhum grande distanciamento, são imagens terríveis, mas muito excitantes.

RoboCop se encaixa perfeitamente nas inclinações do cinema americano de ação dos anos 80. Suas imagens são frenéticas e grandiloquentes. A trilha de Basil Poledouris é uma das melhores do período e uma das mais propulsivas. O filme não se furta a se apresentar como um grande espetáculo de cinema americano, ao mesmo tempo que por vezes oferece a sua paródia e comentário. O que seria a imagem do homem-máquina RoboCop se não a extremização da ideia do herói de ação hollywoodiano da sua época? Um brutamontes mecanizado cuja existência além da humanidade é sempre assumida, que existe em função de aplicar violência em nome da lei. Weller em cena sugere um negativo de Stallone e Schwarzenegger, e o austríaco chegou a ser sugerido por um dos executivos do estúdio antes de Verhoeven contrapor que, por motivos práticos e estéticos, o filme pedia por um ator de porte físico menor.

O filme leva esta ideia ao paradoxo com ED-209, o protótipo ainda mais robótico e claramente defeituoso que Cox tenta pôr em prática. Quando Weller finalmente o enfrenta, no que talvez seja o maior achado cômico do filme, ele o derrota, obrigando-o a descer uma escada que seu design agressivo e nada humano não consegue atravessar. A imagem do robô se estatelando no chão é ótima e a recusa do filme de tratar o ED-209 como um duplo de Weller (ele jamais é um antagonista de fato como o gênero geralmente trata), e sim como uma forma de levar a ideia por trás do RoboCop às últimas consequências, diz muito sobre a perspicácia e habilidade com o qual a narrativa move por suas muitas ideias.

Comentários atuais sobre RoboCop sempre o elogiam pela presciência da sua sátira. Isso provavelmente colabora para que eja hoje o filme mais popular de Verhoeven, mesmo que ele tenha realizado filmes mais caros e de maior sucesso nos anos seguintes. É verdade que as sequências de noticiário soam como vindas da TV a cabo de 2025 e que o nosso mundo privatizado é muito próximo do que a OCP deseja ou que a ideia da segurança pública terceirizada para grandes grupos empresários tenha se concretizado. Mas não se trata de um filme sobre o futuro, e sim um filme extremamente pertencente a 1987. Tudo no filme já era muito reconhecível à sua época. A ansiedade por conta da violência urbana, a ideia das grandes cidades num ocaso pós-industrial, a sanha pelo fim do estado e a entrega dos serviços para as grandes corporações, mesmo o papel da mídia, tudo isso tinha muito pouco de ficção. Mesmo o uso de Detroit, cidade bem simbólica desses processos, é muito evocativo. Vale dizer que o filme foi rodado em locação em Dallas, mas os realizadores acharam melhor manter o espaço mais simbólico escolhido pelo roteiro.

Se existe um excesso no filme, ele se deve ao misto de fascínio e asco do holandês Verhoeven para com os EUA da época, e RoboCop deve ser visto como um dos grandes olhares de estrangeiro sobre o país. Verhoeven ama o cinema americano, sobretudo nas suas maiores tolices, e ele tem o maior prazer de manipular todos os recursos que tem à mão. No entanto, observa tudo como um europeu que se vê às voltas com uma terra de bárbaros. Todas as grosserias divertem e horrorizam o artista. Ele já era à época um dos cineastas comerciais europeus de maior sucesso, e um movimento para os EUA fazia muito sentido. RoboCop é seu primeiro longa rodado no país, e tanto no prazer quanto na mordacidade existe muito deste contato inicial.

O filme segue bastante fiel à acidez e misantropia que sempre foi característica de seus filmes europeus, mas que ganha um tom mais acentuado nos EUA. É como se, com orçamentos maiores, aumentasse também o tesão de Verhoeven em atacar a mão que lhe sustenta. Por todos os excessos pulp de seus filmes, sempre houve, para além da força política, uma observação muito atenta sobre os espaços e costumes por onde seus personagens passam, e esse esforço é reforçado neste período, como se o olhar estrangeiro pedisse por isso. É um universo arrivista, muito violento e exploratório, apaixonado pelas próprias ficções que lhe sustentam, ao qual sempre se retorna. RoboCop é bastante próximo de Showgirls, como Inacio Araujo bem observou num dos poucos textos positivos que o segundo filme recebeu à época do seu lançamento. Se trocarmos as armas pelo sexo, trata-se de filmes irmãos, e o policial de Peter Weller e a dançarina de Elizabeth Barkley teriam muito o que conversar.

São os filmes americanos que mais exacerbam suas características mais marcantes: a presença da sociedade do espetáculo e o arrivismo desenfreado de todos que passeiam por ela. Um dos melhores toques da sátira de RoboCop é que o protagonista é um produto de sucesso, menos por reforçar a sensação de lei e ordem, mas por ser hábil em vendê-la a sua ideologia. O RoboCop é antes de mais nada algo que torna a ideia de policiamento um bom entretenimento. Toda vez que o filme corta para longe de Weller, reforça a competição por poder entre os executivos da OCP, uma coleção de engravatados grotescos que a câmera de Verhoeven tem o maior prazer em capturar. A distância entre asco e gozo nos filmes de Verhoeven é sempre muito tênue. Ele tem desprezo e se diverte muito com todos os babacas que inventa. A personagem de Nancy Allen é a única com tempo de cena considerável a quem o filme demonstra qualquer simpatia. De resto, a humanidade se restringe a Peter Weller brigando contra seu próprio programa.