Leia abaixo os textos críticos sobre os filmes da Mostra Petrobras de Cinema Brasil Contemporâneo, que é uma contribuição da Cinemateca do MAM para conferir mais visibilidade a filmes recentes, realizados em todas as regiões do país, com perfil autoral e singular, fora da cadeia de produção e que expressam a diversidade na forma de criar arte, propor ficções e abordar as questões contemporâneas.

A mostra online de filmes e debate acontece no canal do Vimeo e Youtube da Cinemateca do MAM, entre 5 a 18 de novembro de 2024.

Sumário

Das águas, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, por Maria Bogado

Aquí en la frontera, de Daniel Tancredi e Marcela Ulhoa, por Hermano Callou

Cipriano e a morte de Cipriano, de Douglas Machado, por Marcelo Miranda

Manguebit, de Jura Capela, por Rubens Fabricio Anzolin

Mugunzá, de Ary Rosa e Glenda Nicácio, por Geo Abreu

Rapacidade, de Julia De Simone e Ricardo Pretti, por Anita Gonçalves

Roubar um plano, de André Novais Oliveira e Lincoln Péricles, por Igor Nolasco

YVY PITE – Coração da terra, de Alberto Alvares e José Cury, por Gabriel Linhares Falcão

Navegando nos diferentes graus de espessura do real

Das águas, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo

por Maria Bogado

Das águas (2023) de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo.

O curta-metragem Das águas (2023), de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, apresenta como prólogo um trecho do clássico poema O cão sem plumas, de João Cabral de Melo Neto. A citação, que antecede as imagens e sons do filme para nos apresentar o Rio Capibaribe pela poética imaginativa das palavras, é: “Sabia dos caranguejos/de lodo e ferrugem./Sabia da lama,/como de uma mucosa./Devia saber dos povos”. O curioso é que há um deslocamento notável em relação notável diante de certas versões do poema publicadas por editoras renomadas. Em edições da Nova Fronteira e da Alfaguara, por exemplo, o último verso afirma: “Devia saber dos polvos” – e não dos “povos”. O motivo da escolha da versão com esse segundo significante para começar o filme fica logo evidente uma vez que são os povos que interessam aos realizadores: os povos que pescam, falam, cantam e inventam modos de sobreviver e lutar por dignidade.

O primeiro som que escutamos, ainda com a tela escura, é uma microfonia ruidosa que ambienta a fala de Israel em sua rádio comunitária criando uma expectativa de tensão. Na rádio “Boca da Ilha”, o locutor começa a falar sob o som instrumental de um hino de Pernambuco, que é atravessado por um som característico de emissão de rádio que costuma vazar em transmissões mais precárias. Esse som agudo, que soa como um apito com eco computadorizado, remete imediatamente à gravação de “Maracatu atômico” pelo grupo Chico Science & Nação Zumbi, que trabalhava diversos sons processados justo para evocar certo imaginário de apropriação das tecnologias de comunicação, promovendo uma “afrociberdelia”, em suas palavras. Esse som agudo segue pontuando o filme, como um carimbo sonoro da rádio. A dialética está posta antes de qualquer imagem da paisagem urbana aparecer. Em uma camada, o som do poder oficial, um hino tocado por instrumentos de sopro. Em outra camada, a justaposição do ruído agudo provocado pela apropriação de uma tecnologia de transmissão a partir de uma estrutura marginalizada. Essa tensão que o som prenuncia é, depois, reforçada pela fotografia que, em planos abertos, mostra a ostensividade dos prédios brancos e altíssimos em contraste radical com as moradias das beiras do rio, improvisadas ou até mesmo em ruínas.

Na “Boca da Ilha”, o locutor denuncia problemas enfrentados pelas comunidades pesqueiras, como a falta de moradia popular, a especulação imobiliária e as condições desumanas de trabalho. Sua voz se dissemina pela paisagem do rio que atravessa a cidade de Recife por meio de pequenos autofalantes pregados em postes nas beiradas. Em uma bela imagem performática, a voz do locutor adentra o rio e navega emanando de uma caixa de som sem fio com luzes neon sobre um pequeno barco junto a um pescador solitário. Nesta sequência, ouvimos a narração do caso da morte de Miguel Otávio de Santana da Silva. A criança de cinco anos de idade acompanhava a mãe no apartamento no qual trabalhava como empregada doméstica. Ao ser deixado sob responsabilidade da patroa para que a mãe realizasse um serviço, Miguel caiu do nono andar de um prédio das “torres gêmeas” que beiram o rio e se destacam na paisagem. Essa narrativa cria uma conexão entre os desafios impostos pela condição de classe dos pescadores e demais trabalhadores da capital. O filme vai, assim, tecendo costuras que permitem a percepção da indissociabilidade entre a saúde do rio e a saúde da cidade de modo mais geral. Torna-se imediatamente compreensível, então, a fala do militante que denuncia uma ausência de políticas públicas ambientais não só para os territórios tradicionais pesqueiros que se reconhecem enquanto tal, mas também para aqueles que ainda não se reconhecem: a própria cidade do Recife como um todo.

O filme entrelaça a narração do locutor da rádio comunitária, depoimentos de pesqueiros sobre os desafios que enfrentam e discursos políticos dos militantes em luta. A sequência que apresenta a manifestação política dos pesqueiros organizados é antecedida pelo som ruidoso dos barcos, criando uma expectativa de tensão. Essa atmosfera de temor é intensificada pela incidência de uma música que poderia compor a trilha sonora de um filme narrativo clássico. Um corte para o som o maracatu desfaz a tensão. Nas imagens, passamos a ver sinais bem evidentes e inequívocos da posição política dos barcos que se aglutinam, como uma bandeira do Brasil cortada na metade por um fundo vermelho com símbolo do MST. O poema de João Cabral de Melo Neto que abre o filme é dividido por três subtítulos: “Paisagem do Capibaribe”, “Fábula do Capibaribe” e “Discurso do Capibaribe”. No poema, há um verso que diz “aquele rio é espesso como o real mais espesso”. Embora no som da rádio apareça a evocação de toda a fabulação da Nação Zumbi, parece que o filme deixa de lado a dimensão fabulatória e se atém especialmente à “paisagem” e ao “discurso”, que demonstram de modo mais direto a realidade das pessoas filmadas. Talvez tenha sido essa a objetividade que levou a preferir o significante “povos” em vez de “polvos”. Por um lado, a prevalência dos discursos e relatos de precariedade objetivos acarreta em uma desidratação da espessura densa, complexa, material, sensorial e potencialmente contraditória do real. Mas, por outro lado, essa objetividade aderente à superfície da paisagem e aos relatos e discursos eloquentes dos povos serve à demanda de uma comunicação mais imediata que, às vezes, é cara às lutas em curso.

Maria Bogado é professora e pesquisadora.

Na fronteira

Aquí en la frontera, de Daniel Tancredi e Marcela Ulhoa

por Hermano Callou

Aquí en la frontera (2022) de Daniel Tancredi e Marcela Ulhoa.

A noção de emergência humanitária é uma das principais categorias políticas do nosso tempo, uma época em que momentos de crise têm se apresentado cada vez mais como um estado indefinidamente prolongado. Os estados de emergência desenvolveram sua própria forma de ordenamento do tempo e do espaço, que ainda estamos aprendendo a observar. Filmado em 2018 na fronteira entre Brasil e Venezuela em Roraima, Aquí em la frontera é o retrato da gestão de uma das maiores crises migratórias da história da América Latina. Desde 2015, mais de 500 mil venezuelanos se deslocaram para o interior do território brasileiro, em razão da crise social em curso em seu país. Em um estilo que privilegia a observação, o documentário de Daniel Tancredi e Marcela Ulhoa procura descrever as formas de vida da fronteira nesse tempo de emergência, acompanhando a trajetória de três personagens migrantes, em diferentes condições de acolhimento no Brasil, que confrontam a realidade do novo país.

A crise social e econômica da Venezuela e a gestão militarizada da crise humanitária no Brasil ganham presença no filme, contudo, apenas quando encontram a escala da vida cotidiana, se manifestando na tomada de palavra da reunião comunitária, nas conversas no mercado, à mesa ou na cozinha, nos rituais de partilha da vida abrigada. O filme coloca, portanto, o problema de como os grandes atores políticos, Estados e governos, e os grandes processos sociais aparecem na escala da vida cotidiana, no interior de trajetórias individuais. Como o título sugere, Aquí em la frontera é um filme sobre o que significa ocupar um certo lugar, assumindo que deseja evocar um ponto de vista situado, para qual a experiência da fronteira é um “aqui”. Nos seus melhores momentos, o filme de Tancredi e Ulhoa é um estudo sobre as formas como a vida refugiada ganha expressão no espaço. As três trajetórias que o filme acompanha compõem, na verdade, o retrato de três configurações espaciais, em que se encontra cifrada a experiência da fronteira em um tempo de emergência.

No primeiro dos três episódios, nos encontramos no abrigo Ocupação Criança Feliz em Boa Vista, acompanhando o cotidiano de Argenis, líder comunitário venezuelano. Em condições de grande precariedade material, sob a ameaça constante de serem despejados do edifício público que ocupam, os refugiados representam uma certa imagem de uma comunidade utópica: a arquitetura de um prédio público em ruínas, em que as divisões e repartições internas perderam todo sentido de organização espacial, abriga agora uma forma de vida em que o trabalho, a participação política e a vida familiar parecem se misturar livremente. A câmera de Tancredi e Ulhoa se mostra bastante atenta aos rituais que a vida coletivizada precisa assumir em condições de precariedade, mostrando o modo em que a organização política e a gestão do lar, o trabalho e o lazer se interpenetram na vida em comum. As paredes descascadas, os corredores úmidos, os quintais abertos partilham com seus habitantes a certeza de que a vida em condição de fronteira precisa ser, a cada momento, improvisada.

No segundo episódio do filme, acompanhamos a trajetória de Stheffany, uma jovem mãe que precisa retornar à Venezuela para buscar a filha. O filme deixa então o abrigo Ocupação Criança Feliz e segue junto a personagem pela estrada. Nesse novo espaço, o filme se permite tornar-se mais romanesco, reivindicando assumidamente as convenções do road movie. Um retrato da Venezuela em crise se deixa entrever a partir de encontros fortuitos no caminho e nas cenas em família no momento da chegada. A experiência da fronteira aparece agora mediada pelo conhecido motivo da estrada, em que convivem o anseio pelo regresso, a transitoriedade dos encontros e o sentido de descoberta da realidade social venezuelana.

O terceiro episódio do filme talvez seja o mais forte, na medida em que oferece um retrato da vida no interior da arquitetura da gestão humanitária militarizada. O primeiro plano mostra um abrigo de casas pré-fabricadas, organizadas serialmente em um local deserto, como um acampamento de guerra. O estado de emergência está inscrito nos materiais com os quais as casas são montadas, vigas metálicas, lonas e painéis de plástico, facilmente laváveis e removíveis. Um jovem militar participa da montagem, deixando entrever o mapa do Brasil tatuado na sua panturrilha. O episódio mostra abrigos gerenciados pela Operação Acolhida do Governo Federal, que tem executado, com apoio das Forças Armadas, a relocação dos migrantes venezuelanos em Roraima para dentro do país, processo nomeado pelas instâncias oficiais e pelos personagens do filme de “interiorização”. O tempo dos abrigos é, de uma só vez, o da urgência e o da espera.

Nesse local em que tudo respira à logística do gerenciamento burocrático da crise, vemos Francis, uma mulher trans alocada no abrigo, apresentar o lugar para a câmera com a intimidade de quem mostra sua casa. A jovem passeia pelo local, mostrando o modo em que os regimentos dos abrigos ganham expressão no espaço comum, com destaque para a separação do alojamento por critérios de gênero e sexualidade. Os protocolos de gestão ganham em sua fala um ar de curiosa familiaridade, como quem descreve os costumes de uma província para os que chegam de fora. No tempo de espera indefinido em que os migrantes precisam ocupar esse espaço impessoal, as pessoas se conhecem e as relações entre elas se fortalecem. No final do filme, vemos Francis, em processo de relocação para o Rio de Janeiro, se despedindo dos seus companheiros, em meio a acampamentos de lona, banheiros químicos e um posto de saúde desmontável, com abraços apertados, marcando o fim do filme com uma inesperada melancolia.

Hermano Callou é crítico de cinema e pesquisador de pós-doutorado na UFRJ

Instagram: @hermanocallou

Elegia de um sertão que não vira mar

Cipriano e a morte de Cipriano, de Douglas Machado

por Marcelo Miranda

Cipriano e a morte de Cipriano (2024) de Douglas Machado.

Nas primeiras imagens de Cipriano e a morte de Cipriano, está a síntese do filme. Um homem cavalga por paisagens sertanejas. Em seguida, vê-se o mesmo homem estirado no chão, no canto esquerdo do quadro, a invadir a vegetação natural com a finitude humana. Um pequeno letreiro nos localiza: “Sertão do Piauí, nordeste brasileiro”. Em seguida entra uma cartela: “Devo começar pelo meu nome… Cipriano. E com um breve sussurro lhe dizer: eu já estou morto. Se eu tivesse de falar sobre algo mais, o que eu diria para você? Provavelmente que este filme não é sobre as mazelas do Nordeste, nem sobre a pobreza. O Sertão aqui existe… e vai além da minha memória”.

Esta será apenas a primeira de várias cartelas a surgirem por toda a duração de Cipriano e a morte de Cipriano. Esses dizeres constantes são a grande instância narradora do filme, a voz que entra e sai de cena, só que ela é escrita, não falada. E mesmo assim ela é expressiva para além da leitura imediata. As letras das cartelas utilizam o alfabeto armorial, um dos legados do escritor Ariano Suassuna (1927-2014). O escritor paraibano cedeu sua criação tipográfica mitológica, inspirada nos simbolismos dos ferros de marcar gado, para o diretor Douglas Machado usar nos breves ínterins textuais.

Se a oralidade é elemento fundamental na experiência do sertanejo, ao transmitir conhecimentos, fábulas e ensinamentos de geração a geração através da efemeridade da voz, o filme de Machado propõe a possibilidade de a oralidade ser atravessada pela escrita, mas não qualquer escrita: são reflexões, devaneios e contações com as letras do armorial que fixam a oralidade na perenidade do registro alfabético. As cartelas de Cipriano e a morte de Cipriano são tão importantes que às vezes a impressão é de que elas são o centro do filme, enquanto as outras imagens as orbitam entre uma e outra.

A referência central, conforme o título adianta, é Cipriano, personagem mítico da cultura piauiense relacionado a narrativas de resistência e poder, e perpetuado pelas tradições orais da região. Sua fábula se relaciona ao sincretismo religioso e à espiritualidade, inclusive em interpretações sobre a vida e a morte nas crenças do povo do sertão. A morte do vaqueiro que leva seu nome é a alegoria direta da figura de Cipriano e de seu destino de sonhar com cinco possibilidades de partida ao Além, que o filme trata usando expressões poéticas e performáticas descomprometidas de função narrativa convencional.

O filme se transmuta numa viagem mental e onírica pelas reflexões de Cipriano a partir da morte. Cada um dos cinco segmentos desenvolve a relação desse homem com o entorno cultural e mitológico de que ele faz parte. A morte, em especial, surge fisicamente encarnada numa figura mascarada e andrógina, a fazer a dança de atrações que cria um imaginário de sedução. A aproximação de Cipriano e a morte de Cipriano se dá tal uma cerimônia fúnebre audiovisual, reforçada pelos cânticos, pelas incelências (ou carpideiras, aquelas mulheres convocadas para cantar e chorar num cortejo fúnebre) e pelas várias ideias sobre finitude a ocupar as cartelas de texto. Tudo isso vai além de alguma ambição em qualquer tipo de arco dramático definido. O que havia de acontecer já aconteceu quando o filme começa. O espectador está ali a testemunhar um longo e profundo epílogo de despedida.

Essa despedida não é só de um corpo presente em quase toda a duração do filme, transportado pelos familiares para ser enterrado de frente ao mar. Cipriano e a morte de Cipriano é também uma elegia ao sertão, ou mais precisamente a um tipo de sertão. A maneira como Douglas Machado olha o cenário tão característico e sedutor está mais próxima ao cearense Rosemberg Cariry do que ao pernambucano Lírio Ferreira, para puxar dois nomes importantes de décadas recentes a colocar na tela o sertão nordestino como espaço tanto de luta quanto maravilhamento e eternidade mítica. Como escreveu David Cury num artigo sobre o filme, “o sertão de Cipriano é austero, empírico, antiprofético: não vai virar mar”.

No filme de Machado, a aridez do espaço é limbo de passagem a alguma outra instância simbólica, o filme sendo um tipo de rito desse processo. A política emerge dos choques de corpos transportados, de projeções de imagens, de arquétipos e do sentido de cada um na relação estabelecida com todo o imaginário. O filme não busca denúncia ou qualquer tipo de fisiologismo, e sim o impacto afetivo e sensorial desses encontros.

Cipriano e a morte de Cipriano tem um histórico singular. Surgiu de pesquisas de Douglas Machado e parceiros em filmagens pelo interior do estado em meados dos anos 1990. Em 1997, Machado filmou em Super 16mm a parte dramática e performática do roteiro, intitulado apenas Cipriano originalmente. O filme foi lançado em 2001 e é considerado o primeiro longa-metragem produzido no Piauí. Mais de duas décadas depois e com mais recursos financeiros, via editais de incentivo público, Machado remontou Cipriano, inseriu novas imagens e efeitos, mexeu na pós-produção e entregou o que ele considera a obra que sonhara desde o começo. O novo título, Cipriano e a morte de Cipriano, em certa medida encontra sentido na trajetória do filme, que precisou morrer para então transcender.

Marcelo Miranda é jornalista, crítico, pesquisador, curador de cinema e coeditor da revista virtual “Abismu”

Letterboxd: @marcelomiranda

Manguebit e tendências: filmes musicados ou canções filmadas?

Manguebit, de Jura Capela

por Rubens Fabricio Anzolin

Manguebit (2023) de Jura Capela.

Ainda que não tenhamos chegado sequer à metade da década de 2020, uma visada atenta à programação de festivais e mostras de cinema brasileiro contemporâneo atestará com clareza a reavivação de uma tendência importante — e por que não dizer quase permanente? — de nosso cinema: a produção de cinebiografias musicais. Bastante diferentes dos longas e curtas-metragens produzidos ao redor do cenário musical dos anos 1960 e 1970 no Brasil, as cinebiografias musicais de hoje estão, em sua grande maioria, alicerçadas em uma síncope estrutural quase sempre muito clara. De um lado, há um quase sempre excepcional trabalho de material de arquivo apresentado para contextualizar os artistas no espaço-tempo; enquanto isso, em outro polo, concentram-se quase sempre entrevistas diversas — muitas vezes atuais, feitas exclusivamente para o projeto — que dão conta de balizar e contrabalancear a parcela histórica dos filmes.

Podemos trazer alguns exemplos que elucidam essa máxima, filmes como As faces de Mao (Dellani Lima, 2021), Racionais MC’s – Das ruas de São Paulo pro mundo (Juliana Vicente, 2022), Lupicínio Rodrigues: Confissões de um sofredor (Alfredo Manevy, 2023), Nada será como antes — A música do Clube da Esquina (Ana Rieper, 2023), Lô Borges — Toda essa água (Rodrigo de Oliveira, 2023), Antunes Filho: Do coração para o olho (Cristiano Burlan, 2023).

Bem ou mal, estes trabalhos estão envoltos e concentrados quase sempre em uma figura principal, e, com méritos e deméritos, carecem de uma estrutura minimamente mais maleável que os permita criar um dispositivo artístico de vinculação mais direta e abrupta com a própria práxis musical de seus personagens. Raros são os exemplos de projetos que escolhem um caminho alternativo, como é o caso dos recentes É rocha e rio, Negro Léo (Paula Gaitán, 2021), que se costura como um díptico dedicado à palavra do cantor e compositor carioca, em uma conversa de duração permanente, muitas vezes sem cortes, ou Andança – Os encontros e as memórias de Beth Carvalho (Pedro Bronz, 2022), tecido tão somente por uma vasta e – sem qualquer risco de hipérbole – extraordinária pesquisa de arquivos, que renega a necessidade de um narrador ou comentador para contextualizar o filme e aposta nos arranjos de Beth Carvalho como condutor de cortes e nuances dramáticos.

Entretanto, conjecturar que haja uma estrutura recorrente¹, talvez até um tanto quanto batida, que contamina esta nova-velha tendência da cinebiografia musical no Brasil não quer, necessariamente, dizer que todos os filmes que perseguem uma suposta fórmula base caracterizada por arquivo vs. entrevista são necessariamente maus filmes. Como toda e qualquer obra cinematográfica, o que está em jogo mesmo são os efeitos capazes de serem gerados por seus realizadores através de uma estrutura que, bem, ao fim e ao cabo, pode ser bastante comum. A questão não está na fórmula em si, mas sim no efeito acarretado pela fórmula. Os filmes de Manevy e Rodrigo de Oliveira, por exemplo, me parecem bastante superiores aos que citei anteriormente. Enquanto isso, há outro filme de Paula Gaitán — Ostinato (2021), feito ao redor de Arrigo Barnabé, imperador do silêncio — que recusa frontalmente um protótipo mais comum de realização, e que já não me parece tão capaz de alcançar resultados tão interessantes, embora os busque constantemente. Em suma, a detecção de uma fórmula que circunscreve as cinebiografias musicais não garante, ou jamais garantirá, de antemão, seu sucesso — nem mesmo o seu fracasso. É, como toda a tendência cinematográfica, meramente uma tendência. Às vezes já desgastada, às vezes reconstruída e reinventada.

Diante deste conglomerado de obras feitas ao redor da figura musical, do “personagem musical”, um filme recente que é poucas vezes trazido à baila é justamente o longa-metragem Manguebit, dirigido por Jura Capela. O principal motivo talvez esteja no fato desse trabalho possuir, como norte, não somente o registro de uma pessoa ou grupo específico, ao contrário de todos os filmes supracitados, mas sim concentrar-se na verve de um movimento específico, grupal e conjuntural, e sobretudo um dos acontecimentos mais heterogêneos que a música brasileira moderna conheceu, o Manguebeat. Emergido no início dos anos 1990, através do encontro cultural de uma série de jovens interessados nas práticas e ritmos populares da cultura recifense, o Manguebeat viveu seu auge com a popularização dos grupos Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A.

Muito embora Manguebit — o filme, com grafia escrita em “i”, como pedia o movimento original, aludindo aos binarismos dos códigos de computador — pudesse estar concentrado integralmente na figura de Chico Science – certamente o mais popular dos seus integrantes, muitas vezes tido como o verdadeiro líder do movimento – a escolha de Jura Capela é caminhar na direção oposta. O longa-metragem aposta em um retrato jogral do Recife dos anos 90, compreendendo o processo de eclosão do movimento através de uma mistura que vai desde um contexto socioeconômico terrível (um dos marcos disparadores do Manguebeat é a matéria do jornal Washington Post que datava Recife como uma das quatro piores cidades do mundo para se viver) até a fundamental fusão de ritmos populares como o afoxé e o maracatu com os ritmos e sonoridades provenientes da cultura estrangeira, sobretudo o rock, o punk e o hip-hop.

Em tela, Jura Capela reúne vários dos protagonistas desse momento cultural, jamais reduzidos em si próprios às suas funções naquele instante, isto é, jamais creditados como “vocalistas da banda X”, ou “integrantes de veículo ou banda Y”. O que está proposto é justamente um arsenal de informações e relatos contextuais, de gente como Fred 04, Xico Sá, DJ Dolores, HD Mabuse, Mestre Siva, Charles Gavin, Lírio Ferreira, Paulo Caldas e tantos outros. Em sua estrutura, o filme parece querer repassar a fundo os cenários e circunstâncias do Manguebeat, abordando em espécies de blocos não demarcados distintas vertentes e ocasiões que rodeavam o movimento, tais como o encontro circunstancial entre Chico Sciense e o conjunto Lamento Negro; sua banda anterior chamada Loustal; a apagada presença feminina no Movimento Mangue; uma recusa sonora também gerada por outros grupos do Recife; além da já famosa rejeição do escritor Ariano Suassuna aos ritmos empregados pelos grupos da época.

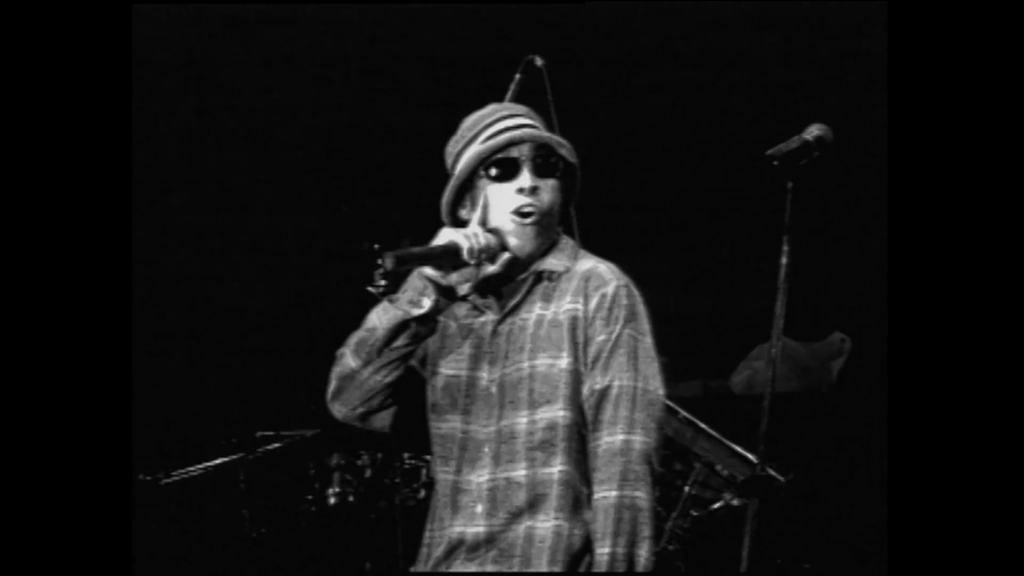

Tudo isso está misturado e remixado em Manguebit, num conjunto de arquivos que não lembra tanto o trabalho mais convencional de historiador, mas sim uma profusão de imagens e informações visuais que variam desde antigos registros e entrevistas dos músicos — há um movimento para incluir Chico Science no filme, com depoimentos resgatados de momentos anteriores, como se estivesse ele a dar entrevistas tal qual os contemporâneos — até a presença de célebres clipes musicais e apresentações, caso das imagens já marcantes dos vídeos de “Maracatu Atômico”e das apresentações da Nação Zumbi com Gilberto Gil.

Mas, se vale dizer que Manguebit é, factualmente, um filme bastante interessante como abordagem histórica, sobretudo pelo seu interesse pelas bordas de um movimento — e daí talvez esteja o grande trunfo do filme, a busca incessante por uma não padronização de sua visão narrativa, a procura por elementos e autorias B daquela cena cultural, seus manifestos escritos, seus contextos —, é preciso dizer que, num sentido formal e cinematográfico, a energia caótica, irrestrita e aguçada do mangue parece estar muito mais diluída na reprodução de suas imagens do que absorvida em um sentido cinético e cinematográfico. Não há uma profusão de formas e ritmos, sentidos e sensos. O filme está comportado naquilo que planeja e deseja ser, naquilo que pretende e procura mostrar. É lógico que há vibração, dança, volume. Há contexto e contestação — sobretudo para aqueles que tiverem seus primeiros contatos com o manifesto “Caranguejos com cérebro”, escrito por Fred 04, ou com os cânticos de bandas menos conhecidas como Mestre Ambrósio —, mas esse gesto permanece sempre disponível no passado, nos arquivos e na memória.

Enquanto projeto documental, há a tentativa do gesto. Sem a certeza do alcance da forma. Afinal de contas, Manguebit é também fruto desta tendência nova/velha das cinebiografias brasileiras ao redor da canção, já distantes de um projeto formal que relegou filmes como Bethânia Bem de Perto (Julio Bressane e Lauro Escorel, 1966), Partido Alto (Leon Hirszman, 1981), Brasil (Rogério Sganzerla, 1981), Tim Maia (Flávio Tambellini, 1987), projetos preocupados em conter a energia e os movimentos de seus personagens no escopo de suas formas cinematográficas.

Não por isso Manguebit não deva ser visto. Muito pelo contrário. A eventual existência de uma tendência cinematográfica-musical não poderá jamais ser motivo de distanciamento entre a história dessas músicas e cantorias e o interesse do público brasileiro por seus artistas. A questão que necessita ser levantada, enfim, é: o quanto estes filmes serão capazes, anos a fio, de entregar um compromisso cinematográfico tão afiado quanto seus compromissos com a história musical? A essa pergunta, cabe ao espectador responder.

1 Sobre estruturas de filmes musicais brasileiros recentes, Renan Eduardo escreveu um texto bastante esclarecedor e consonante com o pensamento aqui apresentado, com abordagem voltada às práticas musicais negras nas cinebiografias do cinema brasileiro. Chama-se Muitos retratos, uma forma, e pode ser lido em https://talentpressrio.com.br/muitos-retratos-uma-forma,

Rubens Fabricio Anzolin é crítico de cinema, programador das Mostra des Tiradentes, CINEOP e CINEBH, editor da Revista Descompasso e mestrando de Artes Visuais/UFRGS

instagram: @rubensfabrcio

Uma tragédia brasileira

Mugunzá de Ary Rosa e Glenda Nicácio

por Geo Abreu

Mugunzá (2022) de Ary Rosa e Glenda Nicácio

Séculos distante da trilogia tebana, da tragédia fundadora de Édipo, que marca o destino de sua família, em Mugunzá o que vemos é uma história tipicamente brasileira: a vida de uma mulher negra e lésbica lutando contra as opressões cotidianas em uma cidade pequena, e cuja luta por dignidade e liberdade parece atravessar gerações, todas marcadas por dilemas de fundo semelhante: raça, sexualidade e classe.

Apresentando Arlete – interpretada por Arlete Dias – como narradora e personagem principal, acompanhamos o desenrolar de alguns capítulos de uma vida insubmissa: mãe, dona de bar e crítica da situação política de sua cidade, Cachoeira, essa figura se vê perseguida dentro de sua própria casa, onde a encontramos devastada desde a sequência de apresentação.

Arlete vive enquanto narra, reivindicando sempre a palavra a partir da necessidade que sente de contar a própria história. Na esteira disso, é possível dizer que uma das forças desse filme é seu texto, que tem uma importância antiga, muito anterior ao cinema, remontando à oralidade como transmissão de conhecimentos.

Essa força da palavra, aliás, é característica da já profícua trajetória da dupla de diretores Glenda Nicácio e Ary Rosa, cujos filmes, desde Café com canela, entre diferentes escolhas de procedimentos, se ancoram sempre na importância de uma comunidade, nas formas como as opressões cotidianas atravessam os corpos negros e o desenrolar de histórias de pessoas que se negam a ceder.

Entre escolhas que chamaremos aqui de artesanais, como locações únicas e a forte presença dos atores em cena, com seus textos e sotaques afiados, a impressão é de que todos os procedimentos arranjados para contar essa história são calcados em pressupostos ancestrais, desde griôs e a oralidade, passando por bardos a arautos (de onde tiro a referência às tragédias gregas clássicas), passando pelo teatro – escolha escancarada em Mugunzá –, esses artifícios artesanais, experimentais para o cinema, se resolvem concentrando toda a potência do que vemos na tela no corpo dos atores, e não há dúvida de que o filme exista em função de Arlete Dias, antiga colaboradora de Nicácio e Rosa.

É forçoso recusar encarar esses procedimentos ou escolhas dos realizadores como necessidade pautada pelo material e encarando o minimalismo da estrutura de palco, locação única e um ator – Fabrício Boliveira – em cinco papéis diferentes, e sim como potência narrativa, uma economia de estímulos que guia a atenção na direção da história contada, apostando no jogo de criação de mundo conjunta com o espectador.

As canções originais compostas por Moreira ganham uma dimensão popular de discurso público cifrado em algumas cenas, como a despedida do casal de amantes, Arlete e Prefeitinho, cada um ao seu modo declarando intenções de forma difusa sobre o futuro da relação. E é esse apelo popular ancorado por personagens, se não documentais, inspirados em figuras facilmente encontráveis na realidade de Cachoeira, que faz um outro ponto forte do filme.

A anedota sobre a presença de uma empresa de exploração mineral que busca apoio na força de uma mãe de santo local para ter acesso a riquezas num fundo de rio traz aspectos religiosos, mas também chama atenção para uma inteligência e um modo de navegação social muito próprias do lugar, mais uma vez espelhando essa ancoragem popular do discurso fílmico, que na interpretação de Arlete Dias perde qualquer traço caricatural.

Essa arqueologia de formas de discurso popular, algo de pedagogia mas também de aviso sobre si, a revelação das armas possíveis de serem manipuladas por Arlete passam despercebidas pelos olhos pouco apurado de Prefeitinho que, seduzido pela forma, não percebe as intenções declaradas da personagem frente a qualquer ameaça possível e de seu profundo conhecimento do lugar Cachoeira, de onde ela se recusa a sair, mesmo sob forte pressão.

Ao final, a heroína destroçada produz uma teia elaborada para conduzir sua vingança, livrando a cidade de vários homens de poder numa única jogada, e que azar de meu nego, que acabou levado a reboque. Que azar. “O mundo seguirá melhor sem você”, Arlete sentencia.

Ainda que a presença do personagem do Pastor sirva ao propósito de elencar mais uma opressão, a religiosa, no já pesado fardo crítico da personagem, a construção de sua entrada em cena não parece ter sido tão cuidada quanto os demais, carecendo de melhor elaboração. E, mesmo com toda a força cênica da mãe que conta ao filho história de ninar nem tão bonitas, saímos do clímax do filme para um dos poucos momentos em que o discurso não parece ter sido usado com toda a energia que se constrói ao logo do filme.

Imperfeito, portanto, nem por isso menos interessante e propositivo de formas outras de narrar, Mugunzá é um exercício de estilo precioso, que referencia arquétipos populares, baianos, ao mesmo tempo em que dialoga com estruturas clássicas, num jogo gostoso de ser visto, seja pelo ritmo, pela presença em cena de ótimos atores, embalados por canções e a cadência do sotaque baiano que arremata um cinema muito brasileiro, um cinema do recôncavo.

Geo Abreu é historiadora, antropóloga, pesquisadora e crítica da revista Multiplot.

Instagram @georgianeee

Rapacidade, de Julia De Simone e Ricardo Pretti

por Anita Gonçalves

Rapacidade (2023) de Julia de Simone e Ricardo Pretti

Rapacidade, circunscrito nas paisagens e nos entornos da região portuária do Rio de Janeiro, traz à superfície os escombros que emergem das obras de revitalização urbana. Visando a construção de um espaço modernizado, tecnicista e a serviço do espetáculo turístico, esse processo – pautado na expropriação e na espoliação e estabelecendo relações de conflito com o cotidiano, as experiências coletivas e os interesses da população local – também ergue-se sobre o apagamento histórico, espacial, geográfico, material e simbólico das marcas e resquícios de barbárie, oriunda do tráfico atlântico e do desembarque forçado de africanos escravizados no Cais do Valongo, este que foi, no início do século XIX, o principal porto de entrada de pessoas escravizadas nas Américas.

Tal como é explicitado no filme, através do discurso do guia do Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos, esse testemunho material, há tempos aterrado – duplamente, desde 1843, quando, após a proibição do tráfico, foi transformado no “Cais da Imperatriz” para que desembarcasse Teresa Cristina, futura esposa de D. Pedro II, e, posteriormente, em 1911, sob os esforços republicanos de ocultamento dos rastros da monarquia, quando foi transformado então na Praça do Comércio –, recentemente emergiu, no ano de 2011, em meio às obras e escavamentos do projeto “Porto Maravilha”, no contexto de preparação para as Olimpíadas sediadas na cidade, “como um clarão num momento de perigo”¹ – ou como um assombro num

momento de “esperança” e progresso desenfreados, a depender da perspectiva. As imagens em close das pedras pisadas por centenas de milhares de homens, mulheres e crianças escravizadas, há tempos remotos, justapostas pela narração de cunho didático-histórico e sobrepostas por mais pedras, sobre as quais pisou outrora a Imperatriz, revelam seu aspecto de vestígio do trauma histórico da escravidão e sua expressão da longa duração composta pelo acúmulo de tempos tensionados (que carregam experiências humanas tanto de profunda dor, quanto de luta e resistência). Mas também, essas imagens revelam toda a carga espectral que orbita essas evidências quando, subterrâneas por mais de um século, despontam aos nossos olhos através dos registros filmados.

Vale lembrar que o desvelamento do Cais do Valongo proporcionou uma série de mobilizações, tendo recebido o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, em 2017. Mas, longe de focar apenas no caso deste sítio arqueológico sensível, testemunha material de um dos mais traumáticos crimes contra a humanidade, e em sua história erigida sobre silenciamentos – como expressa tanto o guia em seu discurso incisivo quanto Mônica Lima, professora de História da África da UFRJ² (2018, p. 102) –, “Rapacidade” busca fazer ressoar, através da captura fílmica e do uso de materiais de arquivo, com seus arranjos e colagens a partir de diferentes registros imagéticos, sonoros e textuais, aquilo que já se faz ausente na paisagem visual e sonora da cidade. Desde a perimetral demolida e implodida, até as ilhas, morros e praias cartografadas na imagem que abre o filme – “Nova Planta da Cidade do Rio de Janeiro”, de 1864 –, esses elementos desaparecidos se transmutam em espectros diegéticos de um passado suspenso. Entre o espectro e o vestígio, sempre em perigo iminente, o filme tece uma arqueologia da cidade, onde as obras e reformas – materialização da marcha ao progresso – escancaram os escombros e destroços da história urbana, alicerçada pela tensão entre tempos distintos e coexistentes.

Dessa forma, emulando a própria história e estrutura da cidade fundada sobre sucessivos aterramentos – que, no recorte temporal que comporta os séculos XIX, XX, e XXI, abrangem não só o Cais do Valongo desvelado, como também a enseada do Valongo e as várias ilhas, morros, praias, manguezais, construções, estruturas, ruas e avenidas que hoje não se fazem mais presentes na paisagem urbana –, o filme, como que numa escavação, organiza-se em camadas; camadas sedimentares de tempos que assombram os registros e entram em choque no presente da montagem. A própria confecção do filme se dá dessa forma, como um arranjo de tempos distintos e combinados: os materiais de arquivo variados de diferentes épocas, as filmagens de 2013 e 2014 (conforme consta nos créditos), a montagem que se dá em um momento posterior, constituindo um sentido comum – espectral – aos registros. Assim, Rapacidade propõe um regime de historicidade dialético, distinto daquele tempo cronológico e linear habitual, rumo ao progresso, que parece triunfar sobre a cidade e seus habitantes.

O filme evoca uma fantasmagoria a partir da dimensão concreta da cidade, dos espaços filmados e dos sons gravados, entrelaçados com diferentes materiais de arquivo. A sobreposição de imagens, que se tornam como que camadas de tecidos leves e translúcidos, e a articulação com textos e barulhos, ruídos, chiados, vozes, discursos, diálogos, músicas no processo de montagem, engendra um jogo entre apagamento e vestígios, ausência e presença, espectro e matéria. A fantasmagoria se acirra na medida que, por um lado, as imagens forjadas pelo capital, a partir de interesses alheios, são incorporadas à paisagem concreta e se tornam presenças axiomáticas, autônomas e dominantes; e que, por outro, as imagens repletas de acúmulos de tempos e de experiências coletivas, palpáveis e cotidianas, que abarcam um misto de sensações e sentimentos complexos, se tornam cada vez mais subordinadas a esforços que visam reduzi-las a vestígios ou reminiscências, enquanto ausência decalcada na cidade, imperceptível sob a objetividade ocular. Assim, os fantasmas vagueiam, mediante rastros e ruínas, quanto mais a cidade – planejada, ordenada e reordenada sempre a partir do que está fora dela mesma; fora do quadro, no além-mar, no futuro imaculado projetado, no horizonte sugerido nos planos que o enquadram – se moderniza, acirrando seu caráter de mercadoria, de espetáculo contemplativo, na intenção de obscurecer e de superar o que ela outrora, à sombra de outros tempos, foi. A partir dessa tensão, e em oposição ao tempo cronológico contínuo, uma multiplicidade de temporalidades materiais e espectrais se aproximam, convergindo os tempos e modos verbais (indicativos e subjuntivos): o que foi, o que é, o que não é mais, o que será, o que pode vir a ser, o que poderia ter sido, e por aí vai. Para expressar esse conflito imanente que percorre todo o filme, vale evocar uma imagem em particular: sobre um plano estático de uma fachada, enquanto transeuntes aparecem e desaparecem do quadro, orquestrados pelo ritmo da rotina e pela sinfonia da cidade, irrompe um desfile de carnaval espectral, em que os carros alegóricos fantasmas – como num carnaval fora de época – ocupam a rua, transpassando e tensionando também, em seu próprio compasso dilatado e vagaroso, cadenciado pela bateria, com o VLT, que corre em outra velocidade sobre os trilhos.

Como parte dessa fantasmagoria, pode-se dizer que o filme produz seu assombro através da “estética do terror”³ que prevalece no próprio espaço urbano, evidenciando a tomada de elementos do presente por elementos do futuro – isto é, elementos do presente que se projetam, acima de tudo, ao futuro. No caso, projeta-se no espaço urbano do presente um futuro indefinido e desalmado, que se assenta sobre a anulação e negação de qualquer outra temporalidade em diálogo (tanto as marcas da história, quanto as experiências atuais). Ao mesmo tempo, o filme também articula o processo inverso, ao descontextualizar certos registros de sua natureza original e recontextualizá-los, inserindo-os no universo diegético espectral pela sua ficcionalização em imagens e sons fantasmas, ou seja, pela tomada de registros do presente (ou presentificados) por registros de um passado espectral ou sedimentado em rastros. Esse é o caso das imagens e dos sons de praias, que nos fazem remeter a paisagens já extintas, e que são como que resgatadas por meio desses procedimentos de articulação e fabulação.

Rapacidade expõe contrastes. Corpos, espaços, marcas, construções, monumentos, objetos que, observáveis nas imagens presentes, entram em contradição e soam incompatíveis com os sentidos e expressões históricos e culturais que banham e alicerçam a região, constituída por acúmulos de tempos, estes também em embate e contradição. É tanto o caso do Museu do Amanhã, estrutura fantasmagórica (quase alienígena) que parece abdicar das temporalidades por camada em nome de um futuro vago e arrebatador; quanto das estátuas greco-romanas que, completamente desconexas do espaço em que se situam, flutuam como fantasmas de pedra vigilantes, vaidosos e imponentes nos Jardins Suspensos do Valongo, afrancesados por Pereira Passos, em meio à Pequena África – desígnio dado por Heitor dos Prazeres, que, hoje, acabou virando nome de condomínio residencial na região, cada dia mais invadida pelo capital financeiro e imobiliário.

A partir dos confrontos entre as camadas temporais, o filme (ou operação arqueológica) suscita uma espécie de colapso do tempo cronológico, linear e contínuo que tem o futuro como promessa e como final (cujo fim justificaria todos os meios). Colapsa esse próprio futuro forjado nas paisagens concretas e revitalizadas, que, para se estabelecer no horizonte, coloca os mortos em perigo, visto que opera através do aterramento e do memoricídio, do ocultamento das tensões entre temporalidades que se desenrolam no presente, em nome de uma estética que aponta e irradia sempre para fora – quase como que na intenção de cativar atenção de extraterrestres em terras longínquas. Ao mesmo tempo, como indica Monica Lima, a história da resistência de homens e mulheres africanos e de seus descendentes, além de se constituir localmente – na região do Valongo enquanto lugar de memória cuja história está “marcada nas pedras pisadas, nos cantos, escadarias e ladeiras” –, também “atravessa o oceano e relaciona-se com as Áfricas da diáspora”⁴. Dessa forma, ao mesmo tempo em que a região portuária, sob o signo do capital e na sua dimensão de cidade-atração, se direciona para fora, ela também se conecta a esse além-mar diaspórico que se faz vivo no extra-campo.

Explorando os contrastes e tensões, o filme evidencia a ordem triunfante da rapacidade e o caráter funesto dos projetos e empreendimentos de revitalização, sem deixar de sugerir a contra-hegemonia enraizada na cidade que, apesar de aqui aparecer sob aspecto relativamente espectral, porque sempre ameaçada, é também, na sua dimensão de conflito e embate, sempre viva, pulsante, permanente e indomável. Como que num estado de síncope (ou de graça) – suscitado por uma espécie de tectonismo imaginário, seja subterrâneo, seja subaquático, ou despertado pelos movimentos da performance de Lucília Raimundo – os carros correm em marcha ré, a Perimetral implodida retorna anacronicamente à paisagem e o Museu do Amanhã, como que por um mau contato, pisca em meio a noite escura. A imagem se desprende de si mesma e revelam-se os fantasmas, como se a cidade, nos sonhos, se libertasse de sua fantasmagoria.

1 BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de História”. In: O anjo da história. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p.11.

2 LIMA, Monica, “História, Patrimônio e Memória Sensível: o Cais do Valongo no Rio de Janeiro”. Outros Tempos (São Luiz), vol. 15, n. 26, p. 102, 2018.

3 Conceito de Friedrich Kittler. KITTLER, Friedrich A. Gramophone, film, typewriter. Estados Unidos: Stanford University Press, 1999

4 LIMA, 2018, p. 111.

Anita Gonçalves é estudante de história, escreve sobre cinema e é estagiária no acervo fílmico da Cinemateca do MAM

Roubar um plano, de André Novais Oliveira e Lincoln Péricles

por Igor Nolasco

Roubar um plano (2024) de André Novais Oliveira e Lincoln Péricles

“Você está nas ruas de São Paulo”, informa a voz distorcida do rapper Mano Brown. Reproduzida até aqui em todo o seu potencial atmosférico, a abertura do seminal disco Nada como um dia após o outro dia, dos Racionais MC’s, é silenciada em um corte seco após a frase supracitada. É assim que somos apresentados ao microcosmo de Roubar um plano, média-metragem rodado em colaboração entre o mineiro André Novaes Oliveira e o paulista Lincoln Péricles (ou LKT). De cara, tudo fica claro: aos acostumados com o universo diegético das fitas de Novaes, com sua produtora Filmes de Plástico, preparem-se para algo diferente. Saem de cena as cidades de Belo Horizonte e Contagem e entra a megalópole paulistana, uma “selva de pedra” que, conforme explicaria Mano Brown caso a música continuasse para além do corte delimitado, “esmaga os humildes demais”. Essa integração entre o trabalho dos dois diretores se dá, a princípio, a partir do deslocamento do mundo de Novaes para o mundo de Péricles.

Já de início, damos de cara com uma manifestação visual desse ponto de contato: o encontro entre Renato Novaes (irmão de André Novaes Oliveira, ator em diversos de seus filmes e em outras produções da Filmes de Plástico) e Adriano Araújo (que participa, como ator, de projetos anteriores de Lincoln Péricles). Avatares para as filmografias desses cineastas, os dois são postos em conjunto num mesmo plano de representação. Em Roubar um plano, Adriano e Renato trabalham em um canteiro de obras, até o momento em que este decide abandonar a ocupação após um dia de serviço. Sente-se, diz, explorado. Não confia nas pessoas dessa cidade. Sem dinheiro no bolso, mas com a cabeça feita, decide tentar arranjar um jeito de voltar a Minas Gerais.

É esse o motor da narrativa que Novaes & LKT elaboram para esse pequeno projeto colaborativo. Os dois personagens vagam pelo Capão Redondo, na periferia de São Paulo, buscando quem possa emprestar algum dinheiro para Renato comprar remédios e pagar sua passagem de ônibus. Uma intervenção digital que firma-se enquanto um dos grandes elementos da linguagem do filme: o aplicativo WhatsApp. Presença incontornável no cotidiano brasileiro já de uns anos pra cá, aqui ele se torna um recurso a ser explorado em todos os seus desdobramentos. Em dado momento, ouvimos um diálogo entre duas personagens em off enquanto a dupla de protagonistas caminha pelas ruas paulistanas, em uma reprodução explícita da comunicação fragmentada via áudios de WhatsApp; em outro, vemos Renato enviando mensagens de texto e um vídeo humorístico a Adriano, e assistimos à reprodução do clipe na íntegra, em baixa resolução, unindo certa verossimilhança em relação a esse material (que, como sabido, costuma circular pelos aplicativos de mensagem sem que haja uma preocupação com a definição em Full HD) e uma breve, mas consciente exploração dessas texturas na imagem.

Novaes & LTK também experimentam muito com a música; mesmo que não cheguem a abordá-la tanto nos diálogos, é um elemento-chave para a montagem e para o som do filme. Abrindo com “Vivão e Vivendo”, a fita inclui os Racionais MC’s em meio a um inventário muito particular de grupos de música popular, em imagens sequenciadas quase que como uma projeção de slides, numa construção desse imaginário musical que seguirá sendo trabalhado até os créditos finais. Quando Adriano senta-se ao laptop para escutar um mashup de Sade e MF DOOM com fones de ouvido, sentimos a mixagem da fita brincando com o som em estéreo (uma marca de Lincoln Péricles, como pode ser atestado em Filme de domingo). Em dado momento, a dupla protagonista visita um primo de Adriano, rapper que está gravando um videoclipe no quintal de trás de sua casa. A eclética trilha sonora incidental ainda passa por Don L e termina em Metá Metá. Os interesses de André Novaes e Lincoln Péricles convergem, e essa aproximação cada vez mais expressa com o rap, que dá a tônica do cinema de LTK, no trabalho de Novaes é pontuada particularmente por seu último longa, O dia que te conheci, com referências a BK’ e participação de FBC como ator.

Sendo fruto dessa relação entre diretores oriundos de duas cidades e dois contextos diferentes, e incorporando isso narrativa e espacialmente, Roubar um plano é um filme por um lado desterritorializado e, por outro, rodado de forma muito calorosa na cidade que lhe serve como locação (os estilos de Novaes e Péricles se combinam e se confundem em um distrito de São Paulo que este conhece muito bem; as composições ressaltam a espacialidade da periferia e capturam lampejos de beleza em meio ao cotidiano, seja nos aparelhos de atividade física pintados de um amarelo vivo em meio a uma praça de brita cinzenta ou no pôr do Sol sob o horizonte do Capão enquanto André espera seu ônibus).

A decupagem lida com esses espaços como que a destacá-los do mundo: quase sempre os personagens são as únicas pessoas em cena, seja caminhando por ruas vazias ou observando o mundo lá embaixo sentados em cima de um muro. Essa escolha é ocasionalmente acentuada pelo expediente de isolá-los, pequenos, em grandes planos gerais (algo já presente em outros trabalhos de Novaes, como o longa Temporada, no qual uma protagonista inicialmente deslocada vai sendo gradualmente acolhida em meio aos colegas e à cidade). O Capão de Roubar um plano é muito diferente da imagem estereotipicamente associada a São Paulo: não estamos em meio ao opressivo amontoado de espigões, à massa humana que superlota as ruas com ares de formigueiro, ao clima de “cidade que nunca para”. Os dois diretores articulam esse espaço, de fato, trazendo algo muito mais próximo à Contagem ou à Belo Horizonte das fitas mineiras de Novaes — quase como se, em meio à alienação na capital paulista e com sua decisão inabalável de deixá-la, Renato já se visse novamente andando pelo território por onde é, de fato, acostumado a circular. É muito significativo que, quando efetivamente é batido o martelo que chancela sua volta para casa, somos transportados a um plano que retrata uma ladeira íngreme, por onde as pessoas, minúsculas, sobem e descem vagarosa e cuidadosamente. Qualquer espectador minimamente familiarizado com a topografia das cidades mineiras irá ver, naquele plano, uma piscadela a Minas Gerais; o lugar para onde Renato voltará em breve irrompe em meio àquele de onde está se despedindo.

Ainda que a temporada paulistana tenha sido frustrante para o personagem de Renato e seu retorno a Minas tenha se mostrado inevitável, Roubar um plano vê na passagem de um expressivo cineasta mineiro por São Paulo a oportunidade de travar contato com um colega paulistano cujo nome vem crescendo cada vez mais, e essa união de esforços que frutifica em parceria rende um pequeno trabalho que fica marcado como um episódio especial na filmografia dos dois.

Igor Nolasco é crítico de cinema, graduado em Cinema e Audiovisual pela ESPM Rio e mestrando no Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da UFF.

Bluesky: @igornolasco.bsky.social

YVY PYTE – Coração da Terra, de Alberto Alvares e José Cury

por Gabriel Linhares Falcão

YVY PYTE – Coração da terra (2024) de Alberto Alvares e José Cury

Desde seus primeiros filmes realizados entre 2013 e 2014¹ até hoje, dez anos depois, o cinema de Alberto Alvares, cineasta indígena da etnia Guarani Nhandewa, é guiado por uma forte urgência: registrar a sabedoria dos guaranis mais velhos de sua e de outras aldeias, tratados por ele como “guardiões da memória” (título de seu longa-metragem de 2018), para que seus ensinamentos não se percam.

Junto a este senso acelerado, fruto de um objetivo muito bem definido e uma prática constante, é notável também uma serenidade que acompanha seu trabalho. Como se todo registro levasse a satisfação e ao agradecimento daqueles filmados, tanto a nível individual quanto coletivo e espiritual. Os entrevistados compartilham com Alberto, figura de confiança, seus saberes e indignações contra as ações impositivas do homem branco, e percebemos por suas próprias falas a plenitude gerada pela realização do relato, conscientes de sua reverberação pelos meios do cinema. Alberto descreve que “desde que comecei a gravar, vi que os corpos, espíritos e saberes registrados não pertenciam somente a mim. Fazia parte do meu trabalho dar a devolutiva do que foi registrado, a quem me ajudou a registrar. Quando não damos retorno do registro, o ciclo não se fecha e o trabalho finalizado, fica sem sentido.”²

A eternidade no trabalho de Alvares está mais ligada ao sentido de vida que ao de morte. Seus antepassados e ancestrais se manifestam constantemente em intuições, imagens, sonhos, rezas, cantos, animais, guiando os próprios caminhos a serem percorridos pelo filme. As manifestações são múltiplas e tudo pode se transformar, sem diminuir de forma alguma o caráter denunciativo e urgente. Logo, tão importante quanto a imagem que se fixa por meio do cinema, é também como esta mesma reverberará e se transformará por meio da disseminação do conhecimento.

Essa serenidade cíclica é cada vez mais perceptível ao longo do crescimento de sua filmografia, indicando seus filmes não só como obras únicas mas uma constelação unificada. Sua prática cinematográfica segue os caminhos que se apresentam, uma longa travessia em vida que se divide em partes, em obras fílmicas, mas que constituem um todo interligado por um objetivo maior de documentação da memória guarani cada vez mais sob risco de desaparição. Segundo o realizador, no mundo guarani há vários caminhos, que levam a histórias, e quando se pensa que está terminando você vê outro e começa a segui-lo.³ “Nós guaranis sonhamos tanto coletivamente, tanto individualmente, tanto espiritualmente, e o sonho que faz a gente caminhar. (…) Através da câmera eu vou buscando este sonho. Nós guaranis sonhamos para poder caminhar.”⁴

Esses caminhos levaram a colaborações, desde oficinas de cinema ministradas por Alberto dentro e fora das aldeias quanto a codireções. Em seu filme mais recente, YVY PYTE – Coração da terra, que teve sua estreia na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes (2024), ele divide a realização com o cineasta, professor, montador e colorista José Cury.

Seus objetivos já estão nos títulos de seus filmes, uma forma de direcionamento que liberta de roteiros e ganha em risco⁵. Neste último, trata-se da ida a Ivy Pyte, o umbigo da Terra, onde nasceu Nhanderú, o “nosso primeiro pai”, considerado o ser criador na mitologia tupi-guarani. Além desse, outros objetivos são indicados por Alberto Alvares na narração do filme, dentre eles “a incansável tentativa de reunir os pensamentos de meus parentes que vivem nas fronteiras. Uma vontade de ver brotar no Coração da Terra uma grande árvore capaz de repousar diferentes e lindos pássaros.” Ele refere-se aqui especialmente às aldeias no Mato Grosso do Sul, onde nasceu, e no Paraguai, separadas pelos limites territoriais definidos pelos brancos e que ferem a integralidade entre elas presente na cosmovisão teko joja dos guaranis. Um dos entrevistados explica que para eles o coletivo é mais importante que o individual, o oposto dos brancos e sua cultura da destruição, e que através do teko joja que anima todas as coisas, emendando a fala em uma seguinte cena de dança conjunta realizada pelos membros de uma das aldeias visitadas.

Eles iniciam a viagem de carro pelo Mato Grosso do Sul, com encontros emocionantes de choros sinceros e inesperados nos locais de nascimento e crescimento de Alberto, e continuam a pé por estradas marcadas na terra, até que, por fim, próximo a Ivy Pyte, realizam travessias pelo meio das florestas praticamente sem trilhas demarcadas no chão; um percurso cada vez mais íntimo, secreto e espiritual. Das tecnologias criadas pelos brancos, resta ao fim a câmera e outros aparatos de gravação, que em uma analogia às árvores⁶, são tratados por Alberto como antenas que perpetuam os conhecimentos dos troncos representados pelos mais velhos e sábios das aldeias.

Ao longo de YVY PYTE – Coração da Terra, a importância da Casa de Reza para os guaranis é lembrada recorrentemente por diferentes pessoas. Trata-se de um templo em que se conversa com Nhanderú, em que se contam os sonhos, se lembram e guardam os ensinamentos dos mais velhos, e onde os que já morreram rezam e protegem seus modos de viver; um espaço que idealmente deveria poder ser erguido em qualquer lugar. É inevitável não pensar o cinema e seu uso por Alberto e José como um grande aliado na proteção e manutenção desta força, como uma Casa de Reza possível. Os diretores encerram com uma dedicação em cartela mas também uma sentença-manifesto sobre o próprio cinema guarani, relembrando tanto o eterno quanto o urgente: “Este filme é uma Casa de Reza para receber em memória aqueles que já partiram.”

¹ Seu primeiro longa-metragem foi Karai ha’egui kunhã karai ‘ete – Os verdadeiros líderes espirituais, realizado em 2013 e exibido pela primeira vez em 2014.

² Presente em sua dissertação de Mestrado no PPGCine UFF defendida em 2021, intitulada “Petein mbya nhema’en ta’anga arandure nhemboja’o re: Um olhar guarani: O cinema na fronteira dos saberes” (https://ppgcine.cinemauff.com.br/wp-content/uploads/2023/06/Dissertacao_Alberto-Alvares.pdf).

³ Em: https://www.youtube.com/watch?v=rTuIMtrloAA

⁴ idem.

⁵ Em: https://www.youtube.com/watch?v=FnDmCcfQhnc

⁶ https://www.youtube.com/watch?v=EQST61R_-9g

Gabriel Linhares Falcão é crítico, pesquisador, curador, professor e doutorando pelo PPGCine UFF.

Instagram: @glinharesfalcao

Este dossiê acompanha a Mostra Petrobras de Cinema Brasil Contemporâneo que a Cinemateca do MAM promove em novembro de 2024.

_

A Mostra Petrobras de Cinema Brasil Contemporâneo é patrocinada pela Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.