por Marcelo Miranda

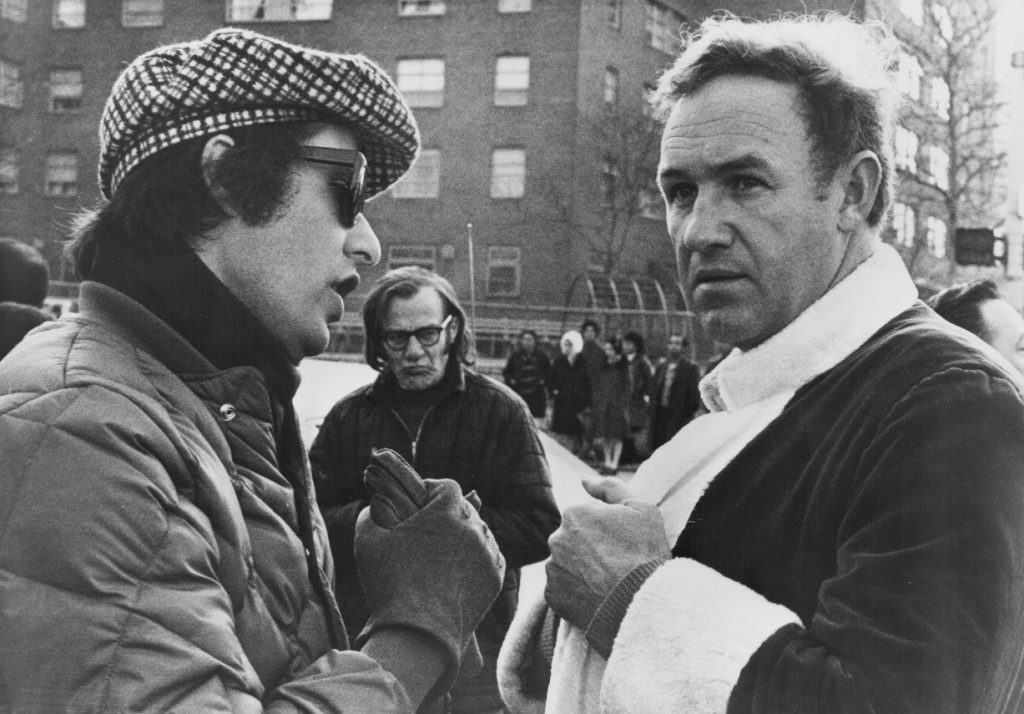

William Friedkin e Gene Hackman nas filmagens de Operação França (The French Connection, 1971).

William Friedkin, cineasta da obsessão

Em 2023 foi lançado The Caine Mutiny Court-Martial, que se tornou o filme derradeiro de William Friedkin, falecido semanas antes da estreia, numa sessão especial do Festival de Veneza. A despedida de Friedkin é o testamento à altura de um artista provocador e impiedoso, que se notabilizou por questionar discursos fáceis e, com a sobriedade de suas abordagens e estética, constantemente desvelou quaisquer certezas que se possa ter em relação aos enredos que narrava. Em seu filme final, o tema é justamente esse. Tem-se o choque entre duas narrativas a partir unicamente de relatos orais e de percepções pessoais sobre determinado acontecimento.

O cenário de um tribunal militar, sem nenhum glamour como as séries de TV e streaming nos acostumaram, e o rigor com que Friedkin transita por esse espaço e alterna os planos de fala e reação, amplificam o efeito de um thriller político. Inebriante também são as camadas em que The Caine Mutiny Court-Martial é uma crônica sobre as formas de olhar o temperamento alheio e qual o limite entre personalidade “forte” e comportamento disruptivo. Como a Friedkin não interessam respostas, o espectador fica o tempo inteiro na berlinda, recebendo a chuva de informações e, tal qual o juiz vivido por Lance Reddick, outro a se despedir nesse filme, tenta se ajeitar no desconforto e talvez (muito talvez) encontrar um fio por onde puxar. Na mesma linha da versão de Friedkin para 12 Homens e uma sentença nos anos 1990, The Caine Mutiny Court-Martial é sobre o poder da retórica, ainda mais aprofundado na ambiguidade da situação e nas possibilidades de que tudo, afinal, é performance. E o tribunal é palco.

Quando se fala ou pensa em William Friedkin, o mais comum é vir à mente o homem que fez O exorcista (1973). Pode vir também (antes ou depois da lembrança do filme demoníaco) o policial Operação França (1971), que moldou muito do que até hoje se assiste no gênero. Mas, diferente do que se apregoa mais aos quatro cantos do que seria justo e merecido, Friedkin teve carreira de notável vigor técnico e artístico. Homem de ação e movimento, fez do cinema um espaço para ideias muito particulares sobre a natureza humana. Ainda há o preconceito de que o cinema de gênero nada mais é do que isso – um cinema de gênero no seu sentido mais estrito, em que determinada história é contada a partir de uma série de regras fixas, pré-estabelecidas e sem qualquer tipo de desafio a um possível status quo do próprio gênero em questão. Mas alguns cineastas, quando inspirados e dotados de sua máxima capacidade criativa, conseguem driblar o simplismo de uma premissa ou de um lance de roteiro para colocar no filme suas obsessões e, dali, tentar compreender – ou, pelo menos, registrar – determinados anseios que movem o indivíduo.

Aos moldes de Howard Hawks, Samuel Fuller, John Carpenter, Jean-Luc Godard ou Maurice Pialat, o norte-americano William Friedkin é um cineasta da evidência. Seus filmes não significam, simbolizam, representam ou transmitem: eles simplesmente são. Friedkin filma como mostra e mostra como filma; aquilo que aparece na tela é a evidência objetiva e direta de como objetos ou corpos vistos pelos nossos olhos em cena existem no mundo fora da tela. “A realidade é despojada, abstraída e, finalmente, reintegrada ao seu estado bruto”, escreveu Rogério Sganzerla sobre o que ele chamava de “câmera cínica”. Friedkin é, a seguirmos a essência desse pensamento de Sganzerla, um cineasta do corpo: “Os cineastas do corpo captam os exteriores dos seres e coisas, valorizam as superfícies. Aí está um dos elementos da sua modernidade”. A relação com o corpo, em Friedkin, é próxima do literal e, na maior parte das vezes, dolorosa: seus personagens são fisicamente maculados, espancados, profanados, queimados, até verdadeiramente destruídos. Em seu cinema, podemos sentir que a perceptível fragilidade do corpo humano – a fineza da pele, os delírios da ferida profunda ou a dor de um pequeno corte – está integralmente lançada na imagem e no som, sendo tratada, de fato, como ela é e pode ser sentida por aquele que a testemunha durante a projeção do filme.

Em Friedkin, a deterioração física muitas vezes surge acompanhada pela deterioração mental ou espiritual – e vice-versa. Na medida em que perdem espaço para o demônio, corpo e mente da garotinha Regan, em O Exorcista, vão ficando mais horrendos, purulentos, desprezíveis e destrutíveis. A reação imediata de quem esteja ao redor é o nojo, a negação daquela imagem que parece não ter mais reversão. A Regan doce e inocente dá lugar ao diabo encarnado e provocativo, de voz gutural e gestos obscenos. Trajetória similar, porém em outros tipos de ambientação e interação, vão ter o policial infiltrado nas boates sadomasoquistas em Parceiros da noite (1980) e o colega do protagonista de Viver e morrer em Los Angeles (1985): ambos serão arrastados pelas circunstâncias e terão seus corpos e mentes caminhando da tradição e obediência exigidos por seus deveres rumo ao subversivo e irracional necessários a uma nova concepção moral de sobrevivência.

Possuídos (2006) também guarda nas percepções do corpo aquilo que o irá destruir. Agnes e Peter, ao se trancarem num quarto de motel na beira da estrada, formam o casal singular que se deteriora a cada descontrole relativo a insetos e conspirações do governo. Da impossibilidade de vencer as neuroses, apenas lhes resta a autoimolação como gesto final de amor e cumplicidade. Jackie, único sobrevivente da viagem suicida de O comboio do medo (1977) a bordo de um caminhão repleto de nitroglicerina, tem seus delírios nos momentos finais da jornada, obcecado que está em cumprir a tarefa e eventualmente ir embora daquele inferno que é o local onde se exilou para não morrer nas mãos de bandidos. Porém, Jackie sabe que a fuga é impossível; na evidenciação de limites físicos e espirituais, ele se dará o direito de convidar uma moça para a última dança num bar imundo. “O medo irracional e a paranoia são velhos amigos meus”, declarou Friedkin em sua autobiografia.

Um filme como Killer Joe (2013) se sustenta na exposição de uma trajetória fabular que, como qualquer autêntico conto de fadas, contém uma premissa de risco, um entrecho de violência e um desenlace moralizante, aqui acrescido de elementos de repulsa. Joe Cooper é o lobo mau da história, Dottie é o ser inocente e puro a povoar suas fantasias, Sharla é a madrasta má que será a grande artífice das vilanias do enredo. Na lógica de Joe, há regras de comportamento que precisam ser apreendidas, e o pensamento a reger tais regras é o daquele Texas primitivo já aqui comentado. No primeiro encontro com Dottie, o mercenário narra a história de um homem que, para dar uma lição à namorada que o traíra, ateou fogo nos próprios órgãos genitais. Ao contar, ele se mostra transtornado pelo ato, mas reconhece, pelo discurso, que a lição era necessária. “Aplicar uma lição” será exatamente o que Joe fará com toda a família de Chris (exceto Dottie) na espetaculosa e polêmica sequência final.

O cinema Friedkin é um cinema de obsessões. Em praticamente todos os seus filmes, os personagens buscam alguma coisa com sanha incontrolável, em tentativas por vezes irracionais ou mesmo desmedidas para atingir determinados objetivos. São sempre personagens “possuídos” (e aí, ironicamente, o título brasileiro de Bug acaba servindo como súmula de toda sua carreira). Num sentido literal, o filme mais famoso do diretor, O exorcista, trazia já na sinopse a ideia de possessão, na trama da garotinha encarnada pelo demônio. Mas o verdadeiro “possuído” não era a jovem Regan, e sim o padre Damien Karras, também psicólogo e em fase de decadente crença na força divina. Convocado pela mãe de Regan, ele toma contato com a terrível verdade sobre a possessão e, a partir daquilo, recupera a própria fé. O jogo de ironias está explícito: num momento de sua vida em que Karras aparenta negar a existência de Deus, sua fé ressurge a partir do contato com o anti-Deus. A obsessão, no caso, está em expulsar aquela criatura de um corpo inocente e seguir rumo aos novos desafios que a vida vai lhe impor – como bem mostra a cena final.

Friedkin sempre declarou ser absorvido pela ambivalência do ser humano, a ideia de que todos temos um lado bom e um lado mau. Essa constatação está óbvia um tanto quanto exageradamente em O exorcista, mas não tanto, por exemplo, nos policiais de Friedkin. Saindo do âmbito familiar, o diretor coloca a câmera no cotidiano de agentes cuja missão é combater o crime. Sejam drogas, assassinato ou dinheiro falso, a autoridade nos filmes de Friedkin vive na linha limítrofe entre a salvação e a perdição. São figuras, acima de tudo, possuídas pela noção da justiça e do dever a cumprir, mas nem por isso deixam de se comportarem muitas vezes como os bandidos que combatem. De um lado o herói; do outro, o demônio. A obsessão está em terminar o serviço, nem que para isso precisem passar por cima das regras criadas por eles mesmos.

O mais notório dessa “linhagem” de Friedkin é o detetive Popeye Doyle, interpretado por Gene Hackman em Operação França. Porém, é outro investigador que talvez guarde uma maior complexidade na interação com os demais personagens em cena. Richard Chance (vivido por William Petersen) é o protagonista de Viver e morrer em Los Angeles, mas nunca se modela ao gosto do espectador. Amoral, impiedoso, arrogante, machista e prepotente, resume as piores características possíveis a um personagem principal – e é em torno dele que a ação do filme corre. Se Chance não é uma criação convidativa à identificação do público, isso se deve menos à sua forma de agir e mais ao tratamento que Friedkin lhe dá ao longo de todo o filme.

Não há qualquer tipo de mergulho em sua intimidade ou qualquer preocupação que seja em proporcionar sentimentos de piedade ou compreensão em relação a Chance. A câmera fria de Friedkin enfoca o policial no meio de suas missões, na ânsia devoradora e autofágica de caçar e matar o assassino de seu parceiro. Chance está mais decidido a encontrar o falsificador de dinheiro para um ajuste de contas do que simplesmente tirá-lo de circulação. Esse jeito ora despojado, ora mesmo inconsequente com que Friedkin trata o dia a dia de Chance torna Viver e morrer em Los Angeles um filme de fascinante estranheza, um mergulho num submundo em que ninguém vale muita coisa e em que o vilão, dotado de raciocínio rápido e uma calma invejável, exerce sedução maior do que o agente nervosinho e explosivo.

É em criações como Chance que o talento de Friedkin faz toda a diferença. Em vez de tentar achar pontos de apoio para sustentar seu protagonista, o diretor faz uma operação que parece impossível: um filme de ação não necessariamente clássico, mas moderno; um filme de ação em que a ação não ocorre por conta de um desenrolar claro e objetivo dos acontecimentos nem por gatilhos narrativos, mas porque o filme em si aparenta não poder ficar sem ela. Existe, na verdade, uma não-ação muito forte em Viver e morrer em Los Angeles. Se olharmos o roteiro, e só ele, é fácil perceber que quase nada acontece, de fato, nas duas horas de filme. Por mais que haja ali uma das mais intensas perseguições de carro do cinema americano ou alguns momentos de violência bem dolorosos de assistir, Viver e morrer em Los Angeles se caracteriza pela ausência do encadeamento típico de produções do gênero.

Exatamente isso o que Friedkin jamais deixou de fazer, mesmo em seus filmes “menores” (em repercussão, não em efeitos emocionais): seja o detetive atraído pela suspeita de assassinato em Jade (1995), o jurado que acredita na inocência do acusado em Doze homens e uma sentença (1997), o coronel disposto a livrar a cara do militar em Regras do jogo (2000) ou o investigador de volta à ativa especialmente para perseguir um suposto assassino em Caçado (2003) – todos eles estão na ação, possuídos pelo desejo de alcançarem objetivos aparentemente impossíveis, e a encenação de Friedkin, sua câmera e escolhas estéticas, servem de expressão para desejos tão intensos.

Este artigo diz respeito à mostra Homenagem a William Friedkin, que faz parte da programação que a Cinemateca do MAM promove em dezembro de 2023.