Jeanne Dielman (1975), de Chantal Akerman

Sumário

Sobre listas e filmes, por Pedro Lovallo

Sobre Jeanne Dielman e Mar de rosas, por Roberta Pedrosa

Não reconciliados (India Song e Memórias de um estrangulador de louras), por Juliana Costa

Rei do espaço infinito (Halloween), por Diogo Serafim

O massacre da serra elétrica: formas de sujar, por Leonardo Amorim

Corrida sem fim, por Anita Gonçalves

O oxímoro dos fantasmas esfomeados: entre o deboche e o desespero (Sem essa, Aranha), por Diogo Serafim

Sobre listas e filmes

por Pedro Lovallo

Delphine Seyrig em Jeanne Dielman (1975) de Chantal Akerman.

Este é o terceiro texto curatorial que publico aqui no site da Cinemateca do MAM. Eu já havia introduzido as mostras Três décadas brasileiras pela cinefilia: entre listas e filmes (realizada online em 2021) e Percepções da cinefilia: Anos 80 (sessões presenciais, em 2022), e agora tenho o prazer de retornar para apresentar a Percepções da cinefilia: Anos 70.

Uma breve recapitulação: as mostras foram organizadas junto à Bruna Toscano e ao Ruy Gardnier, programador da Cinemateca do MAM, e foram construídas a partir dos resultados de votações que tenho organizado nos últimos anos, convidando críticos, cinéfilos, pesquisadores e cineastas a elegerem seus filmes favoritos de uma década específica.

A votação mais recente, realizada no início de 2024, elegeu os melhores filmes da década de 1970, e a cinefilia carioca terá a oportunidade de assistir a alguns desses títulos em maio de 2024 na Cinemateca.

Tentarei ser breve, já que é difícil dizer algo que ainda não tenha sido dito nos dois textos anteriores. Até por isso recomendo a leitura de ambos, em especial o texto referente à mostra dos melhores filmes da década de 80.

O caso Jeanne Dielman

Em dezembro de 2022, a revista britânica Sight and Sound divulgou os resultados de sua já tradicional votação decenal de melhores filmes de todos os tempos. Dentre as muitas discussões possíveis a partir da lista em questão, o que mais chamou a atenção foi, como não poderia deixar de ser, o fato de que a revista elegeu um “novo” melhor filme de todos os tempos: Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), de Chantal Akerman,

Muitas pessoas se surpreenderam com o resultado, já que Jeanne Dielman nunca havia sequer aparecido no top 10 de votações anteriores; em 2012, figurou na 35ª posição. Parecia a mim pouquíssimo provável que o filme não aparecesse no mínimo entre os 10 primeiros colocados da pesquisa de 2022, mas entendo a surpresa com o primeiro lugar.

Corta para o primeiro semestre de 2024, e cá estamos apresentando uma mostra a partir dos resultados de uma votação que consagrou o mesmo Jeanne Dielman como o melhor filme dos anos 70.

São duas votações com propostas e recortes muito diferentes. Enquanto a Sight and Sound 2022 contou com mais de 1600 participantes espalhados pelo mundo e busca eleger os melhores filmes de qualquer época; a Percepções da cinefilia de 2024 teve a participação de 265 pessoas – sendo a grande maioria brasileira ou residente em território brasileiro – e com o recorte de uma década específica.

Não acho que seja um caso de uma cinefilia brasileira tentando copiar tendências, mas sim consequência natural da popularização da obra de Chantal Akerman ao longo dos últimos anos. Seus filmes receberam restaurações, lançamentos em DVD/Blu-Ray e diversas retrospectivas ao redor do mundo, então me parece natural que sua obra tenha se popularizado cada vez mais ao longo dos últimos, digamos, 20 ou 25 anos.

Até por isso nunca foi uma surpresa que Jeanne Dielman seria a grande estrela da votação dos anos 70. A grande maioria das pessoas que incluíram o filme em suas listas já haviam assistido à obra-prima de Chantal Akerman mesmo antes da divulgação dos resultados da Sight and Sound, então acho que nem faz sentido acreditar que é propriamente uma questão de importar tendências de uma cinefilia “internacional”, e sim algo que faz parte de um processo que de certa forma atinge a quase todas as cinefilias, digamos assim.

É evidente que Akerman é uma cineasta muito respeitada dentro do recorte da Percepções, com pelo menos um filme no top 50 de cada uma das últimas três votações. Com seu filme mais famoso, e um filme cuja reputação transcende também a própria obra da cineasta, era esperado que ela obtivesse um lugar de ainda mais destaque na lista, então sem surpresas. Na verdade, foram dois filmes da cineasta no top 20: além do primeiro lugar para Jeanne Dielman, Notícias de Casa ficou com a 12ª posição.

Voltando à Sight and Sound: muitas discussões foram levantadas sobre a consagração de Jeanne Dielman representar uma espécie de vitória de um novo cânone sobre um grupo de filmes que já estão no imaginário cinéfilo há mais tempo, e isso me parece uma discussão particularmente espinhosa.

Por um lado, existe um valor simbólico muito grande em ver pela primeira vez um filme dirigido por uma mulher no topo da lista da S&S, e é óbvio que isso dialoga com uma cinefilia que tenta cada vez mais valorizar filmes ou cineastas que podem ter sido historicamente injustiçados por não fazerem parte de um recorte hegemônico (de gênero, sexualidade, raça, localização geográfica, formato etc).

Ao mesmo tempo me parece que tratar a popularidade de Jeanne Dielman puramente como uma reação a um suposto antigo cânone também não faz justiça à obra de uma cineasta que fez filmes por quase 50 anos e que hoje é respeitada nos mais diversos nichos cinéfilos.

As discussões provocadas pelas votações revelaram algo como uma reação conservadora vinda de pessoas que parecem (querer muito) acreditar que o amor por Jeanne Dielman seja apenas uma escolha iconoclasta, algo que faz parte de uma performance milimetricamente calculada para confrontar ou concordar com uma suposta norma vigente. É algo que parece ignorar mostras, restaurações, revisões críticas e demais formas como o legado da cineasta foi se desenhando ao longo dos anos. Antes da Sight and Sound elegê-lo como o melhor filme de todos os tempos, Jeanne Dielman não era um filme obscuro e conhecido por apenas uma pequena seita de cinéfilos; Chantal Akerman não surgiu na percepção pública do dia para a noite.

A insistência em defender que a eleição de Jeanne Dielman como o melhor filme de todos os tempos trata-se apenas de uma reação a um antigo cânone me parece simplesmente ignorar que um cânone é também uma construção social e tratar esse conjunto de filmes já consagrados como uma verdade absoluta, de maneira que qualquer atualização pareça uma afronta.

Não foram as plantas ou o vento que sussurraram no ouvido das pessoas que Cidadão Kane (Orson Welles, 1941) e Um Corpo que Cai (Alfred Hitchcock, 1958) são obras-primas; também não foi o som da terra a tremer e muito menos o canto dos pássaros que plantou na mente dos humanos a ideia de que Yasujiro Ozu e Stanley Kubrick são gênios do cinema.

Para além dos fenômenos sociológicos que podem ser levantados a partir das votações, a escolha por Jeanne Dielman – em especial na Sight and Sound, com um recorte muito mais abrangente tanto em participantes quanto em possibilidades de títulos – me parece especialmente curiosa por se tratar de um filme muito particular.

Jeanne Dielman tem uma relação com tempo e narrativa consideravelmente diferente de seus antecessores no topo da lista: se trata de um filme mais lento, que parte de uma premissa que poderia tranquilamente ser de um melodrama dos anos 50 mas encontra na influência do cinema estrutural uma maneira muito própria de construir tensão a partir de pequenos detalhes do cotidiano de sua protagonista. Não me parece absurdo considerá-lo menos acessível para um espectador desavisado, até por isso seu sucesso na votação parece ter surpreendido mais aos espectadores casuais do que aos cinéfilos mais dedicados e familiarizados com a obra de Chantal Akerman.

Sendo ou não o melhor filme já feito – se é que existe algo como um melhor filme de todos os tempos –, Jeanne Dielman certamente merece ser assistido e discutido pelo maior número de pessoas possível.

Sobre a mostra…

Os vinte filmes que compõem a Percepções da cinefilia: Anos 70 são basicamente os vinte primeiros colocados na votação que organizamos, mas com os segundos filmes de cada cineasta repetido (Chantal Akerman, Dario Argento, John Carpenter e Rogério Sganzerla) dando lugar aos longas nacionais mais votados de fora do top 20.

Além da exibição dos filmes, a Cinemateca também recebe mais uma vez uma pequena exposição com as ilustrações feitas pela artista visual Luísa Lessa – também responsável pelo pôster – para representar cada dia da programação da mostra. Ao todo, foram produzidas 14 artes para o evento.

E além deste texto introdutório, recomendo fortemente a leitura do dossiê publicado aqui no site do MAM, com textos de Anita Gonçalves, Diogo Serafim, Juliana Costa, Leonardo Amaral e Roberta Pedrosa sobre alguns dos filmes que compõem a mostra.

Bons filmes!

Sobre Jeanne Dielman e Mar de rosas

por Roberta Pedrosa

Norma Bengell, Otávio Augusto e Cristina Pereira em Mar de rosas (1977) de Ana Carolina.

Decidi começar esse texto sem cerimonias, fazendo a comparação mais imediata entre Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975) e Mar de Rosas (Ana Carolina, 1977), a que concerne o plot da narrativa: o assassinato a facadas de seus personagens masculinos. Em Jeanne Dielman parece que esse gesto de violência só é possível por conta de uma aparente casualidade: a disposição da tesoura na cama da protagonista – fora do lugar habitualmente destinado a ela. Quase como um deus ex machina, o presente da irmã (que faz com que Jeanne tire a tesoura de seu lugar de origem para utilizá-la para abrir a embalagem) possibilita o desfecho. Um crime de certa maneira anunciado, uma vez que o pacote é descrito em uma carta e esperado por Jeanne, mas que para nós espectadores é um detalhe secundário dentro das três horas e vinte minutos de filme. Se o crime carrega algo de acidental e passional para a personagem, o crime da realizadora é meticulosamente planejado: dando a faca e o queijo na mão de Delphine Seyrig.

No caso de Mar de Rosas, não precisamos esperar três horas para que a profecia do assassinato se realize. Apesar de em nenhum momento ele ser propriamente anunciado, o ato não é inesperado, mas resultado de uma atmosfera de violência física e verbal direta. O embate corporal que culmina no assassinato do pai de sua filha com uma navalha não é nada discreto, escondido, silencioso.

São dois filmes que se organizam em torno da insatisfação de mulheres de meia-idade e que chegam à drástica solução do assassinato de seus parceiros sexuais para preservar a sua integridade pessoal e subjetiva. Filmes protagonizados por mulheres, realizados também por mulheres — essas últimas mais novas que suas protagonistas — e que rapidamente foram lidos como manifestos feministas. É verdade que para muitas dessa geração a máxima seja bela e cale a boca (roubando o título do filme de Delphine Seyrig realizado alguns anos depois), a compulsoriedade do trabalho doméstico e da maternidade, a exclusividade de espaços masculinos na política e nas artes e as inúmeras outras violências relacionadas à desigualdade de gênero se tornaram combustível para a produção artística.

Não só restrita aos “Don Corleones” de Francis Ford Coppola ou aos motoristas de táxi de Martin Scorsese, a Nova York da década de 1970 foi um epicentro na organização de mulheres e na exploração radical da performance. Cindy Sherman, Ana Mendieta, Hannah Wilke, Mierle Laderman Ukeles, Martha Rosler — cujo curta-metragem Semiotics of the Kitchen é um irmão de Jeanne Dielman realizado no mesmo ano —, Yvonne Rainer, Babete Mangoltte — também fotógrafa dos filmes de Akerman e Rainer — são apenas alguns nomes que trabalharam no mesmo período e na mesma cidade os sentidos e expectativas impostas aos corpos femininos na história da cultura patriarcal ocidental.

No Brasil, em um contexto de violência política direta, censura do pensamento e das artes, desde o Golpe de 1964, mas especialmente depois da promulgação do AI-5 em 1968, a exploração do corpo e da violência estava em voga nas mais diversas produções. É apenas em 1974 que o primeiro longa-metragem de ficção nacional no período moderno é dirigido por uma mulher: Os homens que eu tive (Teresa Trautman, 1974). O filme se estrutura ao redor da trajetória errática da personagem interpretada por Darlene Glória e de sua busca por viver uma vida guiada por seus próprios desejos. A distribuição do filme foi censurada logo após sua estreia, o que boicotou em larga medida a carreira da realizadora. Mesmo sendo um ponto fora da curva, a trajetória de Tereza Trautman não é isolada, pois podemos elencar outros trabalhos em vídeo do mesmo período de artistas como Letícia Parente, Anna Bella Geiger, Iole de Freitas, as performances e produções de Helena Ignez ao lado da Belair, entre outras1, que têm o corpo feminino, a sexualidade e sua presença no espaço público como pontos de partida para as poéticas pessoais.

Reduzir cada uma dessas obras, porém, ao tema, ou a um certo engajamento político, um ethos do período, desconsiderando as soluções formais e estéticas de cada artista é um erro em que não devemos incorrer2. Como muitas autoras que se debruçaram sobre o trabalho de Chantal Akerman sempre lembram, seus filmes frustram qualquer caixa ou rótulo que busquem o colocar. Enquadrá-lo apenas como ou cinema feminista, ou apenas como um cinema de vanguarda parece esquartejá-lo e retirar um bocado de sua força poética.

Da mesma maneira, reduzir a comparação entre Mar de rosas e Jeanne Dielman a seu enredo é pouco. Por mais tentadoras que sejam as simetrias (afinal as protagonistas interpretadas por Delphine Seyrig e Norma Bengell compartilham entre si além a idade3, os filhos na beira da adolescência4 e uma luta, de um lado silenciosa, de outra verbalizada, com as expectativas em torno do papel da mulher na sociedade), um ponto de encontro, talvez até mais forte que os temas da narrativa, seja uma pulsão antirrealista que acentua antes de tudo o caráter ficcional e formal do suporte cinematográfico.

No filme de Akerman, a fuga do realismo se dá por uma rigidez formal derivada da fascinação pelo cinema estrutural dos Estados Unidos. Segundo ela: “Eu acreditava que os filmes não poderiam ter música ou ser adaptados de obras literárias5“. Essa metodologia de planos estáveis, sem movimentação de câmera ou som extradiegético, sublinha a junção dos componentes que movimentam o filme: o corpo e a fala da protagonista. A previsibilidade dos planos e enquadramentos, aliada ao universo enfaticamente ritualizado das rotinas domésticas, acentua a consciência da performance sendo realizada: um roteiro que se apresenta como milimetricamente calculado, especialmente nos momentos de maior descontrole da protagonista (pode-se sublinhar o exemplo da tesoura disposta na cama discutido no primeiro parágrafo deste ensaio).

“Nos meus filmes, eu insisto sempre em ter corredores, portas e quartos. Sem eles eu não consigo trabalhar a encenação. As portas me ajudam a enquadrar as coisas, elas também me ajudam a trabalhar com o tempo6” diz Akerman. A atenção especial da diretora às locações se faz notar especialmente no plano final do longa-metragem, no qual os reflexos da rua adentram a sala de estar pela janela e refletem no rosto de Seyrig, como uma contaminação do mundo exterior dentro do ambiente doméstico. A luz produz um exemplo do balanço entre controle e descontrole único que marca o filme como um todo.

Se Jeanne Dielman poderia ser descrito (como sugere a pesquisadora Ivone Margulies7), como uma bomba relógio prestes a explodir, poderíamos descrever Mar de rosas como uma dispersão violenta dos estilhaços.

Se a performance de Seyrig é irrealista por seu excesso de contorno, Ana Carolina propõe para o seu filme uma personagem sem limite algum, a filha de Felicidade (Norma Bengell): Betinha (Cristina Pereira). É Betinha que é a porta de entrada para o road movie da realizadora brasileira urinando na beira de estrada, em um plano bastante fechado no qual a princípio só é possível ver suas sandálias brancas e sua urina caindo na terra. Marcando seu território, a adolescente assume aqui o motor do filme. Apesar de ser sua mãe que encarna os atos de violência contra os homens que cruzam o seu caminho, é Betinha quem mais perturba a ordem narrativa com sua displicência corporal (ela mesma sendo uma personagem sem destino, excessivamente repetitiva, mas que parece guiar o filme para uma estrada sem ponto de chegada. Sua performance encontra ecos com as atuações de Helena Ignez, Maria Gladys e Aparecida em Sem essa, Aranha.

Os filmes de estrada parecem sempre terem em si uma metáfora para o próprio fazer cinematográfico, ou pela película correndo pelo projetor (como busca explorar Corrida sem fim). O primeiro plano de Mar de rosas, logo antes da urina de Betinha, é uma estrada escura, com faróis altos e pouca visibilidade. Essa paisagem ampla contrasta com os enquadramentos bastante fechados de Ana Carolina. Apesar das personagens estarem sempre em movimento, há uma proximidade da câmera de modo que elas parecem sempre enclausuradas. Mesmo quando elas viajam por uma estrada longa, a sensação é de que sempre os limites do carro são mais importantes do que a linha do horizonte.

Trocando o carro por um trem ao final do filme (veículo ainda mais simbolicamente carregado para a história do cinema), Felicidade termina com a mão algemada ao punho do policial e empurrada por sua filha para fora da locomotiva na beira da estrada de terra. Sozinha no seu trem cinematográfico Cristina Pereira “dá uma banana” com os braços de frente para a câmera em um plano frontal, enquanto se afasta dentro do trem em direção ao ponto de fuga infinito.

1 Por que não incluir por exemplo a obra escrita de Clarice Lispector?

2 Mesmo quando os filmes desafiam a ordem vigente, as amarras da sociedade patriarcal são difíceis de desatar quando os responsáveis pelas produções são homens, fazendo com que filmes como Mar de rosas e Jeanne Dielman sejam lembrados por fatores externos à sua forma. Tomando como exemplo um filme que eu gosto: Uma mulher descasada (Paul Mazursky, 1978), é chocante e ridículo que a atriz de meia-idade escolhida seja Jill Clayburgh, de 34 anos. Norma Bengell e Delphine Seyrig têm quase dez anos a mais. (Ainda assim, talvez o primeiro filme a abordar centralmente a menopausa seja Privilege de Yvonne Rainer, 1990).

3 Em inúmeras entrevistas, Ana Carolina se irrita profundamente com perguntas que cercam o protagonismo feminino de seus filmes, reformulando que seus filmes não são sobre mulheres, mas sobre poder. Se por um lado a recorrência de protagonistas mulheres e questões de gênero permeiam a sua obra como um todo e parece ser de fato um tema relevante, por outro as entrevistadoras parecem pouco discutir sobre aspectos formais de seu cinema, sempre se voltando para dados biográficos e temáticos. Ver: “Minha Militância é no cinema: Entrevista com Ana Carolina”, por Michelle Sales e Irislane Mendes. Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/zanzala/article/view/38459/25341.

4 Citação retirada de SMALLWOOD, Christine. La Captive. Australia: Fireflies Pres, 2024. p.15.

5 “In all my films, I insist that there be hallways and doors and rooms. Without them I can’t work out the staging. Those doors help me frame things, and they also help me work with time”. Citação retirada de SMALLWOOD, Christine. La Captive. Australia: Fireflies Pres, 2024. p.16 .

6 MARGULIES, Ivone. Nothing Happens: Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday. Duke University Press, 1996, p. 5.

7 Apesar de a idade de Betinha ser um tanto misteriosa: seria ela uma adolescente infantilizada? Ou uma criança interpretada por uma atriz mais velha em um registro pouco realista?

Não reconciliados

(Sobre India Song e Memórias de um estrangulador de louras)

por Juliana Costa

Michael Lonsdale e Delphine Seyrig em India song (1977) de Marguerite Duras.

Inaugurando década, em 1970, logo depois de filmar Barão Olavo, o horrível (1970), Cuidado madame (1970) e A família do barulho (1970), Julio Bressane embarca para Londres fugindo da ditadura militar brasileira. Em 1971, com Guará Rodrigues, filma Memórias de um estrangulador de louras (1971). No coração do Império, Guará e Bressane passam os dias estrangulando louras pelas ruas, de todas as formas possíveis, sob todos os ângulos.

Em 1975, Marguerite Duras localiza seu sexto longa-metragem, India Song, no início da década de 1930, na Embaixada da França em Calcutá. Lá, Anne-Marie Stretter (Delphine Seyrig), esposa do embaixador francês na Índia, passa os dias rodeada pelos corpos dos seus amantes e pelos sons externos da pobreza da colônia inglesa, que só viria a se tornar independente em 1947.

O barato das listas cinéfilas, para além de sua dimensão lúdica, é colocar lado a lado filmes que dificilmente conversariam em outro ambiente. Apenas em uma lista dos melhores da década de 1970, poderíamos conceber uma aproximação entre India Song e Memórias de um estrangulador de louras em que o colonialismo europeu agonizante e a desforra do neocolonialismo cultural brasileiro sentam lado a lado para tomar um chá. Em um exercício de interação improvável, não é difícil imaginar Guará, tremendo de prazer e angústia, invadindo a embaixada mausoléu de Marguerite Duras, e Delphine Seyrig sucumbindo com o pescoço entre seus dedos, enquanto “India Song” roda na vitrola.

Os fantasmas do colonialismo

Assombrados pelos fantasmas do colonialismo, India Song e Memórias de um estrangulador de louras vão estabelecer relações opostas com o tempo. Enquanto a câmera flutuante de quadro aberto de Duras inscreve seus personagens na eternidade, Bressane filma a urgência e o ímpeto de Guará em cortes secos e decupagem brusca. Seyrig sempre esteve observando pela janela da embaixada e sempre estará, já é um fantasma do colonialismo. Guará está em Londres não se sabe até quando, e agarra o tempo com as mãos como envolve o pescoço das louras.

Sempre bom lembrar que o disparo vem da câmera e da arma. Contra quem ela, câmera e arma, estão empunhadas? E quem aperta o gatilho? Duras aponta sua câmera para os fantasmas coloniais, enquanto as vozes exteriores narram seu fenecimento entediado; Bressane dispara contra as louras inglesas, as joias da coroa. Ao se depararem com as louras intermináveis de Londres, Bressane e Guará matam uma a uma. Mas elas não morrem nunca, continuam voltando e voltando, são como as cabeças da hidra, você mata uma loira e vem cinco. E são sempre as mesmas – talvez Bressane e Guará não tivessem tantas amigas louras para fazer tantos papéis de vítimas, ou talvez esses fantasmas insepultos voltem sempre para atormentar as almas ansiosas.

Assim como os fantasmas amantes de Seyrig. Todos iguais: loiros, altos, magros e silenciosos. Fantasmas vestidos de linho e cetim que não cessam de tirá-la para dançar. O único personagem que destoa desse tableau vivant (nem tão vivant assim) é o atordoado vice-cônsul (Michael Lonsdale), que, espremido no seu terno branco, vomita todo o desespero velado pelas paredes da mansão: “Depois da viagem às Ilhas ele enlouqueceu.”, dizem as vozes das ruas.

Os gritos de Lonsdale são o único som que sai da boca dos personagens de Duras. A dissociação entre som e imagem em India Song estabelece a suspensão temporal da narrativa. As vozes que narram e comentam parecem estar vendo um filme que se desenrola sem sobressaltos. A trilha nauseabunda que se repete em diversos ritmos e arranjos dispõe a circularidade do tempo e do espaço que aqueles personagens habitam. Tudo parece acontecer em um eterno passado. Os espelhos multiplicam os fantasmas, que dançam em direção a uma morte que já aconteceu: “Que tez tão branca!”, “Como são brancas as mulheres daqui!”, “Durante oito meses, só saem ao anoitecer…”, “Fogem do sol.”, “ Ela parece prisioneira de uma espécie de sofrimento.”, “Ninguém sabe bem o que acontece… por detrás desses muros.”, sussurram vozes femininas diante da imagem de Seyrig.

Já em Memórias de um estrangulador de louras a falta de som diegético e as músicas incidentais, trilhas de suspense e de terror, parecem localizar as ações de Guará em um presente constante. É agora que Guará estrangula, e agora, e agora. Cada morte acontece no instante em que a vemos. A urgência de Bressane e de Guará não deixa tempo para que a swinging London sucumba de modo lento. Seus fantasmas loiros e modernos devem cair a seus pés no instante de um flerte rápido.

O cheiro do amor e da morte

As imagens das ruas de Londres, da ordem e da civilização, se alternam às do quartinho em que Guará dorme, caga e toma café. Os planos fechados no apartamento e no rosto de Guará contrastam com os planos abertos onde as mortes acontecem à luz do dia. A morte em Memórias de um estrangulador de louras é vibrante, colorida, espetacular. O cemitério inglês está exposto, o cheiro da morte está nas ruas.

Em Calcutá, as salas vazias e escuras ocupam todo o quadro. Em detalhe, as roupas jogadas, as texturas dos tecidos fúnebres, as flores murchas: “Há um odor de flor…”, “A lepra”. “E este rumor?”, “O Ganges.”. A pedinte se matou nas águas do delta. Os rumores do Ganges e a música nauseabunda embalam os corpos suados e insones. O calor, a lepra, o Ganges… as palavras se repetem para confirmar o mal-estar colonial: “Esse cheiro de morte”, “Incenso”.

Em Duras, a morte é sensual, lenta e lânguida. Em Memórias, é sexual, apressada e frenética. A morte sugerida e a morte explícita. O erotismo e a pornografia.

O calor insuportável da Índia não deixa aqueles corpos se amarem. Ou seria o bombardeio em Xangai? Ou as vozes do Ganges? “Ela não se aclimatou.” Se na colônia o amor é impossível, na metrópole ele se materializa na urgência da apropriação. Ter em mãos a câmera, as mãos como arma, disparar contra os fantasmas londrinos é o amor possível para esta dupla transatlântica. Guará amou em Londres. Seu amor é expresso na paixão com que Bressane o filmou submetendo a metrópole as suas mãos. Cada plano um júbilo secreto, cada quadro um prazer inconfesso.

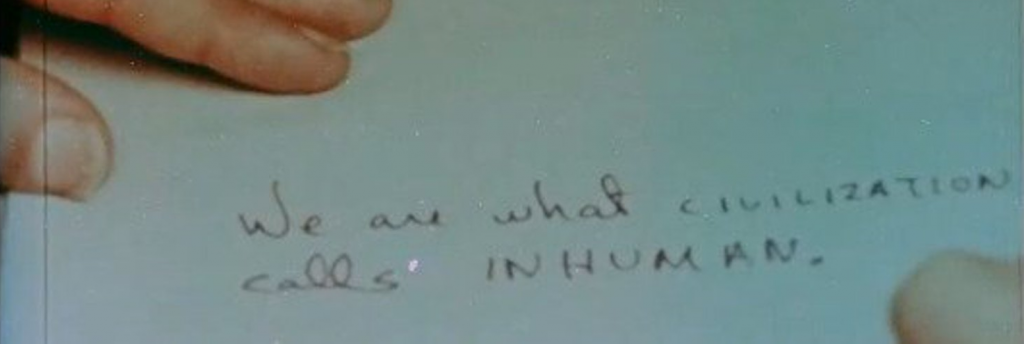

Voltemos à imagem inicial que abriu este texto: Guará em transe invadindo a embaixada francesa e estrangulando Seyrig até a morte. O amor possível entre os irreconciliáveis. Seria um final excitante para a nauseada esposa do embaixador e a consagração de Guará como herói do terceiro mundo: “Nós somos o que a civilização chama de inumano”.

Guará Rodrigues em Memórias de um estrangulador de louras (1971) de Julio Bressane.

Rei do espaço infinito

(sobre Halloween)

por Diogo Serafim

Jamie Lee Curtis em Halloween – A noite do terror (1978) de John Carpenter.

Halloween abre com a célebre sequência de um assassinato filmado em primeira pessoa em qual uma criança esfaqueia a sua irmã mais velha, um longo take que progressivamente converte o espectador de voyeur em assassino. A cena termina com um impressionante plano de grua do jovem com a faca ensanguentada na mão, os olhos perdidos denunciando uma certa incompreensão do ato cometido, a casa ominosamente surgindo atrás dele como uma espécie de testemunha silenciosa do crime.

Pouco tempo depois desse início siderante, temos a apresentação da cidade de interior norte americana em que o filme se passa, com a personagem de Jamie Lee Curtis, que atravessa os pacatos subúrbios onde mora, a caminho da escola. Carpenter opta por longos travelings laterais com muito ar em torno da jovem atriz, esse espaço morto dando uma sensação de segurança com os limites do plano, deixando pouco espaço para o mal do extracampo se aproximar da personagem, sentimento que é intensificado pela proporção de tela em 1:2,35.

A cena termina com a refutação concreta dessa sensação: o vilão se espreita na extremidade inferior direita do plano, com a sua respiração pesada invadindo a ambiência sonora do filme. A partir desse momento, o contorno da tela é irremediavelmente assombrado pela sua presença, até que aos poucos o assassino se torna onipresente, inclusive no espaço neutro do filme. A arquitetura da cidade, com a casa em ruínas encarando ameaçadoramente as ruas varridas pelas folhas secas do fim de outono, logo se torna uma extensão do assassino, uma espécie de incarnação no espaço da maldade.

A proposta de Halloween é precisamente essa: o exercício formal do filme progressivamente subjetiva o espaço fílmico com uma ideia de Mal ontológico, onipresente, que vai contaminando a matéria do filme até substituir o espaço neutro do mundo por um espaço de perigo iminente. Movimento que acaba tornando a realidade indissociável das imagens e sons do filme, criando uma única e mesma realidade com duas faces, combinadas na obra. Após assisti-lo, sempre passo o dia com medo de tornar o rosto, com a sensação de que alguém pode estar esperando logo atrás da porta.

Essa transposição material se torna ainda mais impactante graças ao quão vividamente o pacato universo de subúrbio norte americano é retratado, a cidade pequena e sua população apreendidas através de longos planos que pairam frequentemente por alguns segundos suplementares antes de cortar, acompanhando os gestos dos seus personagens com muita atenção e até um certo afeto, abordagem hawksiana característica de Carpenter que permite à existência desses personagens adquirir um peso dramático que não é muito característico em slashers do gênero.

Muito se comenta do virtuosismo estético do filme, onde as composições de Carpenter são incorporadas narrativamente com uma coerência tonal e estrutural espetacular, mas nada disso seria possível sem o trabalho absolutamente primoroso de iluminação do Dean Cundey, balanceando a primeira metade do filme com uma leve subexposição priorizando a backlight e o trabalho de perspectiva e contrastes no fim do filme, em que os cinzas e as zonas escuras dos planos definem boa parte da tensão de cada sequência.

O massacre da serra elétrica: formas de sujar

por Leonardo Amorim

Edwin Neal e Marilyn Burns em O massacre da serra elétrica (1974) de Tobe Hooper

Quando Linda Williams¹ conceituou os chamados “gêneros do corpo” ela costurou uma união entre o melodrama, o terror e o pornô por serem tipos de filmes que prezam pelas reações físicas em seu público. São obras que se constroem de maneira expressiva, com códigos específicos de cada um deles, para alcançar as lágrimas, o grito e o gozo. Não é uma coincidência que sejam, também, marginalizados enquanto formas menores diante dos dramas “sérios” e intelectuais. Em um mundo que tanto preza pela razão, por um polimento engrandecedor, qualquer relação com a carne será vista como suja, menor, ainda que, para qualquer pessoa que esteja prestando realmente atenção, mente e corpo sejam indissociáveis.

Hoje, em busca da validação para o cinema de terror, existem discussões sobre o “pós horror”, obras que se colocam em uma posição mais “refinada”. Filmes que se declaram “de gênero” até certo ponto para que ainda possam ser percebidos como conscientes, apropriados, dignos de serem exibidos em grandes festivais e vistos por qualquer um que gosta de “cinema de verdade”. São filmes que apostam em simbolismos e metáforas para lidar com traumas, com construções que justifiquem o gênero, que falam diretamente sobre alguma questão. Isso remete diretamente ao ensaio de 1966 de Susan Sontag, Contra a interpretação: “Numa cultura cujo dilema clássico já é a hipertrofia do intelecto em detrimento da energia e da capacidade sensual, a interpretação é a vingança do intelecto contra a arte.”² E o problema não está em tecer paralelos e ideias a partir do que a obra apresenta, mas em como essa determinada forma de olhar realiza a desimplicação do corpo do público e do filme. Uma ultrarracionalização que impermeabiliza, isola não só o espectador e sua moral, mas também regula os sons e as imagens do filme em relação ao mundo.

Mas o que fazer com os filmes que vieram antes e não puderam se atualizar, os que se construíram com algum nível de incoerência? Como resguardar sua memória? A maneira que tende a ser escolhida é encontrar neles um discurso direto, político, que justifique suas qualidades, sua existência. Então O massacre da serra elétrica se torna desde um filme sobre uma doente família tradicional americana (e reflexo do país) até uma crítica à indústria da carne, um manifesto contra a Guerra do Vietnã (ou qualquer outra). E não estou dizendo que essas interpretações não têm base, ou que isso não esteja também no filme, mas que há mais que isso, do que um “Nós vs. Eles”. Na busca por essa construção de um discurso puro e limpo, na busca pelo que é uma posição moralmente certa, perde-se a complexidade, a carne e a sujeira do filme. Porque é nessas entranhas que se escondem suas principais potências: seus riscos, a possibilidade do erro.

O filme de Tobe Hooper sua e fede por todos os poros, por todos os espaços entre um plano e outro. A imagem distorce no calor, começando com uma carcaça que encara a câmera, abraçada em uma lápide cercada pelo laranja do árido Texas. Um furgão cruza essa paisagem. Acompanhamos um grupo de jovens formados por amigos e dois irmãos, Sally e Franklin, que retornam para a casa em que cresceram. O local da infância, esse mundo ideal, é desfigurado no pesadelo do presente, do tempo que passou com a intensidade de um cadáver que apodrece. O bem estar social de décadas anteriores está em falência, tanto pela eterna crise econômica quanto pela guerra. As pessoas estão com fome, suas casas não têm mais cercas brancas e gramas verdes. Tudo é seco, quente. Até os mortos têm mais a oferecer, por isso mesmo os dois irmãos decidem retornar para o lugar da infância. Querem garantir que o túmulo de seu avô não foi profanado. Uma jornada que preza pela conservação e imutabilidade das coisas.

Após garantir a segurança do túmulo de seu avô, Sally e os jovens pegam a estrada. No caminho para a propriedade de seu pai, encontram um homem solitário, estranho, mas decidem dar carona a ele. Acontece que ele trabalha matando gado, algo que tanto interessa a Franklin, que pergunta mais sobre o assunto. Discutem a melhor maneira de matar antes do estranho tomar a faca de Franklin. Uma tensão se constrói e se encerra nele mesmo: é a sua própria mão que corta, sangra, o que não deixa de ser um ataque a quem assiste. A situação escala após ele atear fogo na foto que tentou vender a Franklin e o estranho é expulso do veículo. Mais cedo, o radialista havia dito que a polícia acredita que os responsáveis pela profanação dos túmulos são de fora do estado. Eles não seriam daqui, certo? Quem profana a própria terra, seu próprio vizinho? Nesse jogo de culpa, nessa escolha de alvo, há uma dinâmica entre o local e o estrangeiro que busca fugir do fato que os terroristas são domésticos, o mal vive aqui. Os moradores da própria terra são transfigurados em horror, são as vítimas de um sistema e o próprio sistema. O Outro que é também Eu, o pesadelo que faz tanto parte da identidade americana quanto o sonho.

Ao chegar na casa da família, Sally fala de suas memórias da infância com seus amigos, do papel de parede, do que havia nos quartos, como se estivesse em um drama burguês qualquer. Exploram a casa e na escuridão ela se torna um labirinto. A câmera se movimenta de uma personagem para outra e as filma através de brechas, janelas, distante. Alterna entre estar junto e estar à espreita. Uma fluidez entre a troca de planos que não está distante de movimentos do cinema moderno, como em Sganzerla e Godard. Essa aproximação se dá especialmente pela situação de precariedade financeira que Tobe Hooper se encontrava durante a produção. Isso não quer dizer que ela é imperativa para uma boa obra, ou que filmes com estruturas financeiras ideais sejam ruins, mas é no inalcançável da transparência que advém do capital que novas maneiras de lidar com a imagem surgem. É nessa situação em que a inventividade se prolifera, como uma infestação.

Franklin foi deixado de fora do momento íntimo, não pôde falar também de sua infância. Sua cadeira de rodas o impede de se movimentar plenamente, então não consegue acompanhar os outros. Ele escuta o eco de seus risos, das conversas, do divertimento. Vê-se alienado de tudo isso. Fica frustrado e triste simultaneamente. Não é tratado de forma tão diferente do estranho na estrada. É depois de dar as direções para o casal que quer transar que ele percebe que a casa foi profanada. Ossos de animais e penas pelo chão, amarrados acima dele. A câmera está hipnotizada por essas peças e o peso do presságio que trazem. Rituais que são filmados como se invadissem pelas brechas da casa que é o filme, mas é aqui o ponto de virada. Para Franklin e para o espectador, essas ossadas invadem a sua casa de infância, mas muito tempo já passou, e é possível dizer que são, na verdade, ele e os amigos que estão fora do lugar. Como diria Anne Carson, a sujeira “é a matéria que atravessou um limite que não devia ter atravessado. Ela confunde as categorias e mistura as formas.”³

O casal apaixonado que queria transar no rio descobre que ele secou, como tudo ao redor. Eles se veem atraídos pela casa ao lado, com seu belo campo de girassóis. Vão juntos sujando a paisagem com seus corpos. Chegam na entrada e, ainda que a mulher esteja contrariada, o homem decide entrar. Procura por alguém e vai até os crânios de animais que decoram a parede vermelha. É aí que ele leva uma martelada na cabeça, bruta, rápida, debate-se no chão como um boi qualquer. Tal como a vida, o prolongamento não está na morte, mas no caminho até ela. É logo após essa intensa cena que temos a sofisticação do traveling em contraplongée que acompanha a personagem de shorts vermelhos. Ela sai do balanço e se aproxima da casa, e graças ao ângulo da câmera é como se dois monumentos fossem se chocar. É assim que se iniciam as mortes do resto de todo o filme, que o espectador se vê na posição do sádico, cúmplice. Quando entra na casa, ela se vê em meio a penas, ossos, dentes. A câmera passeia por tudo de forma rápida e atenta, dilatando o tempo do medo da personagem, mas apresenta a consistência do lugar e a separação em relação a ela, que é o corpo estranho na casa. Ao mesmo tempo que esses dentes e ossos também estão nela, dentro dela, e após Leatherface matá-la estarão fora. Só então ela deixará de ser a sujeira nesse lugar.

Durante a noite, só restaram os irmãos. Estão sozinhos e precisam encontrar os outros, então Sally arrasta a cadeira de rodas de Franklin pela escuridão e pelos galhos com uma lanterna. Quando Leatherface encontra os dois, é sendo iluminado pela lanterna e matando Franklin. É aí que Sally inicia a mais longa perseguição do filme. Leatherface e sua motosserra atrás dela, o barulho dos gritos dela e da ferramenta competem cruzando a noite. As paisagens em planos abertos, com eles vindo de longe e aproximando da câmera, apenas com alguns poucos pontos de luz de vez em quando, criam uma dilatação temporal que faz a imagem ser sobre esse tempo, essa corrida, esse som, antes de alguma informação. É o momento de conexão mais intenso com Sally, uma vulnerabilidade extrema que imageticamente repete um jogo de composições de quanto recontava memórias na casa em que cresceu, com essas brechas iluminadas, porém agora não há tempo para falar da infância, apenas gritar e se empurrar em galhos até chegar na mesma casa que seus amigos morreram. Entretanto, Sally não é como os outros. Lá ela está pronta, ágil. Ainda que Leatherface esteja perto, ela fecha as portas e até se joga da janela. Como se ela fosse se afeiçoando com o lugar, com as coisas, mas não com as pessoas. Ela só é capturada por confiar no homem do posto de gasolina, por achar que nele não havia o mal que conheceu em outros.

Após a captura, Sally está amarrada na mesa do jantar em família. Cercada pelo estranho da estrada, pelo dono do posto, por Leatherface, pelo velho patriarca, assim como por todo tipo de viscosidades e carnes humanas e não-humanas. Ela grita em terror, com uma alternância de planos entre o que ela vê e seu rosto, seu olho verde em plano detalhe. Durante um breve momento esse olho é o único que existe e todo o mundo reside dentro dele, o do filme e o do espectador. Então o que implica seu choro? Um mundo que destrói a si mesmo, que corta o próprio braço, que lança o corpo pela janela, por seus reflexos, que é tudo que pode ser quebrado, atingido. A mesma violência que se coloca no Outro, no estrangeiro, no estranho, está dentro dela, está no Eu. Sally só sobrevive porque dentro dela há também terror. Ela altera o jogo do sadismo e do masoquismo porque levou o público consigo em sua Via Crucis, sofrer com ela é bom e perseverar se torna tão violento quanto uma marretada. Sofisticação e brutalidade, corpo e mente.

Em O massacre da serra elétrica vemos nas nuances de diversos polos o equilíbrio de uma erótica em que tudo se entrelaça, mistura, suja, até estar em seu devido lugar para ser abalado de novo. É isso que o diferencia de tantos filmes realizados hoje com as adequações infinitas do mercado. Com as posições morais bem estabelecidas e seguras, que cada vez mais mergulham na busca por atender demandas de cada nicho, de gerar produtos audiovisuais que se constroem da mesma maneira, com o mesmo ritmo de cortes e tratamento de cor, para reafirmar o conforto do público que assiste algo sempre familiar. Imagens que não são imagens, mas figurações do que acontece na história. Filmes em que o corpo não está pra jogo, não o de seus realizadores e por consequência não o do público.

A dança com a motosserra no fim não é um movimento novo. Ele vem acontecendo por toda a duração do filme. É o ranger da voz grave no relato jornalístico inicial, a tensão entre as personagens, suas provocações. Os cortes rápidos entre detalhes mórbidos do espaço e planos gerais, o filme que foi construído e destruído. Não há imagem ou local que essa câmera não poderia estar, não há nada que ela filme que não possa ser vitimado, ou violento. Por isso Leatherface se torna não só o próprio filme, mas uma forma de fazer cinema. Em uma antropofagia generalizada: é o cinema subdesenvolvido, terceiro-mundista, revoltado. É o pós-guerra das novas ondas da Europa e da América Latina, tanto Sganzerla quanto Godard: distante das condições materiais necessárias, há de se escrotizar. Encontrar no inalcançável da transparência seus alvos, sua presa. Isso não tem como ser bonito ou pacífico: é a violência do impróprio, inapropriável. Não dá pra pegar só um pedaço quando a carcaça vem inteira.

1 Do artigo “Film Bodies: Gender, Genre, and Excess”.

2 Do ensaio “Contra a interpretação”, do livro Contra a interpretação: e outros ensaios.

3 Do ensaio “Desejo e sujeira: ensaio sobre a fenomenologia da poluição feminina na Antiguidade”, do livro Sobre aquilo em que eu mais penso.

Corrida sem fim

por Anita Gonçalves

Dennis Wilson, Laurie Bird e James Taylor em Corrida sem fim (1971) de Monte Hellman

Corrida sem fim (Two-Lane Blacktop, 1971) é um filme sobre velocidade. Foi o que Monte Hellman disse a Kent Jones, quando, nos anos 90, o crítico lhe entrevistou pelo telefone1. É um filme que se constrói através do contato com as paisagens pelas quais as personagens penetram e circulam com seus carros: um Chevrolet 1955 (‘55 Chevy), conduzido por James Taylor, o “motorista”, e cuja manutenção é garantida por Dennis Wilson, baterista do grupo The Beach Boys, que interpreta o “mecânico”; e um Pontiac GTO de última linha, dirigido por Warren Oates, personagem que carrega uma agonia disfarçada e uma solidão triste expressas em suas mentiras, mas também em seu carro e em seus dentes sorridentes, ambos amarelos e brilhantes. Laurie Bird é a menina nômade: ela parece não querer se fixar, mas, ao mesmo tempo, não partilha da obsessão por automóveis e tampouco detém as habilidades da direção. Assim, vagueia pelos lugares dependendo de terceiros, sempre no banco traseiro ou do carona. Sobre essas quatro figuras, não sabemos quase nada: não possuem passado e nem futuro, mas orbitam, indefinidas, no eterno presente das paisagens e da geografia dos Estados Unidos do começo dos anos 70.

Estamos diante de um processo de desfamiliarização, estruturado na desconstrução de algumas premissas, tonalidades e ritmos iniciais, o que rompe com as expectativas e promessas do típico road movie. A corrida — uma aposta de carros até a costa leste dos Estados Unidos, atravessando diversas cidades e estados — vai perdendo a centralidade, e variados elementos visuais irrompem em cena e desvirtuam o suposto foco do filme. Estruturas, detalhes, objetos e marcas que compõem as paisagens, como pilastras, placas, outdoors, vegetações, fachadas e capôs de carros, intermediam os diálogos e os olhares entre as personagens e circundam os planos onde a suposta ação principal da corrida — cada vez mais dispersa e difusa — se desenrola. O abastecimento em postos de gasolina, as trocas de pneus, a manutenção das máquinas, as falhas nos motores, o descanso dos motoristas e dos carros, as pausas para alimentação, a coca cola à beira da estrada: todos esses momentos e elementos que intercalam a própria corrida nos direcionam ao funcionamento e à mecânica dos automóveis, às engrenagens e ao combustível que a viabilizam e a margeiam. E, mais importante, esses momentos intermediários traduzem-se em momentos de ócio, de descanso, de silêncio, de escuta, de música: Bird cantarola “Satisfaction” e passa tempo na máquina de pinball; Taylor, apesar do seu laconismo, fala sobre a vida trágica e breve das cigarras e entedia a menina; Wilson faz o diagnóstico das máquinas e as repara; Oates inventa histórias e sonha, desesperançoso, com o futuro impossível da aterrissagem. Sob aquilo que Marcelo Miranda chamou de “dramaturgia da espera”2, o road movie de Hellman caracteriza-se pela deficiência de adrenalina: é mais pautado pelas pausas e estagnações de seus personagens que pela aceleração dos carros, apesar do barulho dos motores serem constantes e audíveis, atravessados e entremeados por outros sons que compõem e complexificam as paisagens.

Além disso, as escolhas de escalação dos atores também contribuem a essa desfamiliarização: dois músicos, celebridades propriamente ditas, James Taylor e Dennis Wilson são deslocados de suas posições originais. Não são atores profissionais, mas rostos conhecidos que encarnam personagens anônimos, sem âmago e sem extravagâncias de caráter e de caracterização. A expressividade reside toda no olhar, nas sobrancelhas, nos cabelos e nos gestos, isto é, na superfície estampada materialmente nas imagens do mundo. Nesse sentido, são figuras de aparência familiar, mas cujas histórias pessoais e motivações prévias são opacas, enigmáticas e até irrelevantes. São figuras semelhantes entre si, mas muito distintas nos detalhes. Às vezes, são filmados quase como animais — Dennis Wilson, um cachorro; James Taylor, um falcão? — mas, em vez de um instinto selvagem, “é a compulsão misteriosa que conduz a ação” (It’s that mysterious compulsion that drives the action). Essa frase, que Kent Jones atribui a O tiro certo (The Shooting, 1966), parece valer para toda filmografia de Hellman.

Com isso, a desfamiliarização aparenta querer atingir os espectadores, que reconhecerão certos elementos visuais presentes no filme, em um primeiro momento, para, em seguida, conforme o filme decorre, adentrarem num estado cada vez mais hipnótico e enevoado de estranhamento. O arranjo entre atores (e espaços) conhecidos e concretos e personagens anônimos e impenetráveis dão lugar à divagação, a um certo devaneio anuviado que se alimenta por uma recordação vaga, imprecisa, sonolenta acerca daquela realidade mundana, extremamente frontal e material. Nesse sentido, é curioso descobrir, por meio do artigo de Jones, que a própria escalação de James Taylor parece ter partido do encontro de Hellman com sua imagem estampada em um outdoor qualquer. Assim, mesmo antes de estrelar Corrida sem fim, para além de suas canções populares no meio cultural e artístico da época, a figura do cantor-compositor já perambulava pelas cidades e paisagens estadunidenses — e, com isso, é possível dizer que seu semblante, sua aparência física, já passeava pelo imaginário de muitas pessoas, de transeuntes a espectadores.

Em entrevista a Michel Ciment, Hellman se autointitula um pintor de paisagens, mas enfatiza que não está interessado apenas no aspecto da beleza. Também afirma nunca usar um cenário, um espaço, fora de seu contexto geográfico. Hellman abre frontalmente o filme ao descontrole originado pelo ritmo próprio do mundo diário situado e pautado por geografias específicas, de subúrbios a zonas rurais, sendo raros os planos fechados que enfocam única e exclusivamente as personagens “principais”. Um dos aspectos fundamentais do filme é a relação estabelecida entre elas e as locações, a partir da dinâmica que se institui entre o movimento, o mundo material e a paisagem. Mesmo nos planos mais fechados, geralmente executados no interior dos automóveis, Hellman, filmando de dentro (do carro) para fora, captura a essência do tipo de movimento que conforma seu filme: ainda que estejam em carros velozes, as personagens aparentam imóveis, enquanto as paisagens externas, circunscritas e emolduradas pelos limites das janelas, se alteram e se movimentam com fluidez, como se fossem filmes projetados que correm dentro de telas, que transcorrem diante de nossos olhos. Portanto, a noção de paisagem aqui trabalhada recusa seu aspecto estanque, fixo, rígido — pictórico ou fotográfico — e postula, pelo contrário, seu caráter dinâmico, intrínseco ao movimento ininterrupto do mundo e da matéria, invertendo a lógica tradicional da paisagem enquanto beleza natural imobilizada em um quadro — ou então, na qualidade de um mero palco para as ações e relações humanas. Nessas paisagens, enquanto as personagens circulam e competem num movimento estável pelas estradas, entram e saem pessoas e automóveis, a brisa sopra, o tempo corre, os dias passam: a cidade acorda pela manhã, a luz da tarde preenche suavemente os campos abertos e, à noite, nos momentos de chuva, enquanto os carros movem-se em órbita, a água escorre sem parar, embaçando os vidros das janelas que intermediam o olhar da câmera e das personagens sobre as paisagens. Assim, as formas do mundo tornam-se, muitas vezes, nebulosas e indefinidas, mesmo que os faróis irradiantes dos carros, das sirenes policiais e dos semáforos estourem sobre as imagens. Ademais, as múltiplas paradas na beira de estrada não influenciam nesse ritmo do mundo: a Terra continua a girar em seu próprio eixo e em torno do Sol.

Por outro lado, existem planos em que a paisagem é enquadrada pela câmera fixa — remetendo à representação pictórica, mas mais ainda à perspectiva da paisagem como recorte material e geográfico do mundo —, enquanto as personagens e seus carros se movimentam em seu interior, surgindo ou dissipando-se no quadro. O encontro entre as paisagens fixas e os corpos e carros dinâmicos acaba por alçar um suposto contraste no interior dos planos, em que a rigidez encontra o anseio e a pulsão pelo movimento; em que carros desaparecem na própria fumaça branca, densa e cerrada que liberam. Assim, é como se as personagens, extremamente arraigadas à materialidade, se mesclassem à paisagem, como se quisessem — sobretudo Taylor, como disserta Jones — perder os contornos humanos, tornar-se feixes imprecisos ou figuras desmarginalizadas através do movimento e da alta velocidade, o que está em sincronia com a própria indefinição fruto da simplicidade minimalista, da preponderância do presente e da escassez de informações acerca das personagens. De certo modo, isso pode ser traduzido no sonho impossível de transformar-se em máquina, em carro, em abstração, em borrão. Em contrapartida, é como se as personagens só existissem (e só pudessem existir) no presente e no espaço real das estradas e beiras de estradas estadunidenses: é como se o mundo estivesse condensado todo ali, como se não houvesse nada para além do que se faz concreto nas imagens. Mesmo a forte presença visual de James Taylor reitera isso: suas feições e sua expressão tenaz, embora diante da velocidade, apresentam uma rigidez impassível, desafiando elas mesmas o desejo errante de se perder e de desaparecer na paisagem.

Nesse sentido, existe uma estabilidade, uma lógica cotidiana, que estrutura o ritmo do filme e da corrida — cada vez mais intermediada pelas pausas em cafés, postos de gasolinas e lojas de conveniência; pausas que vão tomando o lugar da aceleração, gradativamente apaziguando os conflitos e dissipando a sede de competição. Esse modus operandi se assemelha àquele que determina o tom e as dinâmicas dramáticas de Faixa vermelha 7000 (Red Line 7000, 1965), de Howard Hawks. Para além das diversas associações e relações que podem ser tecidas entre os dois diretores, ambos os filmes correm sob velocidade constante: estão estruturados no movimento intermitente e na estabilidade enquanto norma, e são caracterizados pelo cotidiano da corrida e por um cosmo fechado em si mesmo, sustentado na materialidade mundana. Contudo, as dinâmicas que preponderam no filme de Hellman arquitetam um ritmo ainda mais rotineiro e uma uniformidade ainda mais lenta, reforçados pelo fator da inconclusão como elemento definidor dos rumos.

Corrida sem fim está estruturado por esse movimento permanente, cíclico, ininterrupto, estável, tedioso, mas também vital. Pelo contraste entre mobilidade e estabilidade, a sensação que fica é a de que, na verdade, o movimento das personagens e dos carros nas estradas está subjugado à cadência do mundo, impelido pela própria rotação e translação da Terra. A alta velocidade dos carros sofre como que de uma lentidão, uma inércia, quando diante desses ritmos mais amplos; ao mesmo tempo que, submetidos os automóveis e as personagens a eles, as linhas retas que demarcam as pistas das autoestradas parecem transformar-se em ciclos elípticos, emulando o movimento do mundo: como se os carros orbitassem em torno do Sol e as personagem girassem sempre em torno do seu próprio eixo. Eternamente, a paisagem muda: após a manhã, vem a tarde, que antecede a noite. Assim, nesse cinema excessivamente materialista, a obsessão pela velocidade não passaria, então, de uma tentativa frustrada de superar esse movimento, de ultrapassá-lo e vencê-lo. No fim das contas, assistir a Corrida sem fim se assemelha à experiência de dormir em um carro em movimento, assim como faz Laurie Bird enquanto Warren Oates admite, ao mesmo tempo escondendo e confessando sua solidão: if i’m not grounded pretty soon, i’m gonna go into orbit (“se eu não me fixar logo, vou entrar em órbita”).

Aparentemente cansada das dinâmicas envolvendo aqueles carros e aqueles homens, a menina — que antes queixava-se do lugar que lhe foi atribuído, sempre no banco traseiro ou do carona — abandona os três companheiros e, sem dizer nenhuma palavra, sobe na garupa de uma moto, deixa para trás os seus pertences e desaparece do quadro, acompanhada de um rapaz qualquer com o qual trocara, minutos antes, apenas alguns olhares na loja de conveniência. Apesar disso, o fluxo contínuo e orbitante perdura: Oates, movido por mágoas, segue contando mentiras e exibindo-se por conquistas imaginárias a seus caronas, enquanto Taylor parte para uma nova competição.

Nesse sentido, fica claro que o estado permanente “de passagem” é o único estado existencial possível neste mundo que condensa todo o planeta Terra nas estradas dos Estados Unidos. No momento final, enigmático e experimental, uma nova corrida se inicia, dessa vez em meio a um completo silêncio — e tudo aquilo que constitui o filme vai entrando em colapso. A imagem vai aos poucos se desacelerando pela diminuição sucessiva dos fotogramas, enquanto o som do motor, por alguns segundos extraordinários, inaudível, aumenta progressivamente, até que, ao passo que os motores berram, a imagem congela em um fotograma e a película queima, como se o filme houvesse travado acidentalmente em meio à projeção. Mesmo com o congelamento do movimento no interior do plano, com o interrompimento abrupto do filme pela simulação da danificação do suporte num suposto incidente de projeção, o barulho dos motores denotam que a corrida, permeada e sustentada por uma estabilidade cotidiana, não cessa; que não há escapatória e nem futuro diante do movimento orbitante. Em outras palavras, é preciso que o filme seja interrompido, destruído materialmente, para que a corrida termine e para que nós, espectadores, sejamos liberados do estado de devaneio e hipnose a que Hellman nos conduz.

1 JONES, Kent. “The Cylinders Were Whispering My Name”: The Films of Monte Hellman. In: ELSAESSER, Thomas; KING, Noel; HORWATH, Alexander. (Eds.). The Last Great American Picture Show: New Hollywood Cinema in the 1970s. Amsterdam University Press, 2004.

2 http://revistacinetica.com.br/home/dramaturgia-da-espera.

O oxímoro dos fantasmas esfomeados: entre o deboche e o desespero

(Sobre Sem essa, Aranha)

por Diogo Serafim

O cinema de Rogério Sganzerla sempre foi arquitetado por um sentimento de urgência. Como se a realidade retratada tivesse uma dedicação crua, inabalável ao instante filmado no seu estado bruto, quase como se não houvesse uma câmera a separar o espectador da ação. O próprio diretor dizia ser inteiramente dedicado à síntese, e não ao aparato: uma síntese não através da forma, mas da matéria, não através do dispositivo, mas da mise en scène, não através do artifício, mas do espontâneo. Uma síntese que vem da relação direta entre a realidade do mundo e as referências cinéfilas do diretor como Godard, Welles, Hawks e especialmente Mizoguchi.

Algo interessante no cinema de Mizoguchi é que nunca sabemos qual plano vai seguir o que estamos a ver. Se geralmente na maioria dos filmes de autores nós cinéfilos nos acostumamos a antecipar certos contraplanos, certos movimentos de câmera, certos dissolves, fades e outros truques de montagem, em Mizoguchi essa forma permanece sempre impenetrável. Essa imprevisibilidade está presente da sua própria maneira em Sem essa, Aranha, obra-prima de Sganzerla e um dos filmes mais fulgurantes e abrasivos já feitos, que poderia ser descrito como “Mizoguchi transposto para uma chanchada apoplética regida pelo sistema da fome”. Mesmo tendo-o revisitado inúmeras vezes ao logo dos anos, o filme sempre parece encontrar espaço para surpresas e desdobramentos inesperados graças à liberdade expansiva dos seus planos-sequência.

Essa abordagem estética de constante expansão (que ao mesmo tempo que apresenta uma dedicação absoluta à realidade, o faz através de uma instabilidade ontológica de dispositivo e uma hipertrofia performática), confere ao filme um caráter paradoxal de intensidades telúricas, fazendo com que o ecrã pareça estar prestes a implodir a qualquer momento.

A quase absoluta ausência de propulsão narrativa, intriga ou drama torna as dimensões políticas, existenciais e sensoriais do filme quase indissociáveis. Os personagens, espectros errantes desprovidos de psicologia (não há espaço para psicologia quando o estômago está vazio), desaparecem e se eternizam em um tipo de transe, em um ritual essencialmente brasileiro. Depois dos seis mil anos de miséria e fome que repousam nos ombros da humanidade, o brasileiro tem os seios nus das morenas que sambam ao som do carnaval para distraí-lo da miséria. Como (quase) todo brasileiro, vive-se preocupado ao mesmo tempo com o resultado do Fla x Flu e com o seu enterro.

Esse oxímoro constante entre o deboche e o desespero é a única chave constante do filme. E este é, definitivamente, um filme de oxímoros. Um aufhebung hegeliano que continua avançando sem sair do lugar, uma tautologia propulsiva, mas que não se dá em uma lógica circular, e sim em um impasse, ponto de inflexão ancorado no país e no momento em que foi filmado. O filme carrega na sua geografia uma precisão temporal muito marcante, uma certa descrição de um período no Brasil tão precisa que por vezes assistir ao filme assemelha-se com entrar numa máquina do tempo, mas simultaneamente a experiência de assisti-lo é tão forte que toda essa caracterização espacial e temporal parece se diluir em um fluxo de imagens essencialmente cinematográfico enquanto se grita axiomas entre a política e o existencialismo.

“O sistema solar é um lixo!”, berra Helena Ignez, enquanto o sol invade a tela e cega tudo que está em vista, e Luiz Gonzaga canta num círculo de samba numa das cenas mais belas da história do cinema (rivalizando somente com o embate na praia entre Ignez e Jorge Loredo, que inicia com a voz de Roberto Carlos e termina com o som da película correndo no cinematógrafo, quando Ignez se levanta da mesa em que suas pernas repousavam e vai em direção ao sol poente na imagem de um barco, dançando, flutuando, girando, gargalhando e abrindo as pernas – afinal, Xangô, o orixá da justiça, mandou ter fé, e também mandou girar – aguardando os berros de Maria Gladys voltarem a se mesclar ao som desse barco de Caronte, no qual ela finalmente deita na companhia de Loredo). Se a fome está atrelada ao movimento dos planetas, seria necessário um golpe, um esquema, uma malandragem, para blefar a fome?

Aranha diz viver na pior das épocas (como dizia Borges: coube a ele, como a todos os outros homens, viver no pior dos tempos), mas Aranha é um grandíssimo pilantra: vendeu a alma para o demônio com suas falsas promessas de tons messiânicos, sua fé no capital estrangeiro, no milagre econômico, na bigamia e na devassidão. Nosso Ulisses é um vilão que o filme assassina em um dos momentos derradeiros, logo após ele ironicamente profetizar que irá acabar com os dez mandamentos (nosso anti-herói não teve tempo de abolir o Não matarás). O sacrilégio do assassinato só não é maior que a profanação da cena final do filme, em que as pernas delgadas de Helena Ignez dividem o quadro com o símbolo máximo da fé cristã, o seu pé acariciando lascivamente a imagem do corpo agonizante do messias na cruz, até a cortina vermelha cair e mandar a orquestra pra casa. Dentro da violência simbólica, um gesto de uma beleza única: apenas mais um dos paradoxos no país que está fora da página, girando fora do eixo, de cabeça pra baixo, de pernas pro ar. Não sabemos onde vamos parar, mas a música continua. No mundo permanente, pergunta-se ao Deus do céu: “por que tamanha judiação?”, até que “Asa Branca” se metamorfoseia em uma marcha fúnebre.

Este dossiê acompanha a mostra Percepções da cinefilia: Anos 70 que a Cinemateca do MAM promove em maio de 2023.