Sumário

Sessão Babel – Apresentação geral, por Gabriel Linhares Falcão

Apresentação Sessão Babel #1 Dinâmicas de Montagem: corte-travessia, por Gabriel Linhares Falcão

Tudo é igualmente importante: To Brasil, de Ute Aurand, por Aaron Cutler e Mariana Shellard

Disappearances, de James Edmonds, por Valentina Rosset

Materiais para Disappearances, por James Edmonds

Sobre Mar de coral, por Elena Duque

Os Pequenos mundos de Elena Duque, por Paula Mermelstein

Ashes by name is man/ Popół imieniem jest człowieka, por Lucas Saturnino

Partículas de um filme invisível, por Rafael Castanheira Parrode

Ojitos mentirosos: Um trampantojo, por Elena Duque

Ver, crer, por Roberta Pedrosa

Desertos, galáxias e stop motion espiritual, por Bernardo Oliveira

Entrevista com Vinícius Romero sobre Duna Atacama, por Gabriel Linhares Falcão

Sunprints 1, 2, 3, por João Pedro Faro

FILM <—–> LIFE, por Barbara Sternberg

Sessão Babel

por Gabriel Linhares Falcão

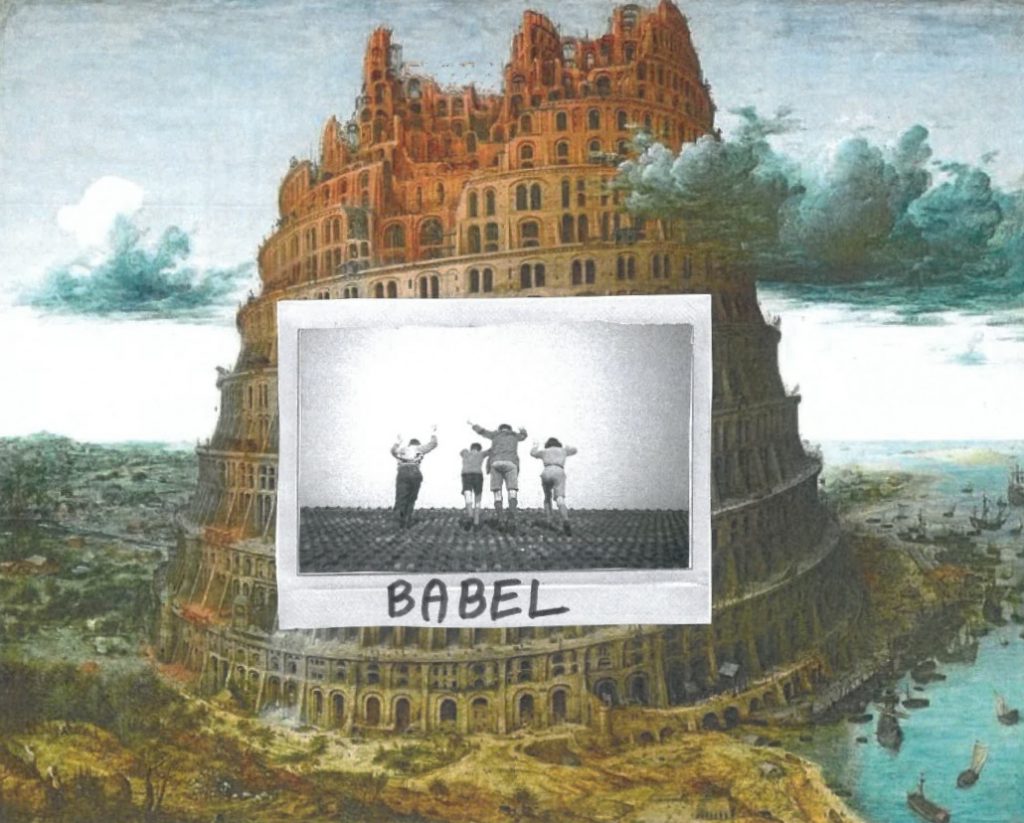

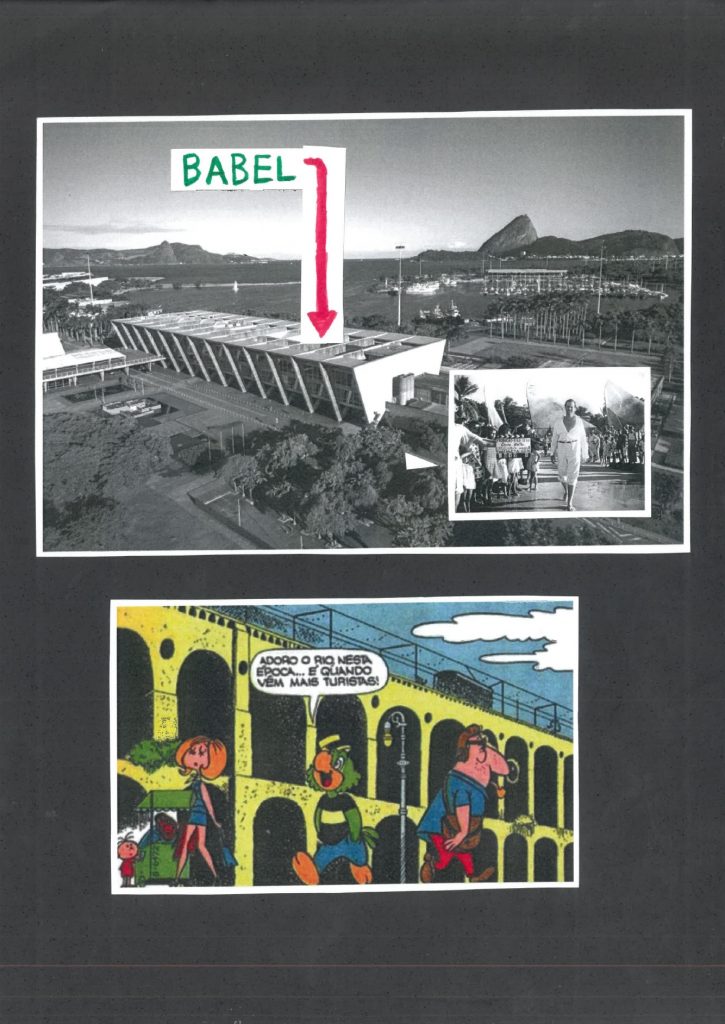

Sessão Babel, nome inspirado no mito da Torre de Babel, mas também no filme monumental do cineasta belga Boris Lehman, acontecerá bimestralmente na Cinemateca do MAM. As exibições serão voltadas para filmes experimentais e independentes que proponham novas línguas, linguagens, vozes, dialetos, sotaques…

Seguindo a constante expansão do novo, proposta pelo mito da torre, as sessões terão como recorte temporal filmes recentes nada ou pouco exibidos nas salas de cinema do Rio de Janeiro.

O recorte geográfico: tudo aquilo que couber na sala, podendo expandir-se até mesmo para além da tela.

Um recinto para espectadores e cinéfilos com zero de conduta, alunos rebeldes das tradições do cinema, mesmo que interessados por todas, utilizam-nas a bel-prazer em suas próprias línguas.

Serão exibidos curtas, médias e longas sem distinções métricas mercadológicas; medimos filmes pelos ritmos de seus batimentos cardíacos, que determinam o tamanho justo e ideal para cada obra.

Toda sessão será gratuita, acompanhada por folhas de sala escritas pelos artistas e escritores convidados, apresentação e debate.

Organização e curadoria: Gabriel Linhares Falcão

Apresentação Sessão Babel #1 Dinâmicas de Montagem: corte-travessia

por Gabriel Linhares Falcão

Para a primeira Sessão Babel, dois desejos centrais norteiam nossa seleção. O primeiro, trazer ao público um conjunto de curtas-metragens experimentais recentes que não chegaram ao Brasil, e que acreditamos que merecem ser vistos e debatidos, assim como foram feitos mundo a fora. Com nomes experientes e jovens que já demarcaram seu lugar no cenário, apresentamos os filmes To Brasil (Ute Aurand, 2023), Disappearances (James Edmonds, 2023), Mar de coral (Elena Duque, 2022), Ashes by name is man (Ewelina Rosinska, 2023), Materia vibrante (Pablo Marín, 2024), Ojitos mentirosos (Elena Duque, 2024), Sunprints 1, 2, 3 (Barbara Sternberg, 2023), e o brasileiro Duna Atacama (Vinícius Romero, 2024), que pouco encontrou as salas de cinema no país.

Vista a possibilidade a partir destes filmes, concretizamos nosso segundo desejo, o de trazer para debate a aproximação de duas palavras apresentada pela cineasta e programadora Elena Duque durante o seminário Doc’s Kingdom (Portugal), de 2023: corte-travessia. Durante a edição que ocorreu em Odemira, Elena montou um programa bastante heterogêneo que partia de uma obsessão: “tudo é visto em termos de montagem, filmes são vistos por meio deste filtro, se pensa as sessões com essa ideia (…)”. Na ocasião, ainda disse: “pois programar é também criar cortes-travessia entre os filmes, botando-os a jogar juntos e ver se disso produz-se alguma faísca.”¹

Elena introduziu sua intenção com o programa da seguinte forma: “A montagem como ferramenta de pensamento é a ideia no centro deste programa. Reunindo cineastas que colocam em confronto sons e imagens aparentemente distantes, revisita-se uma ideia quase tão antiga como o próprio cinema: a dialética da montagem. A partir dessa exploração de aspectos formais fundamentais (cortes, choques, encontros inesperados), os filmes tecem, ou provocam, um olhar político singular sobre o mundo. No melhor dos casos, abrem-se novos mundos, iluminados pela faísca de uma simplicidade reveladora.”²

A união destas duas palavras, corte-travessia, não se apresenta enquanto conceito limitante que enquadra os filmes em uma ótica que busca tendências. Seu interesse é elementar: a montagem, representada nessa aproximação pela palavra “corte”. Logo, podemos sugerir o complemento “travessia” como ferramenta estimulante para a primeira – ao pensá-la, chega-se a cortes, revelando-se como uma espécie de coluna vertebral da montagem.

Expandindo a partir daqui a ideia de Elena para outros caminhos, podemos constatar a eficácia desta aproximação nas mais diversas formas fílmicas: nos trajetos em terceira pessoa de Maya Deren e Jean Cocteau; nos filmes impressionistas em primeira pessoa; no zoom de Wavelenght (Michael Snow, 1967) e em outras estipulações estruturais; no trajeto do próprio filme pela luz do projetor, como em Peter Kubelka, Rose Lowder e Paul Sharits; na forma ensaísta presente, por exemplo, na maleabilidade de apresentações do discurso em filme-ensaios ou até mesmo na abertura muitas vezes alcançada por filmes mais detidos ao documental. Corte-Travessia sugere mobilidade, união que cria movimento, trajetos entre um fragmento e outro, animação impregnada que irriga o todo de vida.

Imaginemos um mapa do planeta Terra subdividido territorialmente por países representados cada um por uma cor. Traçamos uma linha reta que cruza alguns destes, passando pelo A-vermelho, o B-azul, o E-preto e o T-verde. A passagem pelo A é mais longa que pelo pequeno e breve B, sendo que E só pode ser cruzado de maneira aérea, e, por fim, o T encerra o trajeto novamente em terra. As condições de A irão sugerir uma forma, as de B suscitarão outras coisas, a de E demandará muita adaptação às circunstâncias e a de T será pensada inevitavelmente de acordo com todo o trajeto anterior. Teremos então uma forma um tanto descompassada, fruto direto da relação entre o cineasta e os ambientes cruzados. Caso o artista deseje um maior equilíbrio entre as partes, terá que trabalhar a partir de um novo plano de travessia ou descobrir no próprio trajeto a forma de estabelecê-lo.

Mantemos o trajeto, mudamos o objetivo do mapa, que agora é climático, revelando um novo olhar sobre os ambientes: A-quente solar, B-branco neve, E-excesso de nuvens que encobrem o céu, T-metrópole que visualmente pouco revela sobre o clima. Troquemos por um mapa topográfico, e descobriremos novas alturas e pontos de vista a serem considerados. Já um mapa demográfico poderia levar a situações de superpopulação ou até mesmo a um isolamento humano em meio a natureza. E se, em vez de realizar um trajeto em linha reta, o caminho se demonstrasse mais sinuoso, ou revelasse a necessidade de ir e vir várias vezes, até que o zig-zag se transformasse em voltas em círculos?

Cortes, choques, encontros inesperados, colisões, proposições, dialéticas, se apresentam de maneira tanto natural quanto interativa entre o cineasta e o ambiente. Onde queremos chegar é simples: a aproximação entre corte-travessia nos leva também a um pensamento da variedade, das multi-variações rítmicas, da heterogeneidade pictórica, das infinitas possibilidades entre imagem e som (duas travessias a serem apreendidas, duas formas de se apreender a travessia), da polifonia de tons e abordagens – estruturas a serem trabalhadas internamente, velocidades que agitam a mobilidade do trajeto criando diferentes tempos, exploração das cores e com cores, especificidades locais e culturais a serem percebidas… Olhos e ouvidos são as bases elementares dessas aventuras, e rapidamente percebemos que não só, mas também mãos, pés, equipamentos, meios de transporte e tudo aquilo que gera movimento na utilização dos aparatos fílmicos enquanto meios de tomar decisões e indecisões.

Enquanto o mercado cinematográfico demanda cada vez mais a homogeneização por meio das plataformas de streaming, dos pitchings que sabem o querem de antemão, de análises de tendências e públicos que ancoram o cinema na retroalimentação estagnada, de investimentos hiper-seguros e laboratórios de desenvolvimento que na maioria das vezes mais podam que irrigam, o estudo e o estímulo da variedade se apresentam como atividades combativas cruciais. A junção entre corte-travessia propõe uma história do cinema evidentemente mais aberta ao experimental, pois é principalmente este cinema que mantém os estudos de montagem em renovação e em alta efervescência até hoje. Ver tudo em termos de montagem é também atentar a, e, até mesmo, clamar por experimentação.

Prezar por um cinema da variedade, e, não menos importante, “da simplicidade reveladora”, é também propor um fazer cinema mais acessível e radical para realizadores, um espaço mais democrático e diverso, em que até mesmo suas próprias práticas singulares proponham, caso a caso, a reconfiguração e revisão do que é preestabelecido cultural e mercadologicamente como um fazer artístico. Pensar um filme pelo eixo da travessia é considerá-lo como parte de um trajeto dentro de um caminho maior, em que vida e arte andam lado a lado pela prática e pelo trabalho constantes, tanto pela possibilidade quanto pela luta por esta. Afasta-se, assim, do peso autoritário do dever de se fazer obras-primas, almejando uma liberdade concentrada nas regularidades e transformações do trabalho de cada um. Pela auto-observação, reflexiva e mutável, revela-se um ethos que se tece frente ao mundo.

Retornando ao trabalho de Elena, em seu texto-apresentação, ela convoca uma citação de John Berger e Jean Mohr para apontar como a montagem impregna a vida de antemão:

“E na vida o significado não é instantâneo. O significado é descoberto naquilo que conecta e não pode existir sem desenvolvimento. Sem história, sem exposição, não há sentido. Fatos, informações, não constituem significado em si. Os eventos podem ser inseridos em um computador e convertidos em fatores de cálculo. Porém, nenhum significado é obtido do computador, porque quando damos sentido a um acontecimento, esse significado é uma resposta não só ao conhecido, mas também ao desconhecido: significado e mistério são inseparáveis, e nem um nem outro podem existir sem a passagem do tempo. A certeza pode ser instantânea; a dúvida requer duração; o significado vem de ambos. Um momento fotografado só pode adquirir significado na medida em que o espectador consegue ler nele uma duração que se estende além de si mesmo. Quando encontramos uma fotografia com significado, estamos a dar-lhe um passado e um futuro.”³

A própria seleção de filmes de Elena Duque junto a equipe do Doc’s Kingdom entrega uma enorme variedade. Foram exibidos, ao longo de seis dias, filmes de Amy Halpern, Basma al-Sharif, Beatriz Freire, Carlos Vásquez Méndez, Chantal Akerman, Luciana Fina, Maryam Tafakory, Miriam Martín, Noémia Delgado, Paulo Rocha, Rose Lowder, Valentina Alvarado Matos e Wang Bing.

Já na primeira Sessão Babel, inspirada pela união corte-travessia, nos concentramos num ethos comum que se forma entre os filmes selecionados. Oito filmes em que a construção e a reflexão ocorrem primordialmente pelo tempo presente, se concentram no gesto intuitivo; logo, passados, futuros e tempos inventados serão acessados por meio dessa via. Escolha de operação que favorece uma dinâmica pró-fílmica, interessada numa ontologia do próprio cinema, mesmo dialogando em vários momentos com a pintura, a colagem, a música, a dança, a arquitetura, a escultura, o desenho e outras artes manufaturadas. Filmes em que cada corte, seja este imagético ou sonoro, pode levá-los para qualquer espaço com uma tremenda liberdade aproximativa e associativa. A economia dos meios de produção e as limitações que a circundam se transfiguram em filmes de práticas desimpedidas.

Os oito filmes exibidos são de cineastas em deslocamento. Ute Aurand, cineasta alemã, em To Brasil, filma no Rio de Janeiro e em São Paulo durante sua vinda ao Brasil, em 2022. James Edmonds, cineasta inglês que vive e trabalha em Berlim, volta a filmar a terra natal após dois anos, em Disappearances. Elena Duque, venezuelana que mora e trabalha na Espanha, realiza uma costura de lugares e motivos em Mar de coral, e se dedica às pinturas trompe-l’oeil nas ruas espanholas em Ojitos mentirosos. Ewelina Rosinska, cineasta polonesa que atua também entre Portugal, Alemanha e Brasil, retorna à terra de seus avós para filmar Ashes by name is man. Pablo Marín, cineasta, crítico, tradutor, programador e professor argentino, filma na Alemanha, Espanha e Itália, compondo um mausoléu por vestígios que transbordam fronteiras, em Materia vibrante. Vinícius Romero, cineasta brasileiro se aventura na terra e no céu do deserto do Atacama no Chile, em Duna Atacama. E Barbara Sternberg, cineasta canadense imagina caminhadas perceptivas inspiradas livremente na Divina Comédia, de Dante Alighieri, em Sunprints 1, 2, 3.

Para acompanhar a sessão, organizamos um conjunto de folhas de salas com textos dos próprios artistas exibidos e de colaboradores convidados da área da crítica, programação e realização de filmes. Colaboraram conosco Aaron Cutler, Mariana Shellard, Valentina Rosset, James Edmonds, Elena Duque, Paula Mermelstein, Lucas Saturnino, Rafael Castanheira Parrode, Roberta Pedrosa, Bernardo Oliveira, Vinícius Romero, João Pedro Faro e Barbara Sternberg. Beatriz Pôssa e João Lucas Pedrosa foram responsáveis pelas revisões e edições dos textos.Agradecemos de coração o entusiasmo e a colaboração dos artistas exibidos. Estendemos os agradecimentos a todos os colaboradores nas produções textuais, à Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio) por sediar a sessão, em especial ao Ruy Gardnier e ao José Quental, e, mais uma vez, à Elena Duque, por aceitar essa extensão a partir de seu trabalho no Doc’s Kingdom.

Filme a filme da Sessão Babel #1: Dinâmicas de Montagem Corte-Travessia:

To Brasil (Ute Aurand, 2023), 16mm para DCP, 19 min, colorido, sonoro

Em setembro de 2022, a cineasta alemã Ute Aurand vem ao Brasil a convite e pela mobilização da Mutual Films, formada por Aaron Cutler e Mariana Shellard. São exibidos no Instituto Moreira Salles (IMS) do Rio de Janeiro e de São Paulo um conjunto de filmes da cineasta em 16mm, em paralelo com cópias digitais restauradas de filmes da escocesa Margaret Tait, artista por quem Ute tem grande apreço.

Após realizar filmes na Índia (India, 2005), Japão (Junge Kiefern, 2011) e nos Estados Unidos (To Be Here, 2013), Ute Aurand aproveita a viagem para realizar seu filme no Brasil, entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O filme To Brasil estreou no ano seguinte, no Open City Documentary Festival, em Londres, com um título em inglês que opta por não traduzir o nome do país, assegurando nosso S contra o Z da língua inglesa.

O título sugere tanto a aventura de uma viagem quanto o destinatário de uma carta. A primeira alternativa aponta para um destino futuro, enquanto a segunda aponta para uma lembrança que é contada. Entre duas direções opostas, Ute Aurand faz o trânsito entre as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, a grande metrópole de edifícios e o litoral praiano, encontrando uma série de polaridades da paisagem brasileira (as montanhas e a planície, a natureza e a arquitetura, o sol forte e o céu nublado, o mar e a terra) que se dissipam no vai e vem da montagem. Seu interesse pelas especificidades locais é claro: o mate, a altinha, o samba, as rodas de capoeira, as folhas de bananeira, as bebidas e as refeições, os diferentes cantos, de crianças cantando Gilberto Gil aos sons dos bem-te-vis; o S do Brasil. Esse é seu primeiro filme que combina filmagens em 16mm, imagens gravadas em celular, fotografias still e fragmentos de super-8. Todos os diferentes formatos são refilmados em 16mm através de um monitor, garantindo um toque mais analítico na hora de criar novos movimentos e alternar o foco em diferentes pontos das imagens. Essa camada retroativa agrega a seu modo imediato de filmar, transitando mais livremente entre diferentes tempos, cruzando a realidade com pinturas indígenas, grafites de rua, estampas de cangas, tatuagens, esculturas africanas, pinturas da Clarice Lispector e até peças de Pierre-Auguste Renoir no Museu de Arte de São Paulo (MASP). Aurand traz tudo para o tempo presente como um mar de especificidades plásticas e históricas. Usando a gíria da língua portuguesa, “Tô Brasil” com o acento, se aproximaria de “Eu sou Brasil”, ou mais especificamente, “Eu estou no Brasil”. Assim como esse jogo linguístico, Ute precisa apenas de um simples gesto, um traço, para transformar o destino futuro e a lembrança do passado em uma experiência presente.

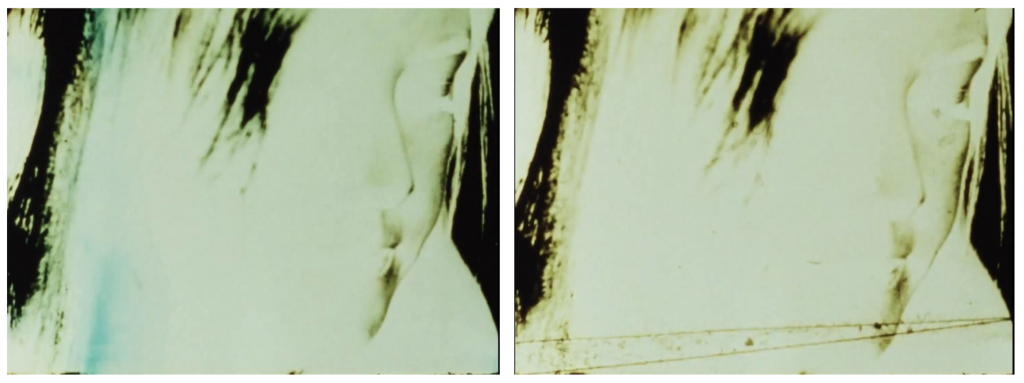

Disappearances (James Edmonds, 2023), Super-8 para DCP, 5 min, colorido, sonoro

No trabalho de James Edmonds, é destacável a ambição pictórica do cineasta/pintor impressionista em registrar as propriedades visuais que compõem o lampejo do instante. Luzes, cores, contrastes, grãos e dinâmicas de profundidade são fixadas com uma técnica cuidadosa e ágil. As impressões na película costumam se repetir em seus filmes, evidenciando as mesmas propriedades pictóricas e luminosas toda vez que um ambiente apresentado retornar à tela. Um campo enevoado que suscita um tom verde esvoaçante, em A return, se repetirá sempre dessa forma. Um apartamento fixado em película monocromática acinzentada, em Configurations (2022), assim se apresentará quando retornar.

Sua técnica de impressão e sua lógica intuitiva de disposição refletem uma tendência nostálgica, um esforço contra o esquecimento. Por outro lado, essas mesmas práticas não visam a subjetivação simplesmente, mas também uma outra aspiração: a de desaparição do autor. A técnica de impressão cria quadros e fragmentos autossuficientes e pictoricamente instigantes, que não dependem de articulações de sentido entre si. A disposição intuitiva e as repetições na montagem corroboram para um movimento interno próprio a ser encontrado, como uma dança que por vezes explora os mesmos passos, encontrando um ritmo pertencente ao fílmico, articulações de formas e menos que de sentido. Seus filmes encarnam o instigante paradoxo do impressionista, principalmente aquele rumo ao abstracionismo: o desejo de fixar luzes, movimentos, cores e formas, os elementos que compõem a dinâmica própria de um instante muito específico, mesmo que este seja apreendido necessariamente a partir do ponto de vista perceptivo do autor neste momento especial. O sujeito é presente, liga e irriga as formas, mas é ocultado pela dinâmica externa que ganha vida própria.

Disappearances é até então o filme mais simples de James Edmonds. E é essa mesma simplicidade que desafia estas estratégias comuns em sua filmografia. Primeiro, trabalha com um único rolo de super-8, em sua linearidade e brevidade. Se utiliza da montagem na câmera, ou seja, compõe a partir do start e stop da filmagem preservando a sequencialização que se forma e, posteriormente, já na moviola, estende somente algumas passagens pretas da imagem criando interlúdios. Não há mais repetição, mas um trajeto linear. Assim, a elementaridade da fixação em seus filmes centra-se mais do que nunca nas desaparições, como sugerido no título. Imagens tão breves que parecem, por vezes, durar um único frame, um rápido start e stop. Agora, a subjetividade é minimizada ao salientar a unidade fílmica, conscientizando o espectador dos frames que passam e compõem. Alguns fragmentos são tão ágeis que criam um stop-motion próprio.

Já o som segue uma lógica similar à da fixação. Sons diegéticos, são pincelados e sustentados, une uma chuva constante aos sinos a balançar, pássaros que cantam e vento que sopra no microfone, compondo uma ambientação que engloba todas as imagens em seu universo sonoro.

A disposição das imagens é pensada agora a cada ativação da câmera, pois a montagem ocorre no próprio instrumento de filmagem. Para sequenciar três brevíssimas imagens, por exemplo, se a primeira está ao centro, a segunda pode estar à esquerda e a terceira à direita. São dispostas, assim, de maneira a preencher os vazios anteriores, e tornam todas as formas visíveis mesmo que em um rápido flash.

Porém, na maioria das vezes, James cria sequencializações compostas por meio das variações de luz, como quando uma forte luz central é rapidamente sobreposta pela silhueta de um homem também ao centro, formando um stop-motion natural unindo duas camadas de um mesmo ponto de vista. Nestes momentos de composições imbuídas de mistério, a cooperação entre técnica e sensibilidade se faz ainda mais inacreditável, prova-se indivisível e completamente fundida. Este é o gesto do cineasta/pintor impressionista que impera. Em seus filmes, não existe intuição sem estratégia, nem sensibilidade sem disciplina.

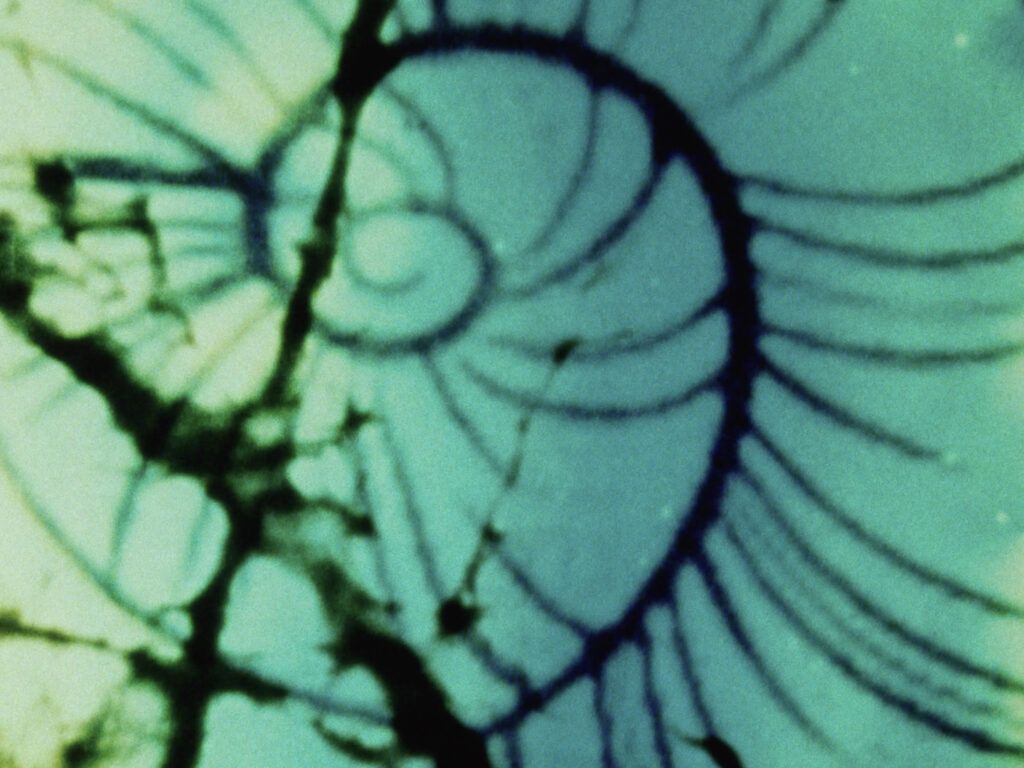

Mar de coral (Elena Duque, 2022), Super-8 para DCP, 11 min, colorido, silencioso

O que muitos separariam como duas ocupações, “cineasta” e “animadora”, para Elena Duque são simplesmente a mesma coisa. Não porque sua filmografia reflete uma cineasta dedicada à animação, como vemos aos montes, mas sim por um conjunto de obras em constante reflexão sobre essa indivisibilidade. O “cine” (movimento) é “anima” (alma).

Ao longo de dez anos de carreira, há uma virada gradual bastante clara na troca do digital pelas pequeníssimas películas do super-8, o que dela exigiu reinvenção nas técnicas de animação. Recortar esses frames menores que a ponta de um dedo seria uma prática muito arriscada por conta dos materiais frágeis e facilmente danificáveis. Começa a explorar, então, a montagem na própria câmera pelo start e stop, objetivando a animação mas naturalmente dilatando o tempo desses fragmentos, indo além dos rapidíssimos cortes do stop-motion. A animação é percebida cada vez mais nos gestos simples da montagem, pois toda união entre duas imagens anima, em uma lógica similar às sinapses que geram movimento no corpo.⁴ Visão que remete à fala de Norman McLaren: “animação não é a arte dos desenhos que se movem, mas a arte dos movimentos que são desenhados.”⁵

Mar de coral é o filme de Elena que mais se distancia do stop-motion, prática canonizada da animação. Utiliza-se de filmes de duas origens distintas: os filmados por ela mesma e os colecionados por ela – destes, alguns comprados e outros ganhos. Os filmados por terceiros aparecem já rosados, e se dividem em três categorias: cartoons (majoritariamente da Betty Boop), um filme de coral e um sobre a Universal Studios (imagens do tubarão mecânico e da astronauta, por exemplo).

Elena une essas imagens de maneira bastante intuitiva criando uma jornada pessoal um tanto secreta. Algumas juntas por motivos bastante claros (o topo de um prédio filmado por ela seguido de um homem caindo num filme de terceiros), outras são completamente indecifráveis, entretanto tudo flui e fascina pois a cineasta está preocupada com os movimentos que são desenhados, animando pelas junções.

Já no primeiro plano, filmado por ela, o reflexo luminoso provindo de águas reflete em folhas de árvores. Em sequência, vemos uma pan em um barco que mostra a superfície do mar e a série de corais que estão debaixo d’água. Depois, vemos outra tomada debaixo da árvore com os mesmos reflexos de água e, então, uma tomada subaquática. Cria-se uma relação de campo e contracampo plasticamente estipulada. Suas imagens e as de terceiros se unem em um só universo fílmico polivalente. Mais que a criação de sentidos na costura dos planos, a cineasta experimenta com aquilo que anima, que dá vida, como se percebesse por meio do cinema as sinapses que fazem o mundo girar.⁶ Se, no programa corte-travessia apresentado no Doc’s Kingdom 2023, Elena propõe ver tudo em termos de montagem, em seus filmes, ela vê também tudo em termos de animação; mais uma de suas operações indivisíveis.

Ashes by Name Is Man (Ewelina Rosinska, 2022) 16mm para DCP, 20 min, colorido, sonoro

A cineasta polonesa Ewelina Rosinska vem traçando sua obra não apenas em seu país de nascimento, mas também por Portugal, Alemanha, Brasil, Grécia, Ucrânia, compondo assim uma lista que só tende a aumentar. Em Ashes by name is man, a cineasta retorna a Roztocze, na Polônia, terra rural natal de seus avós, para filmá-los em seu cotidiano pacato, cercado por natureza e tradições nacionais católicas.

Para abordar esse cenário, Ewelina menciona os escritos de um pintor quem “a paisagem polaca parece atrair constantemente o (…) olhar para o chão, fazendo-nos olhar não para o horizonte, mas para debaixo dos nossos pés, para os ossos enterrados sob cada passo.” Seu olhar sobre o que é cultivado culturalmente por gerações transita entre uma proximidade muito respeitosa com os rituais mais cotidianos de uma geração mais velha (da ida à igreja, à lenta e cuidadosa descida de escadas, ao corte circular da casca de uma fruta) e um distanciamento brincalhão, fruto de uma outra proximidade, a intimidade entre netos e avós que permite escoar e remodelar os signos mais incrustados da tradição. Olhar para baixo num vai e vem, aproximando e afastando, fazendo com que a desenvoltura com os motivos locais demonstre o profundo conhecimento sobre os mesmos.

Por compreender a disposição das coisas neste pequeno e rico universo paisagístico, a cineasta visa primordialmente a observação, para, depois, na montagem, remanejar de forma nada linear em que tudo ainda estranhamente parece estar no seu devido lugar. Cruza o colorido com o preto e branco, sons e silêncios, utiliza sem medo aproximações assíncronas. Um travelling realizado num carrinho que cruza um cemitério é preenchido pelo som de galope de cavalos e ensaios ao piano. Uma série de movimentos que observam o interior de uma igreja são acompanhados pelos cantos multi-vocais de um coral, brincando com o direcionamento do eco de maneira labiríntica. Técnicas bastante intuitivas que preservam o caráter observacional dos documentos, e dão a nós, espectadores, uma nova forma de perceber o mundo como ele é. Uma que se transparece em um ritmo fílmico, mesmo expondo a todo momento cada decisão de Ewelina.

Este olhar para o chão, mencionado pelo pintor e respeitado pela cineasta, não se direciona só à vida e à morte humana, mas também aos animais e aos vegetais. Estes vivem seus cotidianos também pacatos e ritmos que muitas vezes se assemelham aos nossos. Caminhadas, alimentação, contemplação, repouso ao sol, vida comunitária, cantos, o passar do tempo em suas moradias (casas e ninhos), adaptar-se às estações, todas são rotinas compartilhadas pelos humanos e pelos animais (em alguns casos também pelos vegetais) e que parecem cada vez mais próximas na vida em Roztocze.

É natural que o distanciamento desenvolto e a proximidade respeitosa se desdobrem em um olhar crítico convidativo ao espectador, que interroga constantemente as origens dos modelos de vida apresentados, suas temporalidades e durabilidades; seus ensinamentos e estagnações, seu caráter de utopia natural não-tecnológica mas, também, sua divisibilidade não interativa e muito demarcada entre o humano e a natureza ao redor. Uma pergunta se faz chave no percurso: qual a prospecção de futuro desta tradição?

Materia vibrante (Pablo Marín, 2024), 16mm para DCP, 7min, P&B, sonoro

Materia vibrante de Pablo Marín, em seus curtos 7 minutos, realiza uma meditação paisagística extensa por resquícios civilizatórios – bastante distantes entre si – e seus traços na composição urbana como motivos de reflexão. Atento às relações entre arquitetura e natureza, as ausências humanas, os vazios ruinosos e os movimentos urbanos e rurais, o cineasta tensiona duas formas um tanto próximas das tradições experimentais: a sinfonia da cidade e o filme-paisagem. Enquanto a primeira forma propõe compor uma série de musicalidades entusiasmadas a partir dos ritmos e movimentos do progresso urbano, a segunda se concentra em planos amplos em que o tempo é fator determinante de meditação.

O filme se inicia com o plano de um portão em forma de arco em meio a grandes árvores: um projeto arquitetônico que, desta perspectiva, visa apenas adornar a natureza, sem função de moradia, e pode ser visto neste cenário, como um símbolo do progresso, disposto quase perdidamente em um espaço sem olhos ao redor para notar, ou uma possível entrada sem interior definido. A obra arquitetônica é Spittelkolonnaden, de Carl von Gontard, monumento localizado em meio à área urbana de Berlim. Marín a isola no plano aproveitando o jardim anexado atrás, para compor um enquadramento em que a floresta parece tomar conta do espaço como uma antiga peça perdida na paisagem. Em seguida, vemos um plano com lençóis estendidos em varais que cruzam a rua de janela a janela, caracterizando a arquitetura com função de moradia e atividade comunitária, ainda que sem qualquer evidência de vida humana em tela.

Seguimos por mais planos expondo paisagens que demarcam a ausência humana, um espaço pós-civilizado. Uma montanha russa opera em meio às árvores ao longe, e não é possível enxergar se há passageiros. Uma família de patos (o mais próximo que vemos da vida familiar e comunitária vem do animal) se banha em um rio marcado por sombras de estruturas metálicas (presentes apenas no extracampo). Um caminho traçado em meio ao gramado leva a lugar algum e ninguém o percorre. Uma peça têxtil figura pássaros, demonstrando um trabalho humano já existente com objetivos de reproduzir a natureza figurativamente. Uma vila de moradias na montanha some e reaparece por efeitos de sobreposição na câmera que conferem à imagem contornos de erosão induzida. Carros cruzam rapidamente as ruas e, pela primeira vez, algumas pessoas surgem atravessando a rua; longe como formigas, parecem fazer parte de um microcosmo automatizado. Um edifício de formas quadriláteras com uma enorme quantidade de pequenas moradias não presta mais contas com a natureza como a primeira forma arquitetônica apresentada que a adornava. Agora, o prédio gera seus próprios ritmos e movimentos internos próximos ao abstracionismo geométrico (salientados pela câmera de Marín). Em um plano de cabeça para baixo, uma mão dispõe pedras uma sobre a outra num empilhamento anti- gravitacional permitido pela trucagem humana. A água parada segue refletindo a paisagem de árvores com exatidão, a natureza reproduz a si mesma na ausência do humano. Uma mão segurando um celular navega pelas imagens da galeria do aparelho, tanto estrelas quanto viagens marítimas na palma da mão; viagens que não saem do lugar e mantém os humanos no lugar, fora de vista.

O filme de Marín apresenta uma sinfonia da cidade onde a noção de progresso é desorientada, sem rumo possível. O som é preenchido por um crescendo cada vez mais intenso de vento, que parece atravessar os espaços vazios com poucos obstáculos, e depois mergulha em diminuendo até o silêncio. Flerta tanto com a euforia de Dziga Vertov quanto com os lamentos de Peter Hutton, como se, a cada plano, ocorresse um novo nascimento político-social a ser confrontado pelas marcas do desaparecimento em constante movimento de exaustão. Um mausoléu no tempo presente, que colhe diversas manifestações e vestígios de tempos passados e batalha dispersamente para encontrar um modelo possível de futuro.

Ojitos mentirosos (Elena Duque, 2024), Super-8 para DCP, 6 min, colorido, sonoro

Ojitos mentirosos, filme seguinte de Elena Duque após Mar de coral, se faz a partir das pinturas trompe l’oeil (engana-o-olho) encontradas nas ruas de Madrid. Faz-se um perspicaz jogo reflexivo por comparações entre o cinema e este gênero de pintura, imaginando o quadro, a fixidez perspectiva da imagem e a predisposição à inerência realista como pontos de aproximação encontrados também na arte da imagem em movimento.

Duque percebe no trompe l’oeil uma forma de animar não só as imagens, mas o espectador, incitando-o a unir imagens fixas pela montagem por meio do olho e do cérebro, mas, mais importante ainda, o faz apertar os olhos, aproximar a cabeça da tela, olhar de lado para averiguar, em constante checagem se o filme de fato nos apresenta a realidade ou simulações.

Além das pinturas nas paredes, são utilizados também projeções em filme, espelhos, impressões em papel, desencadeando, por fim, em uma série de animações em diversas práticas (stop-motion, pinturas, diferentes iluminações, sobreposições em flicker, recortes na imagem, etc) realizadas por Duque sobre as imagens.

Mas a animação do espectador não se dá só pela imagem, como pelo som. O título do filme se refere à música Ojitos mentirosos da banda Tropicalísimo Apache, um hit chiclete altamente contagiante, que irrompe no meio do filme tornando difícil ficar parado apenas assistindo. A canção entra diretamente no jogo do trompe l’oeil pela letra, que incita “Mienten, mienten tus ojitos/ Miran, miran tan bonitos”, lembrando-nos da enorme fascinação e desconfiança compartilhadas por aquele que olha estas pinturas e por aquele que vai ao cinema. Uma paixão mútua pela derrubada do realismo a partir da tomada de consciência da técnica ilusória.

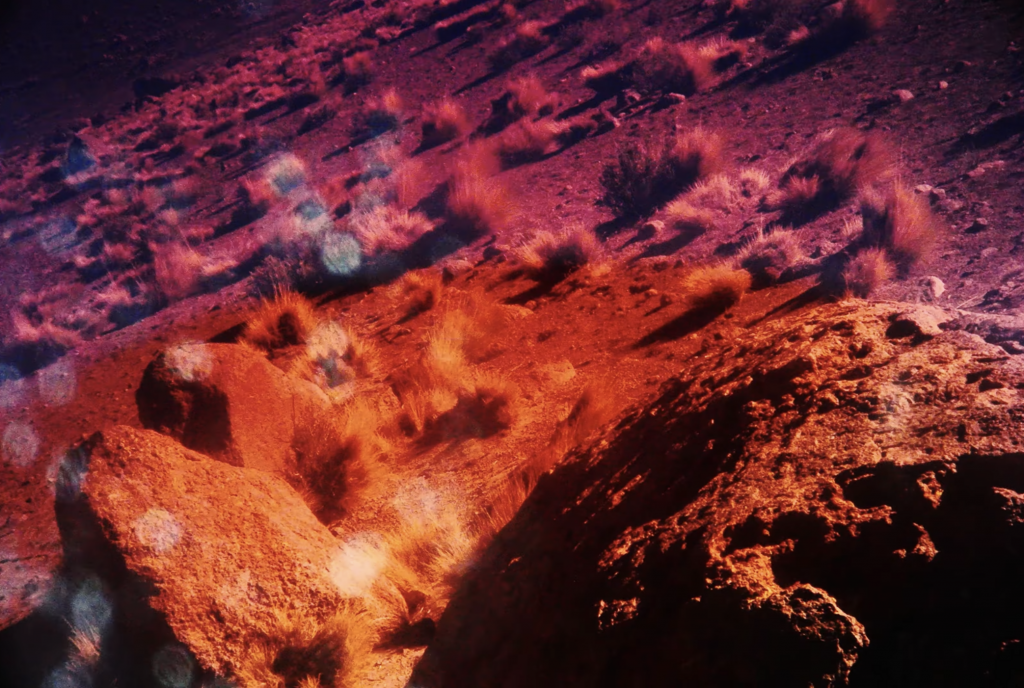

Duna Atacama (Vinícius Romero, 2024), digital para DCP, 10 min, colorido, sonoro

Ao longo dos últimos cinco anos, Vinícius Romero transmutou suas obras por diferentes formas que colidem distintos suportes, na maioria dos casos tensionando o eixo entre o digital e o analógico. A insatisfação com o formato digital (de planura mais chapada, que não utiliza a luz como fonte primária, e de colorido ancorado em curtas variações de quente e frio – meio “democrático”, dizem, mas substancialmente mais desigual em termos pictóricos que o analógico) e a impossibilidade financeira e prática de se filmar em película no Brasil, desdobram-se em investigações que só se encerram após transcender as circunstâncias limitantes.

Nos últimos anos, investiu e experimentou no âmbito do equipamento, almejando encontrar e explicitar no próprio digital as qualidades analógicas do meio. Por exemplo: substituir, muitas vezes, a filmagem pelas fotos em sequência, o que lhe permite trabalhar fotograma a fotograma e utilizar diferentes velocidades de fps (frames por segundo) como as câmeras super-8 e 16mm permitem; assegurar maior resolução da imagem – já que as câmeras digitais pequenas geralmente alcançam o 4k em fotografias mas raramente em filmagens – ; consequentemente, há uma maior exploração cromática com suporte dos filtros, óculos de sol e o que mais estiver ao alcance da mão; e, por fim, obriga-o a operar e inventar com sons assíncronos, frutos de uma captação à parte. Suas câmeras hoje são como frankensteins, alteradas e compostas por pedaços bastantes distintos e anacrônicos, e sua prática constante visa aprimorar e dominar cada vez mais as incongruências tecnológicas. Como um cientista, mas também um como inventor, obcecado pela ideia de avivar.

Duna Atacama é uma de suas grandes conquistas como inventor, quando o caráter experimental deixa de ser etapa anterior ao domínio da técnica para ocupar a etapa seguinte. Ou seja, não mais se experimenta para dominar, mas sim para libertar o domínio. É realizado, durante uma viagem do cineasta ao deserto do Atacama, no Chile, uma espécie de road-movie que percorre o deserto em diversas velocidades, das mais aceleradas às mais contemplativas, e encontra humor entre a mitologia climática do desértico (a miragem como transe) e as artimanhas turísticas de exploração local (a miragem com fins lucrativos).

Pela comicidade e pela crítica, joga-se abertamente sobre tudo de fascinante e exótico que surge pela frente. Encontra diversos peixes cruzando a tela em múltiplos sentidos, uma criança olha-os por baixo como num sonho que se revela um grande aquário; dunas e luzes se formam no mesmo segmento e são, em seguida, cruzadas por linhas retilíneas que se revelam uma projeção em mapping, como nos museus detidos a atividades turísticas e hiper-tecnológicas comuns em cidades de excesso turístico (as imagens foram filmadas, na verdade, em sítios turísticos do Rio de Janeiro). O que é previamente apresentado como uma abertura para sonhos, miragens e até mesmo a ficção científica e suas viagens celestiais galácticas, se apresenta também como registros de um espaço de experiências pago.

Na malha sonora, que intercala som direto com passagens silenciosas, ouvimos as palavras em espanhol de um guia que apresenta com brilho imaginativo a mitologia do deserto do Atacama. Ele sublinha a visibilidade das estrelas e aproxima o ambiente das ficções científicas. Vinícius acaba por encontrar nas paisagens terrosas, e não no céu, os motivos de maior experimentação e descoberta, como um espaço rico pela infinidade de cores e formas em suas entranhas. A galáxia, naturalmente acessada pela visão ao olhar para cima, é apresentada, em Duna Atacama, como uma incitação imaginária aos olhos terrenos já apropriada pelos projetos lucrativos, que permitem acessá-la falsamente por todos os lados (por exemplo, por meio das projeções em mapping e pelo constante signo dos céus aplicado ao deserto pelas falas do guia).

O cineasta-inventor recria sua própria máquina expondo sua insatisfação com as apropriações lucrativas da imagem pelo projeto de digitalização: a falsa democratização neoliberal que facilita a compra em nome da maior acessibilidade de pessoas ao produto, e eclipsa a conjunta desigualdade no acesso ao material de qualidade que se amplia drasticamente). Se deixa pelo deserto percorrer e fascinar, enquanto utiliza a câmera para expor também projetos lucrativos presentes nos espaços em que filma.

Sunprints 1, 2, 3 (Barbara Sternberg, 2023), 16mm para DCP, 13 min, colorido, silencioso

Em Sunprints 1, 2, 3, Barbara Sternberg se utiliza livremente da narrativa da Divina Comédia de Dante para realizar uma travessia mítica estruturada em três seções anunciadas em cartelas. Substitui o Inferno do livro por “into the valley”, o Purgatório por “middle ground” e o Paraíso por “radiance”. Combina filmagem em 16mm com materiais de arquivo e rolos de 16mm em branco expostos ao sol sob aplicação de químicas em ciano, resultando numa série de manchas azuladas que cruzam o projetor verticalmente e denotam o tom cromático do filme.

A primeira seção, #1 into the valley, começa com a filmagem de uma sombra caminhando sobre ao chão de um parque. Não é possível definir se é a sombra de Barbara operando a câmera ou de outra pessoa bem ao seu lado. Por vezes parece a primeira; por outras parece, a segunda. Promove, assim, uma indeterminação entre a primeira e a terceira pessoa na figura do narrador do filme, como um abalo do Ser que percorre este vale infernal. A câmera, apontada majoritariamente para o baixo, apresenta essa figura em sombras transitando pelos pedregulhos que compõem o caminho da jornada e também sobre as águas movimentadas. O balançar das folhas das árvores, as nuvens e o céu escuro (resultado do material negativo combinados aos arranhões presentes na película) denotam o ambiente aberto, mas asfixiante, da seção em que esta sombra aprisionada perambula. Das imagens de arquivo, filmadas por ela mesma em outras ocasiões, irrompem uma mulher mergulhando, outra que ri em uma sacada e uma que anda devagar com os braços para frente como uma sonâmbula, marcante por ser a última figura humana a aparecer nesta parte. As moças surgem como memórias passadas que se fazem presentes na atividade mental dispersa, materializadas nas múltiplas camadas de imagem que o filme adentra.

Em #2 middle ground, estes caminhos arborizados são sobrepostos com figuras impressas: corpos de formigas e outros insetos, casulos circulares, mãos e impressões digitais, fósseis de animais, cadáveres humanos de braços rígidos para o alto e até figuras rupestres de sereias. Percebemos não só vestígios de vida humana, animal e vegetal decompostas na terra, mas, pela primeira vez, vemos pessoas em conjunto correndo pelo vale. Esta seção é demarcada não só pela transição entre o inferno e o paraíso num ambiente terreno marcado pela morte, mas também pelos flashes de atividades passadas em vida e a ânsia do desconhecido futuro por vir. Futuro que pode já estar a dar suas pistas, como uma bela garça que bate as asas lentamente à beira das águas, ou como as figuras femininas que agora parecem menos marcadas pelo signo da lembrança. A mesma mulher “sonâmbula” dá fim à seção.Já em #3 radiance, acompanhamos o gradual desaparecimento do filme em branco manchado de ciano. A câmera vai assumir de vez a primeira pessoa. As imagens do parque nevado ficam cada vez mais límpidas e o sol cada vez mais luminoso, o Paraíso se apresenta antes de tudo em relação direta com a realidade capturada pela câmera e não mais atravessada pelos químicos e arranhões. Apesar do desaparecimento da sombra em terceira pessoa, o narrador é confrontado simbolicamente com a arte, com a filosofia, com a religião, com o pensamento em suas diversas manifestações a partir da sobreposição dos bustos de Beethoven, Aristóteles, Hannah Arendt, entre outros. As irrupções do passado pelo arquivo e da ânsia pelo futuro cessam de vez para dar espaço à experiência presente plena, à intensa atividade de pensamento junto ao contemplativo. Apesar da câmera rodopiar o seu ponto de vista, ela não desnorteia, ela é repleta de júbilo. O azul agora é alcançado não mais pelas intervenções químicas, mas olhando diretamente para o céu. Para Sternberg, o mais simples estudo de uma cor é tão valioso quanto a apropriação da Divina Comédia para traçar um mito ontológico sobre o Ser. Na verdade, a própria origem cromática, inteligentemente do azul em vez do vermelho infernal, pode ser a suma de uma história que já percorreu mais de oito séculos.

___________

1 Citações extraídas do texto escrito por Elena Duque “Corte-Travesía: Un Montaje” no catálogo do seminário “Leituras 2023: Corte-Travessia/Cut-Across”. (https://drive.google.com/file/d/1U1ZC51Nzt7on6zLgfrUAa9xB2eS31sqt/view#page=1) (Traduções para o português por Gabriel Linhares Falcão).

2 https://docskingdom.org/edicao/corte-travessia/

3 BERGER, John. MOHR, Jean. Otra manera de contar. Editora: Gustavo Gili. 2013 (Tradução para o português por Gabriel Linhares Falcão).

4 Ideia expandida de maneira mais aprofundada em: https://photogenie.be/elena-duques-animated-gaze-synapses-on-film-to-make-the-world-spin/

5 Citação extraída do próprio livro de Elena Duque, Secret Passages: Notes on experimental animation (2024): https://www.cccb.org/en/publications/file/118-secret-passages/245001

6 Ideia trabalhada anteriormente por mim no texto Elena Duque’s Animated Gaze: Synapses on Film to Make the World Spin (https://photogenie.be/elena-duques-animated-gaze-synapses-on-film-to-make-the-world-spin/).

Tudo é igualmente importante: To Brasil, de Ute Aurand

por Aaron Cutler e Mariana Shellard

Vi Ute Aurand pela primeira vez saindo do aeroporto de Madri, em 2019, carregando a lata de Verde correndo com cavalos (Rasendes Grünmit Pferden, 2019), seu primeiro longa-metragem e, na época, seu mais recente filme. Nós duas éramos convidadas em um festival de cinema local e levávamos para aquela cidade contextos visuais e estéticos muito diferentes. Ute delineando em película um universo bucólico de paisagens europeias comportadas e gentis, acompanhadas por uma sonoridade sutil. Eu (Mariana) regurgitando no digital o caos ruidoso do centro de São Paulo. Nos corredores de um dos cinemas, ela contestou minha algazarra audiovisual, e eu a convidei para mostrar seus filmes no Brasil.

Após algumas tentativas frustradas pela pandemia, em um esforço conjunto entre nós dois (Aaron e Mariana) e Ute para realizar essa viagem, ela finalmente desembarcou em São Paulo, no segundo semestre de 2022, para apresentar uma seleção de seus filmes em diálogo com os da falecida artista escocesa Margaret Tait (sua amiga e companheira na arte de fazer filmes-retrato). As exibições foram realizadas no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, e, subsequentemente, na unidade do IMS no Rio de Janeiro, seis meses antes do centro cultural carioca ser fechado para uma longa reforma.

Assim nasceu o que se anuncia como o mais recente filme de Ute, o curta-metragem To Brasil, um diálogo descontraído entre duas cidades antagônicas que, através do olhar coerente desta artista estrangeira, comungam docilmente. O verde intenso das folhas acomodadas pelo barulhinho dos resquícios de chuva; uma ciranda entre o céu cinzento, os prédios, o mar mexido e o jogo de pelada; o olhar que navega desorientado pela paisagem, casual como um acidente romântico, mimetizam um certo temperamento local. Imagens silenciosas e, outras vezes, acompanhadas pela variada sonoridade das ruas. “O gunga é meu, o gunga é meu”, canta o coro junto aos berimbaus, cadenciando o jogo de capoeira. “Velha caiu, o velho viu, calcinha dela, verde amarela”, cantam duas meninas a parlenda enquanto brincam com as mãos. Tudo é igualmente importante neste filme musical — um gênero nada comum na obra da artista.

Ute filmou com sua Bolex 16mm usual e, pela primeira vez, incluiu imagens captadas pelo celular. Ela também explorou sobreposições e filtros coloridos, dando um tom garrido a sua perspectiva subjetiva. Seus filmes expressam a curiosidade, ternura e leveza de um ser humano que entende que a vida é o que é — sem grandiosidades, tragédias ou complicações. Nesta versão brasileira, ela traz a lembrança de outras duas figuras que compartilham um estado de espírito similar e que adotaram uma outra cultura e um outro lugar para chamar de lar: Jonas Mekas e Lina Bo Bardi.

O tom amoroso de To Brasil reflete pelo menos duas histórias de amor. A primeira, em escala maior, é a da descoberta deste país, um terreno historicamente fértil na imaginação europeia que através do olhar de Ute ganha uma beleza mundana. E a segunda (que aparece de forma mais pontual, mas que está lá, sempre de fundo) é a do amor compartilhado por quem escreve essas palavras — duas pessoas de países diferentes que escolheram viver juntas no Brasil. E, a partir dessas duas histórias, surgiu uma amizade.

Obrigado, Ute! Volte logo!

Disappearances (James Edmonds, 2023)

por Valentina Rosset

A partir de uma viagem de retorno à Inglaterra após dois anos, James Edmonds estrutura suas impressões diarísticas em super 8 como ritmos de respiração, em que as imagens se intercalam entre a tela preta. Assistir a elas é como adormecer sem querer junto a uma janela aberta: lampejos de memórias aparecem e se dissolvem junto ao vento e aos sons que entram no cômodo, num estado semi-lúcido de livre associação emotiva. Abrir os olhos arrisca que eles se dissipem em rastros indefinidos. É nesse limiar, entre pálpebras se abrindo e fechando, que Disappearances acontece.

Assim como em trabalhos anteriores, Edmonds capta imagens em rápidos planos e fragmentos, por vezes construídos fotograma a fotograma. A edição feita em câmera é mantida, incorporando intervalos em preto entre as sequências. A montagem opera de maneira intuitiva, guiada pela sucessão dos dias, pelas mudanças de luz, transições entre espaços, descobertas de movimentos, figuras e abstrações. Disappearances cria um ritmo no qual as imagens pulsam, se formam e desaparecem simultaneamente, como se cada uma carregasse o desaparecimento da anterior, ao mesmo tempo em que se dissolve na próxima. Os breves fragmentos evidenciam ainda mais a passagem do rolo de filme pela câmera, e os intervalos não somente separam um fragmento do outro, mas também criam uma lacuna para que as imagens possam ecoar, mesmo que por um instante, em sua ausência, na tela preta. O registro, portanto, torna-se a materialização do presente junto à impossibilidade de sua fixação — o movimento das coisas, a própria memória, a passagem do tempo.

O trabalho de som cria uma certa separação em blocos, ao mesmo tempo que age prolongando os espaços. Ele passa por quatro transições principais: pássaros cantando, o silêncio, a chuva caindo, e sinos ao vento junto ao movimento do interior de um carro. Essa malha sonora por vezes entra em convergência com o que aparece na imagem, e por outras sobrepõe o eco de uma paisagem na outra: barulhos de chuva em imagens ensolaradas, pássaros em imagens de objetos no interior da casa. Curiosamente, o som é indicado como opcional no filme. Estendendo-se pela volatilidade já presente no filme, essa decisão parece indicar que, mesmo que essa configuração sonora desperte certas coisas, outra configuração também é possível e pode despertar outras — seja o próprio silêncio, ou os sons do espaço onde o filme for exibido.

Dentre as paisagens retratadas — pastos, ovelhas, árvores, nuvens, montanhas — há sempre um retorno para uma casa e seu interior — cozinha, janelas, quadros na parede, luzes de Natal, objetos, tecidos. Transitando sem hierarquia entre espaços internos e externos, dias e noites, sol e chuva, os motivos em Disappearances configuram uma circularidade expansiva que os recria constantemente. Esses encontros com o mundo são, como James descreve, “como se (eu) estivesse descobrindo cada objeto pela primeira vez.” Objetos tão próximos à câmera se transformam em abstrações de luz, texturas quase palpáveis. A relação simbiótica entre o corpo e a câmera de super 8 (que é tão sensível a movimentos) revela o registro do mundo externo sempre atravessado pela presença subjetiva: paisagens se transformam em borrões, rastros de si próprias e das mãos ativas do cineasta. E, ainda que a filmagem em flashs não permita a identificação dos ambientes por completo, ela estabelece uma opacidade que justamente alimenta o olhar curioso do espectador, aproximando-o da intimidade de James através da sensação de redescobrimento das coisas a todo instante.

Os elementos em Disappearances carregam uma iminência, dada especialmente por composições únicas em relação à luz. Alguns objetos e abstrações se revelam apenas através de reflexos ou feixes, somente possíveis naquele momento, sob uma luz específica — como as refrações nos vasos de vidro, os reflexos na janela, ou os rostos que cruzam o quadro em silhueta. Edmonds também insiste em filmar durante o pôr do sol, luz cuja efemeridade aponta a cada instante uma mudança. Em diversos planos — como nos time-lapses das nuvens no céu, da luz da janela descendo pela parede, ou do sol se pondo na montanha — o movimento da luz é o próprio sujeito, marcador da passagem do tempo. Essa impermanência também impulsiona os cortes. Por exemplo, no início do filme, há uma rápida sequência de ovelhas em um campo, retratadas frame a frame por alguns segundos. Entre um breve intervalo, James corta para fotografias de ovelhas e cabras na parede, sob a luz do pôr do sol que entra na casa. Esse simples corte parece condensar um impulso emotivo de Disappearances. É como se, aqui, a imagem na parede espelhasse o filme em seu anseio pelo registro, ao mesmo tempo que aponta para um sentimento de perda. A fotografia — ou o fotograma — contém, ao mesmo tempo, testemunha e desaparecimento da presença física daquilo que já esteve diante da câmera.Em apenas cinco minutos, James Edmonds desenha uma progressão na qual a memória se amontoa conforme o tempo passa — há mais coisas para lembrar, acumulando-se em mais coisas para desaparecer. A passagem por seu país natal após um intervalo de dois anos carrega uma ambiguidade afetiva que navega entre pertencimentos e distanciamentos, permitindo-se permanecer, por vezes, um pouco mais em uma imagem. Ainda assim, o cineasta busca abraçar a transitoriedade como única maneira possível de existência, que se abre ao espectador num gesto sincero de encantamento pelo mundo. Disappearances é um tanto como os sinos ao vento soando ao final: a insistência no movimento das coisas aparentemente invisíveis.

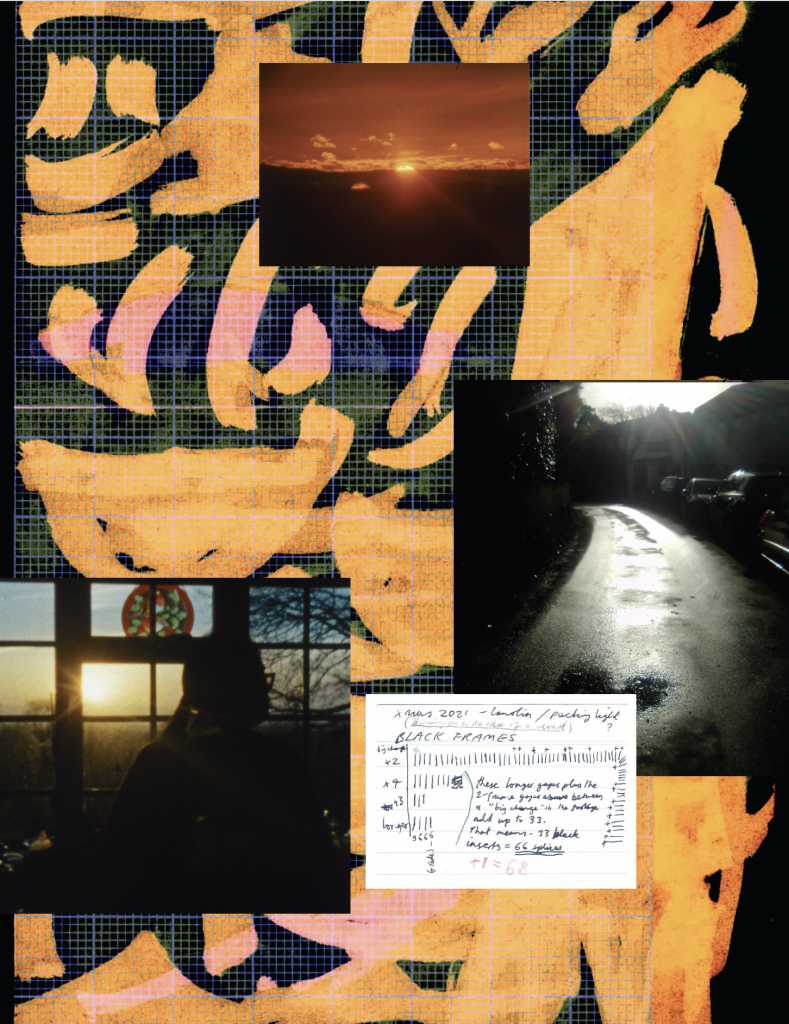

Materiais para Disappearances

por James Edmonds

Sobre Mar de coral

por Elena Duque

“É proibido filmar. É permitido reciclar, montar e dobrar. Sempre em Super-8”. Este trecho de Dogma 2002 do cineasta brasileiro Marcos Bertoni (uma piada muito séria) serve para falar do trabalho cinematográfico a partir da pobreza, e para apontar o valor dos restos, de todas essas imagens filmadas sem se saber o porquê e de todas essas outras coletadas por acaso. Mais do que um filme, Mar de Coral é uma espécie de terapia ocupacional em um momento conturbado: projetar filmes próprios e alheios, entender como se relacionar com suas imagens e conectar-se com como os filmes de outras pessoas podem falar sobre a sua própria vida, para logo em seguida massacrá-los sem piedade, como convém ao espírito colagista mais primitivo. A mesa termina repleta de pequenas tiras de filme, cada uma com um título descritivo, e começa o trabalho de construção de uma história que provavelmente ninguém conseguirá tecer, a não ser quem lhe monta. É possível confiar que o que está em quadro tocará molas semelhantes em outras pequenas almas. Depois vem o trabalho rítmico de colar essas peças em ordem, às vezes classificando-as por blocos de cor, com o prazer de usar aquele minúsculo splicer, uma tarefa meditativa e meticulosa. Então, é projetado o croquete de filme resultante, uma miscelânea de memórias coloridas de viagens, de pedaços de filme pintados e rasgados, de vários pedaços de filmes irremediavelmente transformados em magenta. Tomando cuidado para o projetor não engasgar as juntas, ver o que acontece com o cálculo impreciso resultante da montagem dessa maneira. Um ritmo desajeitado e dessincronizado, como o das horas que passam rápido e das que parecem eternas. Um filme imperfeito e humilde, quase privado. Um álbum de recortes cujo título também vem desse mesmo acaso, que tem sempre a graça de acabar fazendo sentido: um coral é um organismo composto por centenas ou milhares de pequenos animais.

Elena Duque, agosto de 2022.

Os pequenos mundos de Elena Duque

por Paula Mermelstein

Mar de Coral (2021), filme de Elena Duque, é uma coleção de fragmentos coloridos que passeiam do fascínio com o fundo do mar ao fascínio com o cotidiano, e todas as pistas que este oferece para outros mundos. Entre imagens do fundo do mar, de cidades, luzes e desenhos animados, encontradas e filmadas, que variam, principalmente, entre tonalidades de rosa, verde e amarelo, são conduzidas de forma tanto plástica quanto evocativa. É difícil falar em uma narrativa ou métrica neste filme que se mantém fiel a um “espírito colagista mais primário”¹, como coloca Duque. Como é próprio da colagem, sua estrutura é heterogênea, e nela encontramos sutis recorrências entre cores, formas e texturas — a cor foi um dos critérios da coleção e organização das imagens —, mas também temas, relações traçadas a posteriori, visto que estas imagens foram “filmadas sem saber por quê” ou “recolhidas por acaso”.

Vejo Mar de Coral — para a realizadora, um “filme imperfeito e humilde, quase privado” — como uma espécie de scrapbook de ideias cruas, de associações instintivas. O sentido do cru que aponto, aqui, não diz tanto respeito a um estado bruto ou a uma etapa de esboço, mas a uma analogia específica que me veio à mente. É cru como a massa de bolo que sobrou na batedeira, que provamos com o dedo e muitas vezes é melhor mesmo do que o bolo pronto. O que faz dela melhor é relativo, talvez diga respeito à sua moleza, cremosidade, talvez o ato esteja intimamente associado à infância, ou talvez o apelo venha da própria precariedade desta forma de comer o bolo. Também no filme de Elena Duque, ingerimos estes ingredientes que não foram cozidos, mas misturados com um senso lúdico de aventura — nesse sentido, o filme remete aos de Joseph Cornell, montados a partir de fragmentos heterogêneos encontrados e colecionados, que aludem à infância.

Nesta massa de bolo, a abstração entra em cena a todo momento, seja em inserts de animações geométricas, nas sujeirinhas na película, nas luzes dançantes de enfeites de natal nas ruas ou nas formas orgânicas dos corais que dão título ao filme, mas nunca assume uma gravidade, nem metafórica nem literalmente — nesse sentido, a cena da astronauta em gravidade zero é exemplar. Trata-se, sobretudo, de uma brincadeira com as formas, que pipocam e dançam pela tela, assim como o tubarão mecânico e o leão marinho emergem da água. Imagens abstratas e figurativas coexistem sem desacordos; como é próprio da colagem, não há uma hierarquia definida entre uma coisa e outra, ambas convivem lado a lado assim como a oscilação entre rosa e verde, entre natureza e cidade, pessoas e animais, imagens filmadas e encontradas, inalteradas e rabiscadas. Os detritos nas películas dialogam com os objetos em cena, assim como as palavras evocativas, retiradas de seus contextos publicitários, dialogam com as cenas de teor mais fantástico ou aventuresco.

Se trouxe até então as figuras do scrapbook e da massa de bolo, outra cena que me remete ao filme de Duque é a de uma criança brincando na areia, construindo castelos, moldando estrelas ou mexendo no material sem um objetivo preciso — o mar é, afinal, um tema recorrente ao longo do filme, desde seu título até as ondas filmadas e desenhadas sobre a película. A comparação não se refere a um sentido pejorativo de uma atividade infantil, mas ao modo com o qual, como coloca Walter Benjamin, as crianças “sentem-se irresistivelmente atraídas pelos detritos que se originam da construção, do trabalho no jardim ou na marcenaria, da atividade do alfaiate ou onde quer que seja.” “Nesses produtos residuais”, ele continua, “estão menos empenhadas em reproduzir as obras dos adultos do que em estabelecer uma relação nova e incoerente entre esses restos e materiais residuais. Com isso as crianças formam o seu próprio mundo de coisas, um pequeno mundo inserido no grande.”²

Mar de Coral parece interessado sobretudo nos pequenos mundos contidos dentro do nosso: no caráter evocativo do nome da lanchonete “Tigre” ou da empresa de ônibus “Porto Alegre”; em uma vitrine de uma companhia aérea que mostra um avião decorativo ou outra que mostra cavalinhos de balanço; em um enorme guarda-chuva que protege uma cidade inteira dos pingos em um desenho animado ou nos pequenos guarda-chuvas decorativos pendurados sobre uma rua ensolarada. Não à toa, a primeira das aventuras vividas por Alice no País das Maravilhas é uma brincadeira com a escala: beber para diminuir de tamanho, comer para aumentar. Há um momento em Mar de Coral em que pequenos botões alaranjados dispostos sobre um fundo preto remetem a planetas no espaço sideral. Em outro, imagens da ponte Golden Gate, em São Francisco, servem de suporte para experimentações com pinceladas coloridas e rabiscos espiralados sobre a película. Estamos, também, em um País das Maravilhas, um terreno movediço onde tudo é possível, mas diferentemente da história de Alice, nenhum destes gestos chega a se configurar como empecilho; os ímpetos da brincadeira e do cotidiano prevalecem. Este é, afinal, um filme quase privado, no qual os pequenos mundos imperam sobre o grande.

___________

1 Todas as citações de Elena Duque foram retiradas de uma introdução que escreveu ao seu filme, em 2022. O texto foi traduzido integralmente para o português na Sessão Babel #1, sob o título Sobre Mar de Coral.

2 BENJAMIN, Walter. “Livros infantis velhos e esquecidos”. In: Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Trad: Marcus Vinicius Mazzari. São Paulo: Editora 34, 2002, pp. 57-58.

Ashes by Name Is Man/Popół imieniem jest człowieka, de Ewelina Rosinska

por Lucas Saturnino

À primeira vista, o espectador pode se perguntar: essas imagens que vejo, considerando sua procedência tanto geográfica quanto conceitual — mais especificamente, sua origem em um movimento que busca representar uma concepção de “paisagem polonesa”, um preceito por definição atrelado a uma noção de espaço político-social moldado por disputas nacionalistas —, são imagens cuja exibição já me vem carregada de significado ou são imagens que ainda preservam uma capacidade de serem vistas como manifestações puras de si mesmas, ou seja, como imagens desobrigadas para com qualquer sistema de significação cultural?

Para entendermos melhor, voltemo-nos à estrutura do filme: este Ashes by Name is Man (Popół imieniem jest człowieka, Ewelina Rosinska, 2022) tem por fio condutor um certo horizonte de vivência comunitária tradicional, cujo estado de espírito se busca transmitir nos interstícios do encadeamento de imagens que, ao entrelaçar motivos campestres e eclesiais, visa associar determinadas visões mundanas — seja no que elas apresentam de mais característico (feitios da natureza localizada, aspectos da fé organizada) ou de mais elementar (o sol a nascer é um sol a nascer, a faca a cortar é uma faca a cortar) — à expressão de uma identidade de grupo.

O espectador que recorrer a materiais complementares ao visionamento do filme — às palavras da própria cineasta, em suma — ficará sabendo que Rosinska estava se dedicando a retratar seus avós octogenários e, por tabela, o mundo que lhes englobava. A saber, um recorte territorial que, para os fins da captura de imagens, se estenderia de Kraków, na Polônia, à Lviv, na Ucrânia (cidade com histórica presença polonesa). Sob esse prisma da herança, portanto, é que a câmera vai sondando a plasticidade das coisas que encontra diante de si, entregando-se a um processo de redescoberta do território que desvela o cenário mítico (a ideia da paisagem polonesa) enquanto formação percorrível (a matéria da paisagem polonesa).

Eis o cerne da busca de Rosinska: apreender a materialidade que incita o imaginário sobre esse seu espaço de hereditariedade cultural, com isso reenquadrando-o perceptualmente. Para isso, põe ênfase no encontro da matéria com a luz, esse procedimento que faz tornar as coisas visíveis; pois contornando a comunicação linguística, o que procura oferecer são vias não puramente retóricas à transmissão de um tópico. Por exemplo, o retrato de uma ambiência regional; no caso, a tal da paisagem polonesa.

E sendo assim, o reenquadramento perceptual vai se dar com a organização das tomadas, configurando um movimento que pode ser descrito como estruturação do visível em visão. No que diz respeito à visão aqui articulada, a sensorialidade topológica — o valor da imagem como superfície tanto quanto signo — há de prevalecer sobre as forças eventualmente constritivas da narrativa e do contexto, tornando os planos não apenas acessíveis como convidativos à visita retinal de cada espectador.

Partículas de um filme invisível

por Rafael Castanheira Parrode

“To view the film as image composed to image, regardless if it is only a single frame. It is the Invisible that the film spectator must seek. The invisible will lead him forwards and backwards and ultimately towards the Future; the future in this case is the understanding of the films”.

Gregory J. Markopoulos, 1967

O que talvez mais me comova nos filmes de Pablo Marín seja a maneira como ele estabelece uma relação orgânica com outros cineastas, tradições, dispositivos e com outras práticas do cinema – que se desenvolveram em busca de estabelecê-lo como uma arte suprema –, utilizando-os como um guia pedagógico e poético sobre estar no mundo munido de uma câmera analógica. Gregory Markopoulos falava da câmera como um monstro (um “ciclope”) que precisava ser compreendido e assimilado para que se pudesse produzir uma imagem eterna. A junção entre o humano e a máquina, a câmera como extensão do corpo seria, portanto, o meio para conceber um Filme.

É uma relação profunda com a materialidade da imagem que, desde Blocking (2005) e seus experimentos com a deterioração através da submersão em água de um rolo 35mm contendo o trailer de alguma comédia hollywoodiana, desenha um percurso de aprendizado, curiosidade e fascínio pela constituição da película e pela maneira como ela reage à exposição da natureza e do tempo, num gesto tipicamente brakhagiano. TM (2008), seu filme seguinte, dá seguimento a esse processo sobre found footage. Retoma Rose Hobart (1936–1939), de Joseph Cornell, ou os filmes de Bruce Conner, agora manipulando fragmentos de filmes hollywoodianos em 35mm, divididos em duas fitas de 16mm. Assim como Sin Título (Focus) (2008) é uma elegia a Michael Snow, na maneira como o motivo do filme, para além do retrato de uma paisagem, se configura na operação e no controle precisos da câmera e de que forma esse controle imprime esses fragmentos de imagens.

Mas é sobretudo a partir de seus filmes de passeio, de viagem, que exploram deliberadamente os espaços a partir das singularidades e limitações da câmera, que Marín se abre mais às intuições e percepções diante do seu ofício. Há, nesses filmes, um duplo trabalho: o da compreensão da técnica e o da reorientação do olhar a partir dela. Daí a beleza de filmes como Denkbilder (2013), Resistfilm (2014) – outro filme brakhagiano –, Angelus Novus (2014) e Trampas de Luz (2021). Cada um desses filmes evidencia um percurso individual muito genuíno em torno do gesto de filmar e produzir imagens. De modo geral, a montagem direta na câmera potencializa essa elaboração gestual do olhar e conduz Marín a desenvolver um vocabulário próprio, menos referencial.

São filmes que me remetem de alguma forma a München-Berlin Wanderung (1927), realizado por Oskar Fischinger que, imbuído de filmar seu trajeto a pé de Munique até Berlim munido de uma câmera e um único rolo de 3 minutos, acaba por desenvolver novas formas de contingenciar o tempo através da alteração da velocidade dos quadros, do trabalho com o obturador, dos planos curtíssimos e de toda uma série de possibilidades ópticas e mecânicas da câmera que lhe permitem criar um poderoso fluxo sintético de fagulhas de pequenos instantes de um percurso impresso em celuloide. Marín está como Fischinger: operando na surpresa, na descoberta, na tentativa e no erro a partir da contingência técnica.

Os filmes de Pablo Marín estão a todo tempo retrabalhando esses cânones, caminhando conscientemente sobre uma rodovia já muito pavimentada desde as primeiras vanguardas do cinema. É, nesse sentido, o trabalho de um cinéfilo, um pesquisador e um historiador devoto, mas é também o trabalho de um artesão profundamente implicado com o trabalho de criação e construção de imagens em movimento. Seus filmes não se reduzem a uma experimentação vazia, mas parte desses cânones para descobrir uma linguagem própria.

Talvez por isso Materia Vibrante (2024) seja o que melhor sintetize essa relação de Marín com o FILME. É seu projeto mais maduro, plenamente ciente de seu domínio técnico, mais rigoroso e ao mesmo tempo mais livre. É um filme que evoca Markopoulos em cada enquadramento, em cada fusão – lembra muito obras como Ming Green (1966) e Sorrows (1969) –, no gesto de posicionar a câmera, de montar o filme na câmera, transitando entre lugares e construindo uma relação quase mítica entre eles; e também remete a seus textos teóricos. Me faz pensar no “cinema da devoção” de Dorsky, mas são as reflexões de Markopoulos sobre a ideia do “film as film”, essa relação simbiótica e mítica do cineasta com a câmera e a película, que Marín parece tatear: “Acredito sinceramente que um cineasta tem de se apaixonar pelo odor do celuloide, da cola das emendas, das exalações da projeção; tem de sentir o entusiasmo através dos poros da sua pele”.

Materia Vibrante trabalha de maneira muito expressiva e simbólica a questão do tempo, desses instantes do tempo. Há um desejo de capturar coisas que não estão necessariamente nas paisagens, mas no cosmos. Os enquadramentos, os cortes e as sobreposições enfatizam uma natureza que avança sobre a cidade desabitada, desolada, perdida em algum lugar. Aqui, já não se trata tanto de um filme cujo processo ou dispositivo está em evidência, mas sim da construção desse pensamento em torno do corpo que filma – um corpo intuitivo, criativo, que vê, que fabula. O corpo que, interligado ao ciclope, opera o milagre de “cristalizar o tempo”, como na alegoria usada por Markopoulos para definir a matéria primordial do cinema.

Markopoulos defendia que o trabalho artesanal meticuloso, de colocar mesmo a mão na massa, trabalhar cada frame, imagem por imagem – “the work is the meaning”, dizia ele –, que dá sentido à obra. É então nesse constante exercício de lida com o material fílmico, de intimidade absoluta com essas ferramentas de trabalho, que é possível conceber um “film as film”. A liberdade e criação só serão possíveis tendo plena consciência das limitações que a realização do filme impõe, aceitando-as como ponto de partida. Não só uma consciência técnica, mas uma consciência existencial. Em Materia Vibrante, Marín se mostra um discípulo aplicado das teorias de Markopoulos no sentido de sempre buscar transcender o método em si. Agora que a relação com o aparato fílmico já está plenamente estabelecida, há mais abertura para a criação, para a intuição e para as manifestações do espírito. Não importa, portanto, se o cineasta cria um novo método ou se apenas põe em prática um método já descoberto. Importa o comprometimento vital dele com o cinema (com o filme!), com o desenvolvimento de uma prática do olhar, com o trabalho, com a repetição, com a insistência diante do caos, diante da compreensão desse poderoso artefato do infinito, que captura e cristaliza alguns desses trilhões de partículas do tempo.Materia Vibrante opera num registro muito particular do que não é visível, do que não se manifesta aos olhos, mas que, de alguma forma, se materializa na película através de uma reação alquímica com a luz. Não se trata da criação de retratos daquelas paisagens ou da articulação dessas imagens para a criação de um conceito ou tese, mas da captação de algo que lhe é intrínseco, sagrado, visível apenas àqueles espectadores que têm fé e coragem diante dessa jornada em torno da eternidade do cinema, possibilitando-lhes a “serenidade”. O filme é então uma entidade mítica! É uma perspectiva metafísica platônica que Markopoulos traz para a teoria do filme, sobretudo nessa ideia materialista do conteúdo de uma imagem fílmica que é obtida através de um processo “ultraterrestre” e “clorofílico” que cria e cristaliza um sentido da realidade humana que é sempre incompreensível. Talvez esta seja uma boa descrição para este belo filme de Pablo Marín.

Ojitos mentirosos: Um trampantojo

por Elena Duque

Ojitos mentirosos é um filme que se inicia pensando na ideia do trampantojo¹, e em como o cinema funciona como uma máquina de “trampantojear”. Quando olhamos para uma fotografia ou uma pintura muito realista através dos olhos da câmera, a menos que vejamos a borda ou moldura dessa realidade reproduzida, não sabemos que o que nos é apresentado não tem profundidade alguma. Presumimos que estamos diante de uma paisagem, uma esquina (já que este engano é especialmente funcional quando nos deparamos com elementos inertes que não se revelam pela ausência de movimento). Esta ideia muito simples me levou a pensar em todas as formas humanas de enganar os olhos e, portanto, no trampantojo. O cinema é um trampantojo: as imagens nunca se movem, o olho e o cérebro que as fundem. Daí também porque a animação esteve presente em todo momento ao planificar o filme. Foi importante também recorrer ao suporte cinematográfico pela sua instância como superfície plana, pelos seus enquadramentos estáticos, pela sua textura enganadora.

O simulacro, a imitação como algo positivo, como forma de formular outra coisa talvez melhor, de apontar novos horizontes na planura. Como algo lúdico, até. Investigando o trampantojo, encontro Omar Calabrese que assim o define: “é o único gênero pictórico que leva seu nome não pelo conteúdo das figuras representadas ou pela técnica de representação, mas sim pelo espectador. Os olhos ‘enganados’ do trompe-l’oeil são necessariamente os olhos de quem o olha.” Neste sentido, o primeiro paralelo com o cinema é útil, como apontei acima: a ilusão de movimento é gerada pelo olho/cérebro do espectador. Por outro lado, a qualidade fotográfica do meio faz com que consideremos automaticamente o que ele retrata como real. Por exemplo, poderíamos ver uma fotografia ou uma projeção filmadas, e tomá-las pela realidade diretamente capturada. Combinando essas ideias com filmagens em Super 8 de alguns trampantojos pintados em diferentes pontos de Madrid junto a imagens com temas semelhantes àqueles retratados, e de animações e reflexos em espelhos, a ideia foi relacionar cinema e pintura através dessas qualidades plásticas e desses jogos associativos.

O trampantojo “engana os olhos” através da técnica artística, num “gênero” que desde o século XVI embaça as fronteiras entre pintura, escultura e arquitetura. Segundo Baudrillard, “não é mais pintura. Diante da realidade e contra ela, converteu-se numa categoria metafísica: num simulacro mais profundo que a realidade.” Neste sentido, “«a alegria que produz não é, portanto, a do gozo estético face a uma realidade conhecida, mas sim a do gozo pungente e negativo da abolição do real. Objetos fantasmas, objetos metafísicos, contrapõem-se, em sua inversão irreal, a todo espaço de representação criado pelo Renascimento.” Além de aludir à qualidade fantasmagórica do cinema como luzes e sombras projetadas, procuro brincar com o estatuto aparentemente neutro da câmera como observadora fiel da realidade, seguindo também a ideia de Jean-Louis Comolli em Técnica e Ideologia que acena para a influência direta da representação pictórica no cinema: “O aparato cinematográfico é um aparato propriamente ideológico, um aparato que difunde a ideologia burguesa, antes mesmo de difundir qualquer outra coisa. Ou seja, uma câmera que produz um código de perspectiva diretamente herdado, construído segundo o modelo da perspectiva científica do Quattrocento.”

Tudo isso, no final, vira um jogo. Pois é mais um jogo que o som do filme empreende. Aos edifícios madrilenhos impõem-se o som de uma paisagem pantanosa da Flórida e o canto das cigarras acaloradas numa tarde de verão em Veneza. Se assumem como próprios da paisagem urbana os sons distantes e estranhos devido à capacidade enganosa da montagem sonora. Há também um som “verdadeiro”, o do pátio da minha casa (que é retratado no meio e no final do filme) junto ao som distante da música Ojitos mentirosos, do grupo mexicano Tropicalísimo Apache, que me ajudou a imaginar esse filme. A música tem uma letra que serve de brincadeira ou duplo sentido: esse “mienten, mienten tus ojitos”, que o Tropicalísimo Apache canta ao falar de um amor traiçoeiro, aqui vira uma alusão a como seus olhinhos mentem quando você confunde qualquer trampantojo (pictórico ou cinematográfico) com a realidade. E serve também para fazer referência, de forma secreta para quem não me conhece, à minha própria vida, às pessoas (nada casuais) que aparecem no final do filme. Pois bem, Ojitos mentirosos é uma canção que me chega através delas, e que tem sido partilhada e cantada muitas vezes nos últimos dois anos desde que me mudei para Madrid. Madrid, uma miragem muito real, um lugar por vezes hostil para pintar novas realidades habitáveis, e que com tudo o que contém é a protagonista final deste filme.

Elena Duque, julho de 2023

___________

1 N. do T.: No texto original, a autora utiliza o termo para fazer referência à expressão francesa trompe-l’oeil, muito utilizada nas artes plásticas para designar uma técnica que, a partir de certos procedimentos de perspectiva, cria uma espécie de ilusão de ótica, de enganação. Em nossa tradução, optamos por manter o termo em espanhol para melhor expressar as intenções de Duque.

Ver, crer

por Roberta Pedrosa

Em Ojitos mentirosos, a realizadora Elena Duque trabalha dois aspectos mágicos, de certa maneira, das imagens gravadas sobre a película. Primeiro, o que pode ser descrito como uma hipnose, causada tanto pela substituição rápida de frames quanto pela ilusão de um espaço perspectivo tridimensional em uma superfície bidimensional. Segundo, o artesanato necessário para produção de tal ilusão. O filme se apresenta ao avesso, primeiro o resultado do feitiço – da hipnose –, depois os rastros da receita para sua reprodução.

Caminhando entre janelas reais e paisagens pintadas sobre muros, entre cartões postais e fotografias, embaralhando o referencial do espectador, o filme não deixa de se conectar com a imagem de Madrid. Uma Madrid ficcional, cidade vazia, no qual os carros passam sem emitir nenhum som. Após esse primeiro momento mais contemplativo, um som extradiegético anuncia a revelação das “mentiras”. Um zoom-out cria uma moldura preta em volta da imagem, reproduzindo assim a moldura da própria tela de cinema. Uma mão humana passa a retirar uma sequência de fotografias, com paisagens que vimos anteriormente e pareciam pertencer a um espaço filmado in loco.

Alinhada com as primeiras engenhocas ilusionistas do século XIX e os brinquedos ópticos – como os taumatrópios, os zootrópios, as lanternas mágicas –, dos quais sua câmera super 8 parece ser a herdeira natural, a artista evoca ainda uma tradição mais antiga de ilusão: aquela da história da pintura enquanto janela.

Apesar da agilidade dos frames, em meio aos cartões postais madrileños, a câmera se detém alguns segundos sobre algumas das poucas palavras escritas no filme: “Aqui estiveram as casas onde viveu o pintor Diego Velázquez desde a sua chegada em Madrid em 1623”. A enigmática e ilustre pintura, também moradora de Madrid, Las Meninas, é uma antecessora pertinente ao filme de Duque – que inclusive parece citá-la em uma das cenas que envolve a diretora, um espelho e uma criança em uma sala fechada. Enquanto Velasquez faz uso de seu brinquedo óptico – o espelho – para que o espectador não se perca em sublimes paisagens ou contemplações, mas num enigmático jogo de reflexos em uma sala fechada e escura, Duque, em Ojitos Mentirosos, busca um enigma de certa maneira análogo, com procedimentos diversos que adicionam camadas contraditórias à tradicional ilusão realista cinematográfica.

Se por um lado os olhos são sempre mentirosos e não podem confiar no que se vê, a postura de suspeita faz o espectador olhar com mais atenção – olhar duas vezes. Esse duplo registro se encontra em múltiplos momentos do filme: dentro e fora dos contornos dos cartões postais e espelhos, na trilha sonora que parece ter um início distante e depois se adere completamente à superfície do filme, no movimento das folhas das árvores gravado e depois pintado a mão sobre a película. Parece que é nesse segundo contato, nesse re-trabalho, nesse re-olhar que Duque encontra a maior alegria cinematográfica. A revelação da farsa da imagem visível pelas lentes da câmera não parece carregar nenhuma desilusão profunda ou tristeza, mas sim um convite para riscar o vidro translúcido da película e reencontrar ali um novo olhar sobre os já antigos meios de produzir imagens.

Desertos, galáxias e stop motion espiritual

por Bernardo Oliveira