Sumário

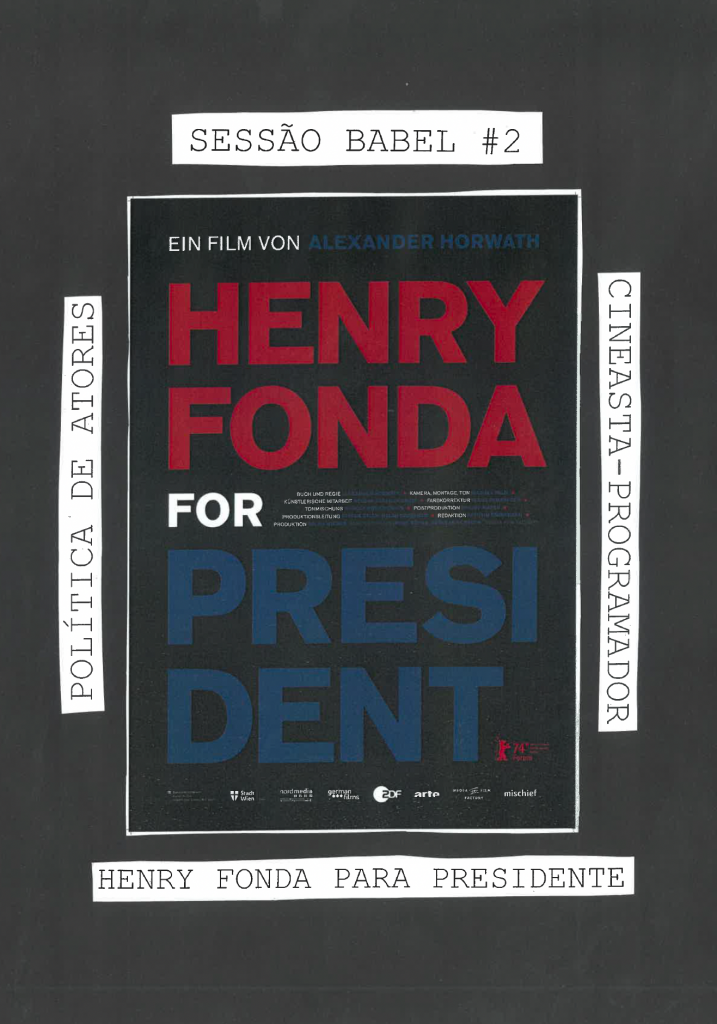

Apresentação Sessão Babel #2: Política de atores e o cineasta-programador, por Gabriel Linhares Falcão

“Oh Jesus Christ, it’s Henry Fonda!”: Política e ator, uma união não tão improvável, por Letícia Weber Jarek

Depoimento do diretor, por Alexander Horwath

Sonhos e fatos, Fonda e a América, por Alexander Horwath

A última entrevista de Henry Fonda, por Lawrence Grobel

Notas de programação para Henry Fonda para presidente (Il Cinema Ritrovato, 2020), por Alexander Horwath

Programação, minha bela inquietação, por Leonardo Bomfim Pedrosa

Entrevista com Alexander Horwath: Sobre Programação e Cinema Comparado, por Álvaro Arroba

A promessa do cinema, por Alexander Horwath

Algumas notas sobre uma “Utopia do filme”, por Alexander Horwath

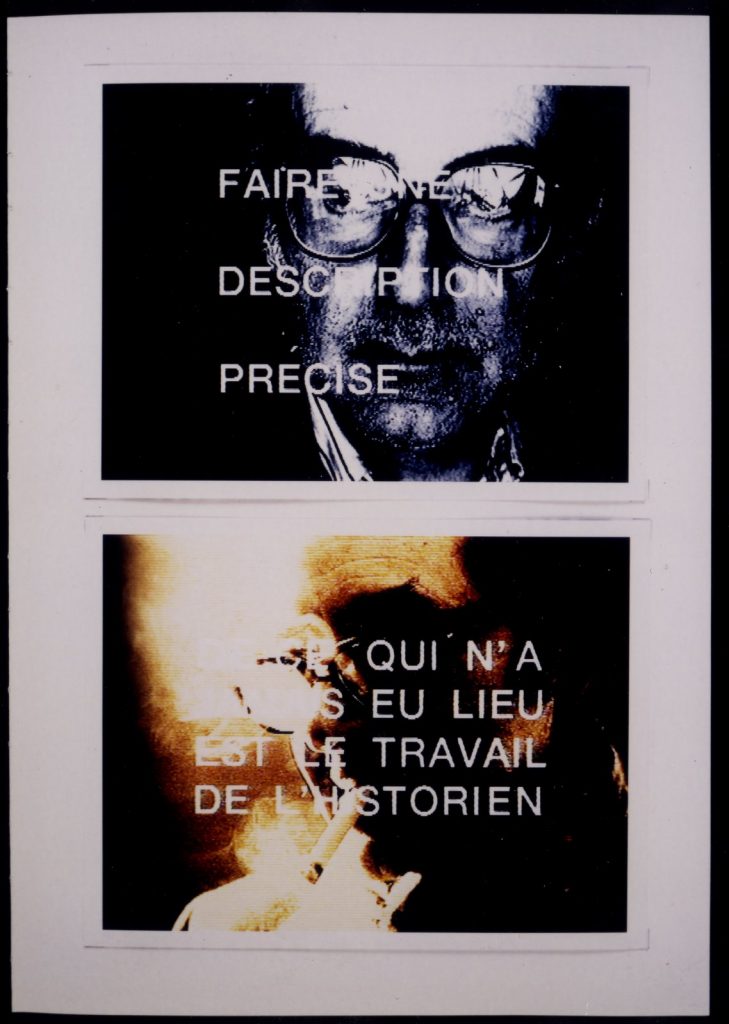

Fotos das filmagens de Henry Fonda para Presidente, por Alexander Horwath, Michael Palm e Regina Schlagnitweit

Apresentação Sessão Babel #2: Política de atores e o cineasta-programador

por Gabriel Linhares Falcão

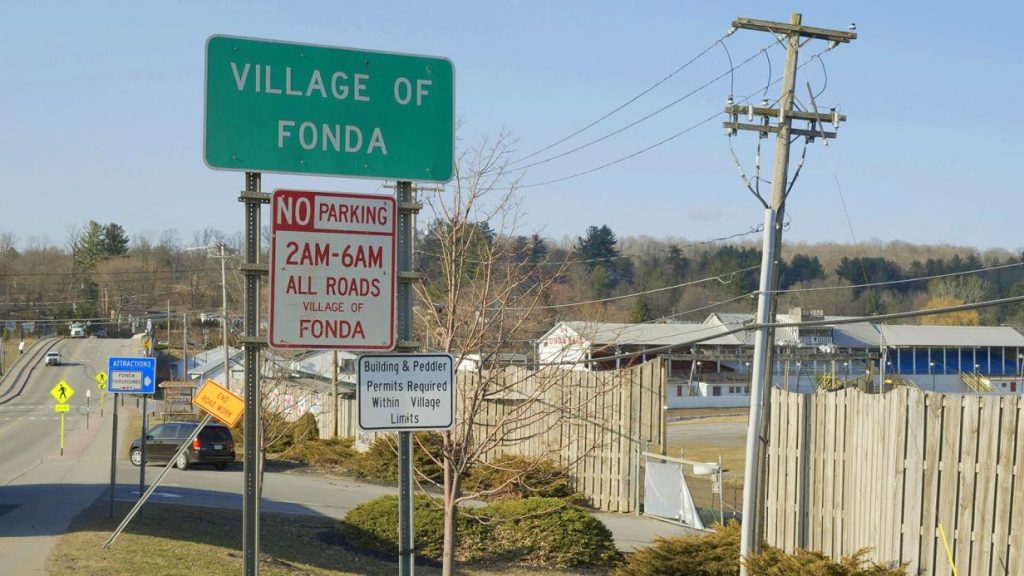

Na segunda edição da Sessão Babel, apresentamos o filme Henry Fonda para Presidente (2024). Com uma longa estrada no cinema, da direção da Viennale (1992-1997) a do Österreichisches Filmmuseum (2002-2017), o escritor, curador e historiador austríaco Alexander Horwath direciona sua experiência para a realização de seu primeiro longa-metragem. Sua premissa é bastante simples, uma hipótese: o ator Henry Fonda poderia ter sido o candidato de oposição perfeito contra Ronald Reagan, também ator, nas eleições de 1980. Na outra face da simplicidade, há um desdobramento infinito: investigar minuciosamente o passado em prol do imaginário e, no processo, realizar um levantamento de utopias pregressas para melhor entender os campos de forças políticas e socioculturais que moviam as engrenagens estadunidenses. “Possibilidades que a história não considerou dignas de serem exploradas” (Kracauer, citado por Horwath em A Promessa do Cinema).

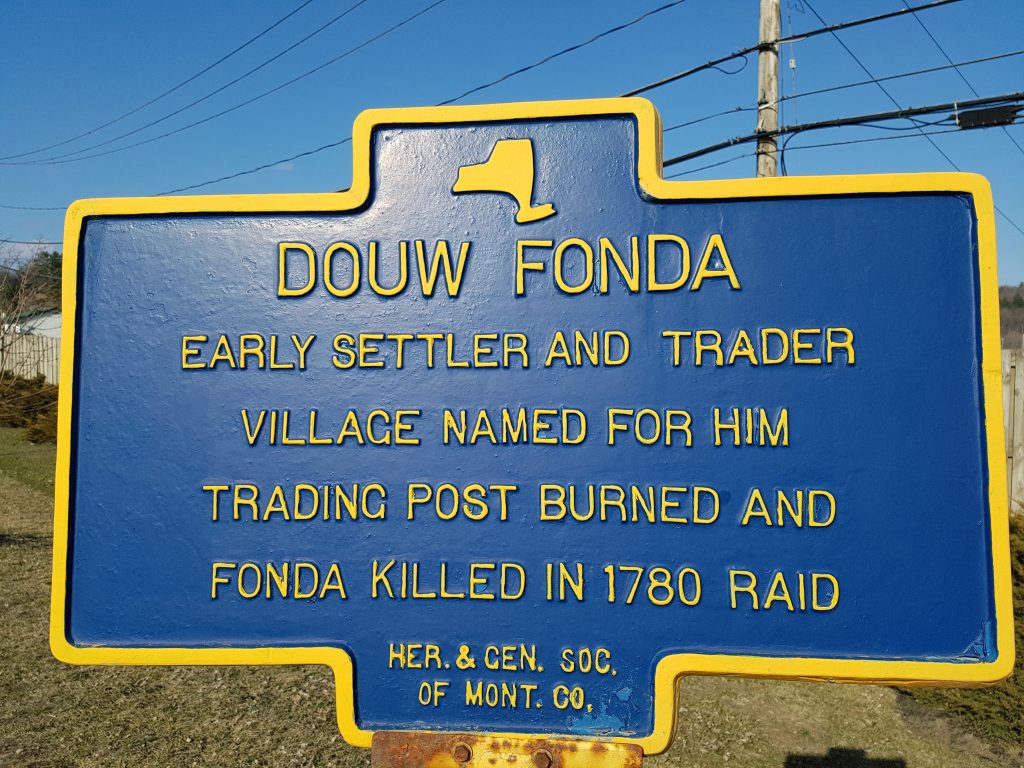

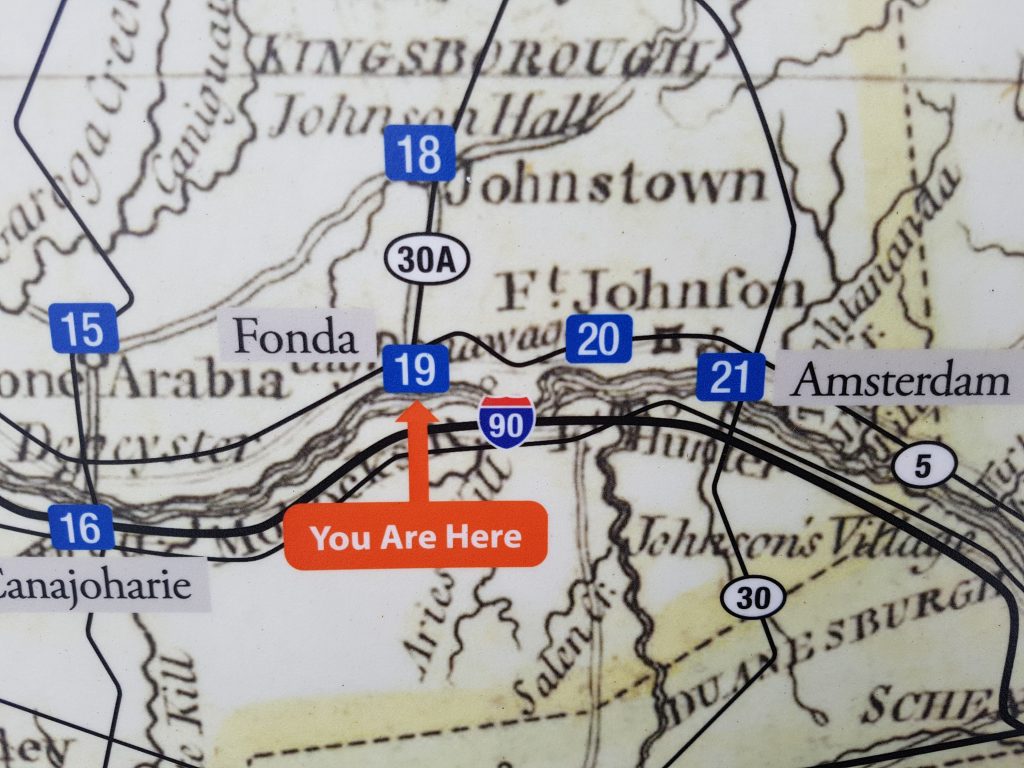

A chegada dos primeiros Fondas da Holanda aos Estados Unidos forma um preâmbulo e a vida de Henry Fonda dá a linha de cronologia a esta investigação. Um filme-ensaio argumentativo que avança visando duas constatações. Uma completamente possível: Fonda é um ator-autor. A outra, por mais perto que se aproxime em diversos momentos, nunca se concretiza fora das telas: Fonda como ator-presidente. Henry Fonda, segundo ele mesmo, “não possui boas respostas para nada”. Já nós, espectadores, ouvimos evidências do oposto em diversos registros e somos conduzidos a nos juntarmos em prol dessa fantasia presidencial. A ideia se apresenta cada vez menos a nível pessoal do diretor e cada vez mais no imaginário público. O ator, com toda sua timidez, parece fugir da possibilidade, sempre flertando com o perigo mas sem nunca ser pego; a concretização é o limite a não ser ultrapassado. As palavras de John Steinbeck sobre o ator poderiam descrever também a relação de Fonda com a presidência: “minhas impressões do Hank são de um homem que quer alcançar mas é inalcançável”.

Alexandre Horwath viaja aos Estados Unidos ao lado de Michael Palm e Regina Schlagnitweit para filmar os lugares em que Henry Fonda e os Fondas viveram, os lugares utilizados ou representados como cenários em seus filmes, constituindo um longo road movie pelo largo território estadunidense. O presente é extremamente discrepante dos passados vistos nos filmes, muitas vezes se apresenta como terra arrasada pelo antidemocrático capitalismo, com direito a um falso Donald Trump performando nas noturnas ruas nova-iorquinas. O passado entrecorta o presente por três vias: a do pretérito em si mesmo (os filmes em seus contextos da época; o historiador), a do passado em tensão com o presente (os filmes de outrora no contexto atual; o programador), o futuro do pretérito (todas as utopias hoje relegadas ao passado; o crítico).

Henry Fonda para Presidente é certamente o filme de um escritor, programador, historiador, além de um cineasta, em que vemos todas estas faculdades em operação conjunta. Antes de se tornar filme, o projeto se apresentou como programa no Il Cinema Ritrovato, em Bolonha, no ano de 2020. Uma retrospectiva centrada na figura de Henry Fonda com recorte que privilegiava um arco específico: filmes que encapsulam o “best man”, o “wrong man” e o “man with no name”, ao mesmo tempo.

No dossiê que acompanha a nossa sessão, apontamos para algumas direções. A política dos atores se apresenta como campo de pensamento evidente. O termo, que ganhou notoriedade principalmente com o livro de mesmo nome escrito por Luc Moullet (1), propõe uma recentralização da tradicional política dos autores. Gestos, posturas, modos de falar, olhar, andar, o uso das mãos, as expressões, seus papéis; entre alguns outros aspectos também alvos de atenção. Os contextos que acompanham estas produções (um ator costuma fazer muito mais filmes ao ano que um diretor), suas possíveis autoridades e autonomias enquanto produtores de seus próprios filmes, suas filiações recorrentes a cineastas específicos são levantamentos considerados no debate e na defesa de suas autorias. Extrapolando a política dos atores, o filme se estende ao campo eleitoral propondo uma política de atores, abrindo margem para uma série de estudos atorais, desde a biografia ao estudo da persona, à figura pública inserida, propulsora e intervencionista do imaginário público.

Outro caminho que se apresenta é o do cineasta-programador: pensar a montagem e o discurso proximamente ao ato de programar filmes. Recuperamos textos e entrevistas que elucidam ideias sobre cinema de Horwath que podem reverberar em Henry Fonda para Presidente. Por exemplo, sua preferência por pensar a programação não em termos espaciais (um filme ao lado do outro), mas temporais (um filme após o outro); seu maior interesse nas discrepâncias entre os filmes que nas similaridades. (2) Ou suas muitas manifestações a respeito da “utopia do filme” (3), que “reside num entendimento do cinema que permita a suas formas amplamente diferentes — e suas amplamente diferentes formas de inteligência e beleza — coexistir de maneira produtiva” (Horwath em Algumas notas sobre uma “Utopia do filme”). E seu forte senso de preservação e conservação: “Para repassar esse legado ao futuro, será necessário manter a ‘impura constituição genética’ do cinema intacta, assim como é necessário manter intactos os parâmetros tecnológicos-estéticos (seu ‘código genético’) pelos quais a mídia fez sua impressão no mundo”. Vemos, em Henry Fonda para Presidente, como o ator é estudado para além das obras cinematográficas, em concomitância a uma série de registros — longa-metragens ficcionais, séries de TV, documentários de guerra, propagandas publicitárias, talk shows, filmes caseiros, etc. Reconhece-se o mar de imagens em movimento em disputa de atenção com o cinema e a consequente necessidade de abertura e depuração na recepção destas, possibilitando assim a coexistência produtiva por meio da elucidação de seus “códigos genéticos”.

A recuperação do material de Horwath no nosso dossiê visa não só disponibilizar um rico material inédito em português que abrange campos distintos de atuação no cinema, mas também perceber, lendo-os em 2025, que uma utopia já se manifestava nestes textos de outrora, ainda tão atuais. Utopia que já era perceptível e que felizmente se concretizou: Alexander Horwath para cineasta.

Letícia Weber Jarek abre a primeira parte com um texto abordando o filme pela chave da política dos atores. Leonardo Bomfim Pedrosa abre a segunda parte abordando-o pela figura do cineasta-programador. Revisões feitas por Beatriz Pôssa. Traduções do inglês por Gabriel Linhares Falcão e João Lucas Pedrosa, do espanhol por Leonardo Bomfim Pedrosa e do alemão por Lucas Saturnino. Agradecemos a todos os colaboradores que uniram-se com entusiasmo e novas ideias, possibilitando a entrega de um dossiê muito maior e rico do que planejado inicialmente.

Agradecemos imensamente a Alexandre Horwath, Michael Palm, Regina Schlagnitweit, Marion Schirrmacher e a MISCHIEF Films por todo apoio na exibição, pelo compartilhamento de materiais textuais e fotos das filmagens, além do evidente entusiasmo com o projeto. Agradecemos também a Aaron Cutler e Mariana Shellard (Mutual Films) e a Cláudio Silva (Mostra Internacional de Cinema de São Paulo) que nos ajudaram a tornar a sessão possível. E como sempre, o apoio imprescindível de Ruy Gardnier e da Cinemateca do MAM, sede das nossas sessões.

___________

1 O livro Politique des acteurs (1993), de Luc Moullet, não é fundador da expressão nem do campo de estudos. O termo já havia sido utilizado muitas vezes aqui e acolá em revistas como Positif e Cahiers du Cinéma, além da variação feminina, política das atrizes, também já ter sido usada. Entretanto, é inegável o papel do livro no impulso da expressão à notoriedade, sendo um dos primeiros, possivelmente o primeiro, estudo extenso e conciso sobre o tema. O livro está disponível integralmente em inglês no blog The Seventh Art, assim como quase toda a obra de Luc Moullet, com tradução do crítico Srikanth Srinivasan: https://theseventhart.info/2020/04/03/politique-des-acteurs/

2 Vide o texto que acompanha esta seleção de Alexander Horwath à convite do MUBI Notebook em 2019 (época em que Henry Fonda para Presidente estava em produção): “Considerando que a) este convite visa fornecer ‘uma criação instantânea do que assisti este ano’ e b) acredito que todas as manobras curatoriais pretensiosas devem ser evitadas, só posso dizer que assisti muito a [Henry] Fonda e [Guy] Debord no ano passado e que ambos dialogaram muito naturalmente com alguns dos meus novos filmes favoritos. O que, eu acho, é exatamente o que uma sessão dupla fantasia significa. As distâncias entre duas obras costumam ser mais interessantes para mim do que os lugares onde elas se cruzam. Quanto às fotos e às comunidades nelas representadas: ‘Como crianças perdidas, vivemos nossas aventuras inacabadas’”. Em:https://mubi.com/pt/notebook/posts/notebook-s-12th-writers-poll-fantasy-double-features-of-2019#horwath

3 Termo emprestado do ensaio de Alexander Kluge, Die Utopie Film, de 1964.

“Oh Jesus Christ, it’s Henry Fonda!”:

Política e ator, uma união não tão improvável

por Letícia Weber Jarek

I. O mercenário

A cena é bem conhecida: num oásis construído por uma família de pioneiros em pleno deserto, quando a calmaria reina entre o canto das cigarras e os preparativos para o almoço, um bando de forasteiros irrompe por entre os arbustos — os pássaros anunciam a matança de toda uma família, cujo filho caçula é a última vítima. Último corpo deposto nessa pintura dos primeiros tempos dos Estados Unidos, mas também a primeira testemunha da reviravolta estética em curso. Ou seja, quando esse quadro idílico, composto por toalhas xadrez, cantis cheios e roupas de domingo, é maculado pela presença de ninguém mais, ninguém menos que Henry Fonda.

A anedota sobre Era uma vez no Oeste é também bem conhecida — Fonda pertencendo ao grupo de artistas que contavam incansavelmente as mesmas histórias. Ao se preparar para o papel, o ator teria então abandonado seus reluzentes olhos azuis para interpretar o mercenário Frank, valendo-se de lentes de contato e de um bigode característico de forasteiros de mau caráter. Contudo, Sergio Leone havia concebido seu vilão arquetípico justamente sobre as linhas do “Fonda face”, ora, o rosto que havia assistido e servido de base à evolução do faroeste hollywoodiano. Eis aí um contraste insuportável para o imaginário estadunidense, que explicará a má recepção e, até mesmo, a difícil aceitação de Era uma vez no Oeste na época de seu lançamento: quer dizer que o homem que dizima famílias e mata criancinhas sem ao menos pestanejar é o nosso Lincoln, Wyatt Earp, Mister Roberts…?

No programa The Dick Cavett Show1, em 1972, o ator narra com graça a descoberta de seus olhos, seus “baby blues”, através da panorâmica herética de Leone: se antes refletiam a inocência e um certo puritanismo do berço cultural estadunidense, agora o que reluz é a arma que põe fim ao garoto. Fonda conclui sua bela descrição com uma provocação gentil, que rebate as réplicas do apresentador, segundo as quais ele não teria interpretado muitos vilões, “verdadeiros psicopatas”. Com seu sotaque do Nebraska, ele diz sorrindo: “Is that being a heavy?”

Em 2024, Alexander Horwath adiciona um tijolo a mais nesse edifício disforme que constitui o imaginário cinéfilo no qual o ator ocupa um lugar central: em Henry Fonda for President, os planos de apresentação do mercenário de Leone são seguidos pela afirmação seca e certeira do narrador — “As filmagens de Era uma vez no Oeste começaram duas semanas depois do massacre de Mỹ Lai.” Talvez esteja aí a razão pela qual Cavett reage à descrição do ator com um reflexo cínico de surpresa, tamanho o recalque de todo um país diante do retrato impiedoso de Leone/Fonda: “Esse filme foi realmente feito?!” Ao que o ator responde com uma humildade desarmante, mas sempre muito afiado: “Sim, e fez muito sucesso. Não nesse país, não tanto…”

II. O homem comum

Guardemos o eco do acompanhamento monumental de Morricone, com guitarra e violinos em marcha, para passarmos a Henry Fonda for president. Pois ao emprestar a gravidade formal dessa e de outras obras da filmografia do ator, o filme de Horwath esbarra nessa mesma monumentalidade, tão atrelada à constante necessidade do cinema hollywoodiano de contar, e por aí reafirmar, o ideário dos EUA. Quer seja na atração despojada de Ford por filmes sócio-históricos, quer seja na reciclagem intermitente de personagens míticos como os irmãos James e o coronel Custer, Horwath trabalha nos interstícios dessa sólida tradição hollywoodiana, que, segundo Serge Daney, é marcada pelo espírito do teatro e do desfile, essa certa “generosidade americana de se dar em espetáculo, dizendo para si mesmo que todo mundo vai amá-los — o único povo na História que pensou que seria amado”2.

Porém, grande astúcia dos velhos diretores que o programador e cineasta austríaco acaba herdando, o espetáculo histórico é contado aqui no rosto de um ator que, este, “não possui boas respostas para nada”, que não pensa na sua influência, muito menos se declara consciente do ideal do common man que ele frequentemente encarnou — nas suas próprias palavras, “digno de confiança, leal, pleno de integridade”3. É com a voz condutora de Fonda, velha gaita do Midwest que surge aqui e ali em antigas entrevistas, que Horwath tece a sua colcha de retalhos. Entre histórias centrais e marginais do cinema, pequenas e grandes rodovias dos EUA, ele articula uma reflexão sobre o país, suas atualidades sempre tão performáticas e, sobretudo, um ensaio sobre a vida e o trabalho de Henry Fonda. Na posição de cineasta, Horwath continua a atuar, contudo, como um programador — com um acréscimo de liberdade e discrição, é verdade, mas sempre explorando o potencial revelador de certas montagens e intercalações de filmes, tal como um cinéfilo e pesquisador ativo que vaga entre retrospectivas e torrents. Se a comparação com História(s) do cinema (Jean-Luc Godard, 1988) pode talvez se impor num primeiro momento, ela é, todavia, insuficiente: mais do que trabalhar com as imagens numa colagem à altura dos sonhos, Henry Fonda for President busca recuperar o processo de decantação dos filmes recorrente na vida de espectadores assíduos — ora, algo que ocorre, essencialmente, no tempo.

Daí o interesse em inserir longas cenas dos antigos filmes de Fonda com trechos atuais das paisagens estadunidenses: o elo perdido entre o passado e o presente surge entre um travelling de Ao rufar dos tambores (John Ford, 1939), no qual testemunhamos as perdas humanas da Guerra da Independência, os desfiles em homenagem aos veteranos dessa mesma guerra em A mocidade de Lincoln (John Ford, 1939) e, mais tarde na montagem, uma passeata que reproduz os velhos tempos de Tombstone — que “apresenta com orgulho as rainhas do passado, do presente e do futuro” dessa cidade tão cinematográfica. Para além dos gestos particularmente “americanos” destacados pelas perspectivas de John Ford, William A. Wellman, Fritz Lang e Alfred Hitchcock, sobressai o próprio território árido dos Estados Unidos. Ou seja, em travellings e panorâmicas que dão a ver grandes terrenos cercados pelas montanhas, por vezes parasitados por estruturas industriais, planos dos campos de trabalho ocupados outrora por simples agricultores Okies, hoje por mexicanos. Da amargura dos diretores clássicos chegamos então à desolação de cineastas como Robert Kramer e James Benning — planos semelhantes, suscitados por uma mesma paisagem: imagens de um país que, ao se vangloriar de “uma visão de liberdade no capitalismo, zomba da própria ideia de democracia”, segundo os termos de Horwath.

III. O ator

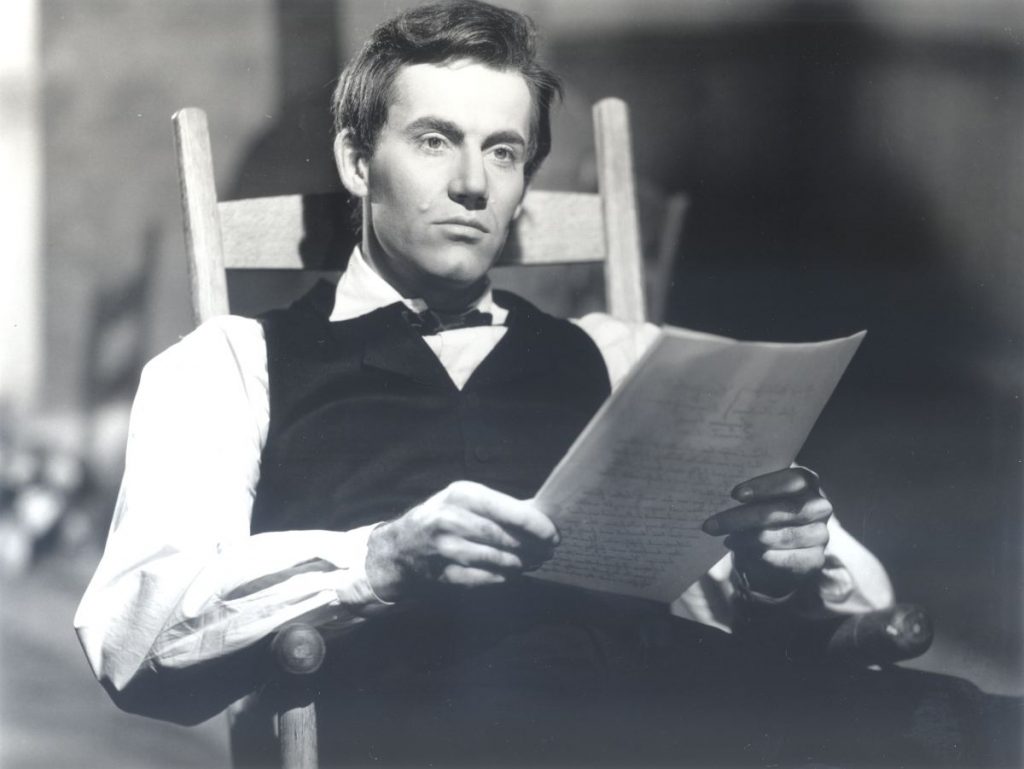

É sobretudo no rosto queimado de Henry Fonda, vincado pelo tempo, que essa história toma corpo. Talvez com John Wayne, ela poderia ganhar uma forma muito caricata e celebratória — ele, um “Prometeu da América”4. Nos traços de James Stewart e Gary Cooper, ela talvez se tornasse muito sombria e heroica, no que o anti-herói dos anos 1950 e 1960 possui de redenção e sacrifício. Nada disso em Henry Fonda. Ainda que sua filmografia tenha abarcado mais de duas décadas da história dos EUA, ao passo que o tempo histórico de seus faroestes vai de 1776 até 19655, os personagens de Fonda estão sempre muito à vontade no anonimato, um resquício da timidez inerente à persona do ator. Marco-fundador desta última, o jovem Lincoln é um ótimo exemplo — como ressalta Ford, aos gritos, a fim de convencê-lo a participar de A mocidade de Lincoln: “Que merda você acha que é isso? Você acha que ele é um maldito emancipador? Ele é um advogado amador de Springfield, pelo amor de Deus!”6

Por motivos um tanto descabidos, que revelam uma certa ideia do ator e do cinema hollywoodiano clássico, Henry Fonda é descartado rapidamente da política de atores de Luc Moullet. Diferente de sua quadra de ases, o ator estaria mais à esquerda do que à direita, mais inclinado a dramas psicológicos, tendo flertado muitas vezes com o teatro, o que produziu longos períodos de latência em sua obra cinematográfica – ao passo que Cooper, Wayne, Grant e Stewart teriam se consagrado inteiramente ao cinema. Palavra um tanto rara na prosa de Moullet, mas que descreve bem sua seleção, Henry Fonda é aquele que, entre todos esses colegas de profissão, se encaixa com mais dificuldade na definição de estrela. Como sublinha Michel Cieutat, ao contrário destes, Fonda “nunca se isolou numa temática limitada, ele pôde mesmo oferecer uma tripla imagem de marca ao público americano”7. Daí a dificuldade de inseri-lo na galeria de temas e motivos recorrentes da quadra de ases de Moullet, na qual um gesto, a continuação de um filme ou de um gênero, se transfere de um ator a outro.

Se críticos como Moullet denunciaram com precisão o underplay8 tão recorrente nas estrelas masculinas da época — que se transforma, em Fonda, numa atuação muito cool, de réplicas lentas e olhares detidos —, o ator trabalha, todavia, quase que paralelamente ao discurso individualista que personaliza os dramas e os personagens a partir dos traços das estrelas. Ele materializa, afinal, o “All-American Hero”9 que não possui um rosto preciso, daí a genialidade de Hitchcock ao construir todo um filme sobre a tragédia de ter um rosto muito comum. Trata-se, no fundo, desse rosto e corpo alongados “como um dia sem pão”10, com dentes perfeitos e uma considerável covinha na bochecha direita, que veicula ao mesmo tempo os valores do “puritanismo americano, da livre iniciativa e da democracia jeffersoniana, assim como do federalismo roosevelt-kennediano”11.

Defender Fonda como autor equivaleria, então, a travar uma batalha já perdida? Não — por muitos motivos, alguns deles contemplados por Fonda for president. Ao passo que Horwath cultiva, há tempos, um olhar atento à atuação12, seu filme extrapola as fronteiras estabelecidas pelo trabalho de Moullet. De um lado, pois ele não possui o pudor estratégico de não comentar, nem ao menos tentar entender, como a vida pessoal dos atores influi nas suas composições — algo comum, e frequentemente instrumentalizado, nas produções da indústria hollywoodiana. Por isso, ele se afilia muito mais à linhagem de estudos atorais e star studies que, muito antes de Moullet, escreveram sobre os atores13, tendo em conta suas composições e suas personas. Isto é, a maneira como a imagem de uma estrela é produzida, ao mesmo tempo, pelo fílmico e extra-fílmico.

Já é tempo de entender que o ator como autor não é uma ideia original do crítico da Cahiers du Cinéma14, muito menos que Moullet teria inventado a roda com a expressão política de atores. Ora, uma expressão recorrente nos meios cinéfilos nos anos 1970 e 1980, e que irrompe, segundo minhas últimas pesquisas, na pluma de Christian Viviani em um artigo da revista Positif15 — revista que, aliás, glosou muito mais sobre os atores hollywoodianos, fazendo deles um verdadeiro campo de pesquisa, do que os próprios Cahiers. O que o projeto de Moullet possui de enriquecedor e provocador, ele possui também de empírico e arbitrário, nas palavras de Jacqueline Nacache, ele “reivindica uma leveza que contamina seu objeto e corre o risco de se tornar seu próprio beco sem saída”16. Nesse sentido, Moullet se aproxima bastante da primeira tentativa de aproximação teórica de Éric Rohmer e Claude Chabrol ao autor Hitchcock17… E se fôssemos permanecer nas vias dos Cahiers, seria interessante sublinhar que, como diria Godard, atentamo-nos para a palavra errada: ao invés de autor, deveríamos nos deter na palavra política.

Aqui, Horwath acerta mais uma vez. Não só ele produz um filme que se constitui como um grande mapa íntimo dos EUA, mas também um guia dos trabalhos de Fonda, no qual é possível seguir uma espécie de educação do olhar em relação à atuação. Ora, um material de apoio valioso para os estudos atorais, que evidencia a necessidade de sensibilizar o olhar aos gestos dos intérpretes e aos discursos de suas personas através da imersão constante, da vivência diária com suas filmografias… Que Fonda diga que ele não se vê como um autor, cena presente no filme, pouco importa: quantos críticos se depararam com a mesma afirmação de diretores hoje validados, de forma legítima, pela alcunha de autor? O que prevalece, enfim, são essas frequentes centelhas de criação destacadas pela montagem de Horwath: sua caminhada em Lincoln, ponto de partida de seu estilo e sua persona; como ele deixa suas mãos soltas nesse mesmo filme, tal como um casaco velho pendurado no vestíbulo; em oposição, os punhos em riste em Sangue de heróis (John Ford, 1948). Ou ainda, como seu corpo trava uma frequente batalha com o visível, pernas à altura do quadro, levando tombos gigantescos em As três noites de Eva (Preston Sturges, 1941); o andar saltado, ombros e quadril à frente, como se ele tivesse dois joelhos, relembra Dick Cavett. De personalidade fechada, como John Ford, ele compartilha com esse diretor suas melhores criações: nas palavras de Ford, ao relembrar a filmagem de Lincoln, essas “tears of multitude”.

IV. O presidente

É por isso que a alucinação de Maude ao montar a campanha presidencial de Henry Fonda em 1976, na série televisiva desse mesmo ano, não goza da mesma canalhice do discurso de Reagan que abre as cenas iniciais do filme, ou do múltiplo de Donald Trump que, numa cena, dança sob as luzes da Times Square. Ao insistir nas Vinhas da ira, filme central nessa colcha de retalhos, Horwath aponta para uma espécie de repositório moral de Fonda, que o aproxima timidamente de uma veia messiânica. Com o rosto sulcado semelhante ao de John Carradine, ele vaga nesse filme como uma “estrela relutante”, o “melhor ator desconhecido de Nova York”, cujo andar “teimoso, paciente” suscita a identificação de James Baldwin. Mais do que o melhor homem, o homem errado e o homem sem nome, como relembra Horwath18, Henry Fonda parece encarnar com frequência personagens eternamente presos na dinâmica daquele que é ninguém em via de se tornar alguém. Um Cristo qualquer de todos os dias, frequentemente ignorado, mas que, num momento inesperado, suscita a memória, evoca a perda e a presença dos mortos. Em suma, um vulto. Voltamos assim ao rosto turvado pela sobreposição de imagens em O homem errado (Alfred Hitchcock, 1956), aos olhos que se subtraem da imagem em Consciências mortas (William A. Wellman, 1942), à primeira aparição do presidente que apertará o botão final do apocalipse em Limite de segurança (Sidney Lumet, 1964): apenas uma nuca, o rosto refletido no metal turvo do elevador. Enfim, um rosto cinematográfico que se faz santo sudário…

O que torna, afinal, a tese de Maude e Horwath ao mesmo tempo tão autêntica quanto impossível é que esse rosto que remete ao passado e à memória, como sublinha Devin McKinney19, o faz por acaso, quase a contrapelo — e é justamente aí que Fonda se distancia de figuras como Reagan e Trump. Ao contrário deles, ele é, no fim das contas, um bom ator: ele usa uma máscara ideal sem mentir ao todo — naquilo que há ao menos de essencial. Em suma, está aí toda a diferença entre esses presidentes ideais e reais: as rugas e o bronzeado ressecado de Fonda contra o amarelo hepático e artificial do atual presidente dos EUA. Com o primeiro, ator de um eterno P&B, a história desse país se revela na máscara do ator — quando ele vira as costas para o ideal e cobre os próprios olhos após testemunhar o horror e a violência. Com os verdadeiros presidentes que passam em prime time nas televisões estadunidenses, a máscara, o desfile alegre e o discurso acalorado fazem dessa mesma história uma superfície plastificada que se encerra em si mesma — com um lifting aqui, um botox acolá.

___________

1 Cena disponível no Youtube, programa realizado em 19 de abril de 1972.

2 DANEY Serge, La maison cinéma et le monde. 4, Le moment Trafic, 1991-1992, ed. Patrice Rollet, Paris, POL, 2015, p. 49.

3 Empresto esse trecho do próprio filme de Horwath, que reproduz a gravação de entrevista de Fonda, realizada pela revista Playboy, em dezembro de 1981. Nas próximas citações não referenciadas, trata-se de novos empréstimos retirados do próprio filme de Horwath.

4 CIEUTAT Michel, « Henry Fonda ou l’Amérique des certitudes », Positif, n° 265, março de 1983, p. 23.

5 Ver o artigo de CIEUTAT Michel, « L’Ouest ordinaire – Henry Fonda et James Stewart », Positif, n° 509-510, julho de 2003, p. 44.

6 BOGDANOVICH Peter, Who the Hell’s in It: Portraits and Conversations, New York, Alfred A. Knopt, 2004, p. 306. Mais uma vez, Fonda conta essa história — agora com algumas alegres alterações — em 1969, durante sua entrevista com o crítico e cineasta para o documentário Dirigido por John Ford (Bogdanovich, 1971, 7 min). Entrevista que também será transcrita no livro citado acima, no original: “What the fuck you think this is?! You think he’s the goddamn emancipator? He’s a jack-leg layer in Springfield, for Christ’s sake!”.

7 CIEUTAT Michel, « Henry Fonda ou l’Amérique des certitudes », op. cit., p. 19.

8 Conferir, por exemplo, o capítulo de Luc Moullet sobre Gary Cooper em Politique des acteurs (1993, p. 19-42) e a obra seminal de Christian Viviani sobre o estudo do ator no cinema, Le magique et le vrai : L’acteur de cinéma, sujet et objet (2015).

9 CIEUTAT Michel, « Henry Fonda ou l’Amérique des certitudes », op. cit., p. 19.

10 Ibidem, p. 26.

11 Ibidem, p. 23.

12 Conferir “Interview with Alexander Horwath: On Programming and Comparative Cinema”, Cinema Comparat/ive Cinema, vol. I, n. 1., 2012,

p. 12-31.

13 Indico os livros essenciais de James Naremore no âmbito dos estudos atorais (Acting in Cinema, 1988) e a obra de Richard Dyer, Stars (1979), como uma bela introdução aos star studies.

14 Conferir MCGILLIGAN Patrick, Cagney, The Actor as Auteur, New York, Da Capo Press, 1975.

15 VIVIANI Christian, « Lon Chaney ou la politique de l’acteur », Positif, n° 208-209, julho de 1978.

16 NACACHE Jacqueline, L’Acteur de cinéma, Paris, Armand Colin, 2005, p. 46-53.

17 ROHMER Éric, CHABROL Claude, Hitchcock, Paris, Éditions universitaires, 1957.

18 Descrição do ator para a retrospectiva do Il Cinema Ritrovato, realizada em 2020.

19 MCKINNEY Devin, The Man Who Saw a Ghost: The Life and Work of Henry Fonda, New York, St. Martin’s Press, 2012, p. 188. Citado também por Horwath nas apresentações das retrospectivas realizadas no Il Cinema Ritrovato (2020) e na Cinemateca Francesa (2024).

Depoimento do diretor

por Alexander Horwath

A busca por “origens” deve ser evitada a todo custo, mas não é exagero dizer que minha preocupação ao longo da vida com a história e com o presente dos Estados Unidos, com o cinema estadunidense e seus profissionais, e especificamente com o ator Henry Fonda, foram razões essenciais para eu experimentar uma nova profissão.

Ainda assim, esse salto na feitura de filmes é, com certeza, puxado para mim. Decidi seguir porque, para chegar a um acordo com o material acumulado à minha frente, a abordagem cinematográfica parecia ser a única que apresentava lógica. Um aprendizado de minhas atividades anteriores: cada tópico “adotado” impulsiona uma certa forma de realização. Em algum nível, qualquer constelação de perguntas já contém a forma da possível resposta. Por isso que, em colaboração próxima com Michael Palm e Regina Schlagnitweit, escolhi responder em forma de filme. Pode lembrar uma dupla hélice: duas tiras principais que constantemente se entrelaçam num mútuo movimento ascendente e espiralar – a biografia de um compósito chamado “Henry Fonda” e a “biografia” dos Estados Unidos da América.

O filme sobrepõe múltiplas esferas temáticas e formatos de apresentação: narrativas ficcionais e fatos históricos; cursos individuais de vida e reflexões sociopolíticas; momentos da história estadunidense e os detritos de sua cultura popular – assim como perguntas ácidas sobre democracia. Henry Fonda é o piloto desta empreitada. Sua vida e a vida de seus ancestrais, a pessoa de fato e a persona cristalizada de seus filmes, os lugares e tempos onde e quando a pessoa e a persona foram ativas – esses fios condensaram em uma visão dos EUA. E nos levaram às locações onde filmamos em 2019 e 2021. A forma concreta e o seu próprio momentum levaram a mais investigacões: novas rotas secundárias, novos personagens-satélite, novas conexões e especulações. Graças ao seu histórico familiar, seus conflitos pessoais, fraquezas e crenças, seus filmes e seu talento especial como ator, Fonda também opera um pouco como uma lente de zoom, capturando as mais variadas dimensões da história e da vida dos EUA por diferentes distâncias focais. Pode te dar apenas os contornos – ou detalhes muito precisos. E graças à voz de Fonda, que nos levou pela longa entrevista de Lawrence Grobel com ele no verão de 1981, ele também é o segundo “narrador” do filme.

Na verdade, ele era uma pessoa taciturna. Não se via como um artista e não gostava de falar de si mesmo. Mas deu conta de prestar testemunho – mesmo que ele mesmo não o tenha percebido dessa forma. Hannah Arendt fala sobre isso no começo do meu filme, e tomei a linerdade de lê-lo como um depoimento sobre Henry Fonda: “O tema revela um trabalho objetivo ao público. O que é subjetivo sobre isso, o processo de trabalho por exemplo, não interessa ao público. Todavia, se este trabalho não é meramente acadêmico, mas o resultado de uma vida vivida e sofrida, então a revelação também é a da ação e da fala vivas, e quem as porta é a própria pessoa. O que aqui aparece é desconhecido a quem o apresenta. Ele não tem qualquer controle sobre os efeitos.”

(Tradução: João Lucas Pedrosa)

Sonhos e fatos, Fonda e a América

por Alexander Horwath

“A imaginação sempre desempenha um grande papel

em tempos de desassossego político.”

Emilio Lussu, 1932

“Os atores são o nosso governo emocional —

eles não são eleitos, mas acabam nos representando,

quer gostemos ou não.”

Luc Sante & Melissa Holbrook Pierson, 1999

As forças que afetam os dois temas de Henry Fonda para Presidente têm alguma semelhança com a descrição no início de Uma História em Duas Cidades, de Charles Dickens: “Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos; aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez, …” Aqui também, essas coisas vêm juntas, muitas vezes num único e mesmo flash — e com todos os tons de cinza entre eles. Assim como Fonda oscila entre os filmes que ele deu forma, o mesmo ocorre com a estrutura histórica e política à qual eles pertencem. Um estado profundo, a “América”, e um estado republicano governado por lei, os “Estados Unidos”. Segundo as imagens que lhe são mais frequentemente atribuídas: uma nação perpetradora e salvadora da democracia; um país atrasado e violento e uma nação de povos indígenas, migrantes e residentes forçados, que, em muitos aspectos, poderia ser entendida como uma vanguarda global. As palavras de John Steinbeck sobre seu amigo “Hank” Fonda dão uma ideia das contradições que pertencem a ambos os “protagonistas” do filme: “Minhas impressões do Hank são de um homem que quer alcançar mas é inalcançável, gentil mas capaz de uma selvagem e perigosa violência súbita, crítico afiado dos outros mas igualmente auto-crítico, enjaulado e guerreiro da jaula mas tímido da luz, ferozmente oposto à contenção externa enquanto impõe uma escravidão de ferro a si mesmo. Seu rosto é um retrato de opostos em conflito.”

Nos filmes mais significativos de Fonda, as experiências americanas – tanto históricas quanto pessoais – estão inscritas de diversas maneiras. Às vezes, os vestígios são abertamente visíveis nas histórias contadas e nas posições que a personagem de Fonda assume nelas. Em outros casos, elas emergem indiretamente, sutilmente, através de seu estilo de atuação que dá presença ao não dito e ao invisível. A biografia mais convincente do ator, The Man Who Saw a Ghost, de Devin McKinney, dedica seu título ao talento de Fonda para invocar espíritos. Graças a essa habilidade, ele é capaz, mais do que outras estrelas de cinema de sua geração, de nos revelar de forma vívida e dolorosa as texturas ocultas e as falhas de sua época e de seu país.

Como atesta mais uma vez a situação atual nos EUA, as opções de um país são negociadas não apenas no Congresso e não apenas com base em fatos concretos, mas também (para o bem ou para o mal) na esfera da imaginação pública, na “vida dos sonhos”. Durante grande parte do século XX — precisamente durante o período em que Henry Fonda atuou — o cinema de Hollywood serviu como o meio mais eficiente nessa esfera. Alguns de seus poderes naquela época talvez possam ser comparados às energias atuais das mídias sociais. A campanha “Henry Fonda para presidente”, lançada no episódio de sitcom Maude’s Mood de 1976, é um eco desse poder há muito perdido. O filme de mesmo nome leva essas ideias ao pé da letra e examina até que ponto uma estrela de Hollywood pode servir como instrumento improvável de uma história paralela.

(Tradução: Gabriel Linhares Falcão)

A última entrevista de Henry Fonda

por Lawrence Grobel

A voz áspera e frágil de Henry Fonda permeia o filme. Deriva da longa entrevista que o jornalista Lawrence Grobel conduziu com Fonda em julho de 1981 na sua casa em Bel Air. Naquele tempo – um ano antes de sua morte – Fonda ainda estava fraco depois de uma operação, mas dedicou seis dias para responder à extensa lista de perguntas de Grobel.

As fitas, 12 horas no total, foram adquiridas e digitalizadas para o uso em Henry Fonda para presidente. Abaixo, estão trechos que também podem ser ouvidos no filme.

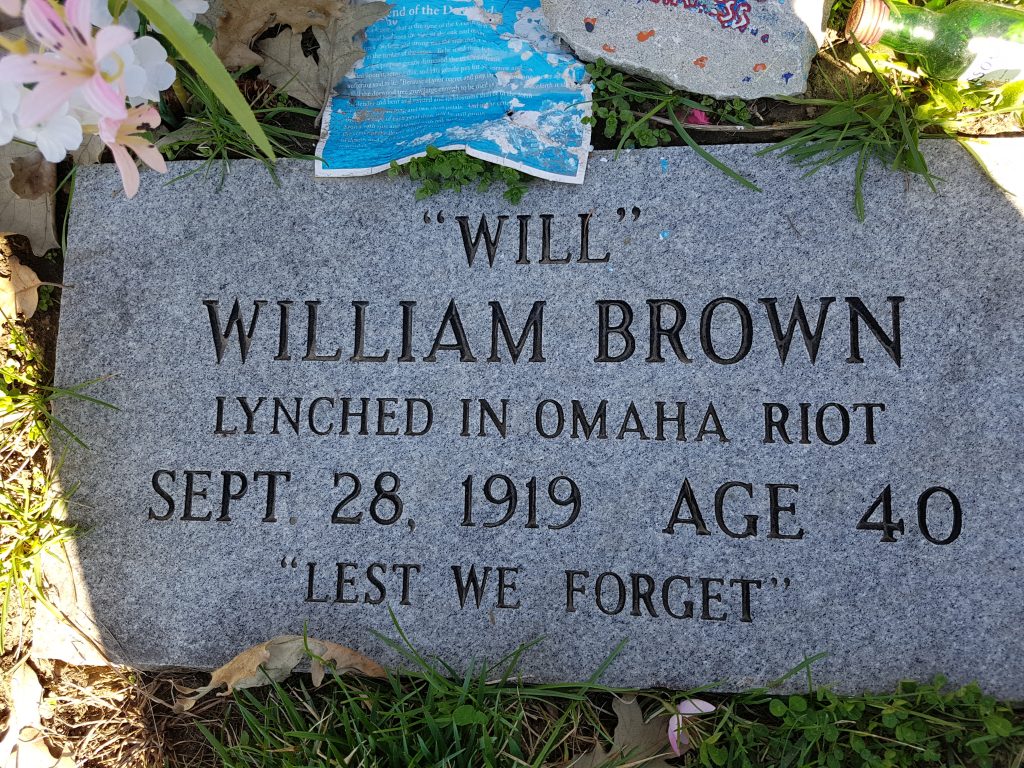

1919, UM LINCHAMENTO

Em 28 de setembro de 1919, um linchamento ocorreu do lado de fora do tribunal de Omaha. A vítima é William Brown, um dos muitos trabalhadores afroamericanos que migraram do Sul para as cidades industriais do Norte e do Nordeste após a 1ª Guerra Mundial.

Fonda: A vista do escritório do meu pai dava para a praça do tribunal. E ele me levou para o escritório e assistiu da janela. E tinha esse jovem negro que eles tinha prendido com suspeita de estupro. E essa multidão começou a se juntar. Eu conhecia o prefeito, ele estava a cavalo. Ele andou com dois assistentes a cavalo até o meio da multidão, tentando suprimir e acalmá-los. Eles quase lincharam o próprio prefeito. Era o quão fora de controle eles estavam. Não dava pra acreditar que eles iam derrotar as forças da lei, forçar caminho pra dentro [do tribunal], tirar esse cara de uma cela, arrastá-lo pelas ruas, enforcá-lo de um poste, esburacá-lo de balas, e aí arrastá-lo de trás de um carro. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Foi horrível. Eu sei que meu pai nunca dava sermão. Nós só assistimos. E, quando tudo acabou e fomos pra casa, ele não falou sobre. Bem, foi um choque enorme pra mim.

ATUAÇÃO COMO TERAPIA E ARTE

Fonda: Parte de toda a atração em atuar, e que eu aprendi muito gradualmente, foi que era terapia para um jovem muito tímido e auto-consciente. Eu usava uma máscara. Era como se esconder atrás de um personagem. Era um jogo, era fazer de conta. “Vamos fingir”. Que nem uma criança brincando de “polícia e ladrão” ou de “cowboys e índios”. Eu vou lá fora e não vou ser eu mesmo e as pessoas não vão estar olhando para mim.

Como desaparecer – e se tornar famoso ao mesmo tempo. É uma terapia a longo prazo, e Fonda passa seus anos mais difíceis tentando encontrar o equilíbrio requerido.

Fonda: Estávamos numa depressão, como atores sempre estão. E Charlie [Weatherbee] e Josh [Logan], quando se formaram, foram à Rússia estudar com Stanislavsky. E me deixaram ficar no apartamento sem pagar aluguel. Não tínhamos açúcar, nem sal. Nada. Só se cozinhava arroz. Chegou ao ponto que todas as moças e secretárias de elenco me conheciam tão bem que elas só olhavam pra mim, sorriam e diziam: “Nada, Hank”. E foi durante esse tempo que Josh disse que eu era o ator desconhecido mais conhecido de Nova York. […]

Grobel: Você sente que há arte nos filmes?

Fonda: Sim. Eu acho que o DeNiro é um artista.

Grobel: E sobre você, nesse quesito?

Fonda: Eu não penso nisso. Não penso sobre mim mesmo dessa forma. […]

Grobel: Você irá à próxima cerimônia do Oscar se seu filme for indicado?

Fonda: Não estarei lá pra aturar essa merda. Assisto na tevê. Sem chance.

JOHN FORD

Fonda: Acho que as primeiras palavras dele [a mim] foram algo do tipo: “Que merda é essa de você não querer interpretar o Lincoln? Você acha que ele é o presidente, caralho? Pelo amor de Deus, ele é um advogado fajuto de Springfield.” E foi assim que ele me intimidou ou me persuadiu. […] O Ford, você nunca tinha certeza sobre ele. Ele mantinha segredos do próprio supervisor de roteiro. Ele sonhava pequenos negócios no carro a caminho da locação. Nunca falava uma palavra até chegar na cena. Aí dizia: “Por que você não faz isso e aquilo? Ponha seus pés sobre o correio. Troque de posição.” E essas sempre acabavam sendo as coisas das quais as pessoas se lembravam.

“AS VINHAS DA IRA”, JOHN STEINBECK E O PAPEL DE TOM JOAD

Fonda: Eu já tinha trabalhado para [a 20th Century Fox e Darryl F.] Zanuck inúmeras vezes. Tinha feito vários filmes lá e ele estava sempre atrás de um contrato – e eu não estava interessado. Até “Vinhas da Ira”. E essa foi a isca. Ele disse “Eu não vou te deixar fazer o Tom Joad se não puder te controlar.” Fiz Vinhas da Ira e em seguida fiz algumas das piores merdas que já tive que fazer em filmes. […]

Grobel: Você sente que há uma parte de Tom Joad em você?

Fonda: Não.

Grobel: Quando você chegou a conhecer o [John] Steinbeck?

Fonda: Bem, foi depois que fiz o filme. Simplesmente fizemos um tour por bares e nos embebedamos. Nunca fomos íntimos, próximos de verdade. Acho que tínhamos admiração um pelo outro.

Grobel: Anotei algo que ele falou de você. Ele disse: “Minhas impressões do Hank são de um homem que busca alcançar mas é inalcançável, gentil mas capaz de uma selvagem e perigosa violência súbita, crítico afiado dos outros mas igualmente auto-crítico, enjaulado e guerreiro da jaula mas tímido da luz, ferozmente oposto à contenção externa enquanto impõe uma escravidão de ferro a si mesmo. Seu rosto é um retrato de opostos em conflito.” Isso é preciso?

Fonda: Eu não sei, isso… Essas são as palavras do Steinbeck. Eu nunca pensaria em mim lendo essas palavras.

HIROSHIMA

A cidade natal de Fonda produz aviões de bombardeio B-29. A Superfortaleza [“Superfortress” é o nome popular do avião] garante a superioridade dos EUA na guerra contra o Japão. O mais fatal é o “Enola Gay”.

Grobel: Você sabia do lançamento da bomba atômica, não sabia? Antes do lançamento. Você fazia ideia do que iria ser?

Fonda: Não totalmente, porque eu não tinha ideia do tipo de devastação que iria criar. Era só algo novo, uma bomba maior.

E eu fui até o Tiniã com meu chefe, o comandante Koepke. Nós resumimos ao piloto onde ele ia e quais marcações procurar. E a coisa seguinte que eu escuto é sobre Hiroshima, que devo dizer que me chocou. Só consigo desejar que eles, pra começar, nunca tivessem pensado em fazer isso e nunca tivessem feito uma bomba atômica. Eu sou contra tudo isso. Queria que só tivessem dito: “Bem, isso é perigoso, não vamos tocar nisso.”

Grobel: Mas essa não é a natureza do homem, é?

Fonda: Não.

Grobel: Você acha que eventualmente ela [a bomba atômica] vai nos destruir?

Fonda: Não me surpreenderia.

OS ANOS MCCARTHY

É 1948 e “Mister Roberts”, uma peça sobre a guerra, é um fenômeno. Ela mantém Fonda longe do caça às bruxas hollywoodiano do Senador McCarthy. Sete anos depois, Fonda retorna aos filmes.

Fonda: Quer dizer, a era McCarthy foi simplesmente inacreditável para mim. Foi quando comecei a ficar menos amigável com Duke Wayne e Ward Bond. Eles nunca tinham indicado nenhuma inclinação política, e de repente essas duas figuras estão nomeando os comunistas do ramo, botando-os em listas negras.

Grobel: Você chegou a ficar amigável com eles novamente depois disso?

Fonda: Com Duke, um pouco mais caloroso. Ele era um cara muito simpático, e tinha senso de humor. Mas nunca perdoei Ward Bond e nunca falei com ele novamente.

A MORTE DE FRANCES SEYMOUR FONDA

Fonda: Bem, ela era uma pessoa muito divertida de se estar junto. Ela aproveitava a vida. Aproveitava as coisas que fazíamos. Era um casamento muito bem sucedido.

A juventude de Frances Seymour e seu primeiro casamento foram marcados por violência e alcoolismo. O segundo já aponta para a direção oposta: felicidade hollywoodiana exemplar com Henry Fonda. O modelo dura alguns anos. Então o marido vai à guerra. A esposa é diagnosticada como maníaco-depressiva. Em 14 de abril de 1950, Frances Seymour Fonda encerra a própria vida com uma lâmina de barbear em Craig House.

Fonda: Minha vida pessoal estava desintegrando, mas muito lentamente. Eu nem me dei conta disso por um bom tempo.

Grobel: Em que ponto você se deu conta?

Fonda: Bem, eu acho que depois que nos mudamos para o Leste e eu estava fazendo “Mister Roberts”. E foi quando Frances teve que ir a uma casa para pessoas perturbadas.

Grobel: Você chegou a, em algum momento, saber o que causou essa perturbação?

Fonda: Não. Muito disso eu pus pra fora da minha cabeça, então tem quase um branco. Nunca sonhei que seria uma coisa permanente. Só era cansativo ter uma esposa que não estava sempre bem.

Grobel: É difícil falar daquele tempo pra você?

Fonda: Bem, não é fácil. Eu não gosto de falar sobre isso ou ser lembrado do que aconteceu.

Grobel: E como as crianças descobriram?

Fonda: Elas eram muito jovens pra saberem a verdade, então simplesmente dissemos que a mãe tinha morrido no hospital. Mas eu fui criticado por não tê-los dito a verdade. Eu ainda acho que fiz certo. […]

SERGIO LEONE E “ERA UMA VEZ NO OESTE”

Fonda: Eu gostei do Sergio, ele é uma figura. Então eu me empenhei, ainda não tenho certeza do porquê ele me escolheu. Eu pensei naquele meio tempo: o que eu podia fazer pra me fazer parecer mais com um vilão? Então deixei crescer um bigode com umas curvinhas pra baixo para parecer um pouco com o cara que matou Lincoln. E eu comprei lentes de contato marrons para cobrir meus olhos azul bebê, e cheguei no set com as lentes e a barba, e Sergio só me deu uma olhada e disse “Tire!” – Ele não queria nada daquilo. Ele queria os olhos azuizinhos e o rosto do Fonda.

FONDA FAZENDEIRO ORGÂNICO

Grobel: Qual sua fruta favorita?

Fonda: Maçã.

Grobel: De que tipo?

Fonda: Bem, as minhas. Acabei de comer uma de almoço. É uma Beverly Hills. Só é plantada em quintais. Não é uma fruta comercial que dá pra comprar em pomar.

GRANDE NEGÓCIO – E RONALD REAGAN

Fonda: Acho que a água está se tornando um grande problema, por todo o país. Ainda há empresas que estão despejando ilegalmente resíduos tóxicos em pátios nalgum lugar e não falam nada sobre. Acho que é aí que está o perigo. Pessoas demais acham que isso é progresso e o caminho certo.

Grobel: Você acha que os grandes negócios estão fora de controle nesse país?

Fonda: Não, não acho que estejam fora do controle; acho que estão cada vez mais no controle. Acho que Reagan é a favor dos grandes negócios, está fazendo tudo que pode para ajudá-los. […]

Fonda: O Reagan me aborrece tanto que é difícil falar sobre. Acho que estamos na direção do desastre. Fico surpreso que não haja mais oposição. Acho que agora ele nos botou num caminho em que vamos ficar por muito tempo.

Grobel: Você conhece o Reagan?

Fonda: Sim

Grobel: Amigos ou só conhecidos?

Fonda: Conhecido.

Grobel: Ele já foi um bom ator?

Fonda: Não.

Grobel: Ele é agora?

Fonda: Não.

Grobel: Então como ele conseguiu ser eleito?

Fonda: Ele é um baita de um orador. Ele diz as coisas que as pessoas querem ouvir. Ele as diz muito convincentemente e com o que soa como sinceridade. Ele está falando uma linguagem que as pessoas não escutam há muito tempo, e as impressiona. Eu escuto um discurso do Reagan e quero vomitar!

(Tradução: João Lucas Pedrosa)

Notas de programação para Henry Fonda para presidente (Il Cinema Ritrovato, 2020)

por Alexander Horwath

HENRY FONDA PARA PRESIDENTE: Introdução e notas sobre os filmes para o catálogo do Il Cinema Ritrovato, 2020

À primeira vista, seu status icônico entre os atores americanos o faz parecer uma escolha óbvia. Mas seu papel complexo na vida onírica da república cinematográfica vai muito além da “integridade” e da “simplicidade” que foram atribuídas a ele e à sua arte. Sua persona é um produto polifônico de três momentos históricos – e das maneiras como ele os abraçou. Ele alcançou o estrelato no final da década de 1930, alguém do Meio-Oeste ligado a um tipo de esquerdismo da Frente Popular, assombrado pelas tensões entre capitalismo e democracia. Ele adquiriu ainda mais insegurança e um certo caráter traumático durante a Segunda Guerra Mundial e suas consequências. E ele passou a expressar as esperanças e os medos que acompanharam a “dissolução repentina” da era McCarthy até os anos 60 de JFK. Para uma politique des acteurs, Fonda aparece como o “Best Man“, o “Wrong Man” e o “Man with no name“, tudo ao mesmo tempo.

Oportunidades perdidas muitas vezes contribuem para o legado de um ator. Além da outrora predominante fantasia do mundo real à qual o programa deve seu título, as intensas esperanças de Vittorio De Sica e Sergio Leone de escalar Fonda como o protagonista de Ladrões de bicicleta (1948) e Por um punhado de dólares (1964) também sugerem o potencial histórico que se acumulou ao seu redor — além da filmografia em si. Esta série de filmes só pode relatar uma pequena parte do legado de Fonda: alguns de seus maiores filmes — As três noites de Eva (1941), Paixão dos fortes (1946), Era uma vez no Oeste (1968)— foram deixados de lado, assim como muitos de seus papéis famosos, como os de Jezebel (1938) e Jesse James (1939), Consciências mortas (1943) e Doze homens e uma sentença (1957), Mister Roberts (1955) e Num lago dourado (1981). Com uma exceção, a programação inclui obras inéditas no festival. Ainda assim, não se trata principalmente de uma seleção de raridades, mas sim de uma seleção que traça um arco específico.

Grandes escritores de literatura e crítica se envolveram regularmente com os filmes de Fonda e sua persona na tela; as notas a seguir são marcadas por algumas de suas percepções. John Steinbeck nos dá um vislumbre do homem privado: “Minhas impressões do Hank são de um homem que busca alcançar mas é inalcançável, gentil mas capaz de uma selvagem e perigosa violência súbita, crítico afiado dos outros mas igualmente auto-crítico, enjaulado e guerreiro da jaula mas tímido da luz, ferozmente oposto à contenção externa enquanto impõe uma escravidão de ferro a si mesmo. Seu rosto é um retrato de opostos em conflito.” Nas performances de Fonda, esses opostos estão igualmente presentes e fluem juntos lindamente porque são parte de um mesmo homem: o fora da lei rebelde e o representante político; o professor ou milionário atrapalhado e o trabalhador bravo; o fazendeiro e o intelectual urbano. Há também a fisicalidade única de Fonda quando está deitado ou agindo, seu andar altamente reconhecível e seus movimentos de dança encantadoramente desajeitados — e há um senso incomum de interioridade, uma reflexividade, “uma compulsão pela lembrança”, como Devin McKinney descreveu. “Quando sentimos nossas memórias enfraquecendo, nossa sensação do passado se dissolvendo, podemos olhar para ele. Podemos olhar para Henry Fonda e lembrar, como ele lembra.”

Alexander Horwath

VIVE-SE SÓ UMA VEZ (FRITZ LANG, 1937)

A aparição marcante de Henry Fonda na revista da Broadway New Faces, de 1934, foi o suficiente para Hollywood tomar nota. A aparição lhe rende um contrato substancial com o recém-independente produtor Walter Wanger, em meio a rumores de que a comédia política The President Vanishes será seu primeiro filme. Mas Fonda também desaparece. Ele retorna aos palcos e estrela outro sucesso da Broadway que rapidamente seria adaptado para sua estreia nas telas: Amor singelo (1935). Nos anos seguintes, Wanger, um formidável liberal do New Deal, orquestra a música de Fonda e, em 1937, seu primeiro movimento está completo: dirigido por Fritz Lang com total controle artístico (graças a Wanger), Vive-se só uma vez (1937) apresenta ele e Sylvia Sidney como o original “casal em fuga” – enredados em uma rede cada vez maior de forças sociais e destino.

Os arrepios provocados pelo filme ainda percorrem o grande livro de memórias de James Baldwin sobre cinema, de 1976, The Devil Finds Work: “Na época de Vive-se só uma vez, Lang já havia encontrado seu lugar americano. Ele nunca mais teve um sucesso tão brilhante. A premissa de Vive-se só uma vez é que Eddie Taylor é um ex-presidiário que quer se “endireitar”: mas a sociedade não permite que ele se livre, ou redima, de seu passado criminoso. (…) Por mais que alguém possa querer se defender da acusação de Lang sobre as pessoas pequenas, sem rostos, sempre disponíveis para qualquer cerimônia pública e ausentes para sempre de qualquer cerimônia privada, que são a sociedade, fica-se indefeso diante de seu estudo do resultado, que é o isolamento e a ruína dos amantes. (…) Há um pequeno momento maravilhoso no albergue, com Fonda andando de um lado para o outro no quarto do mesmo jeito que andava na cela, e parando na janela para ouvir a Banda do Exército da Salvação lá fora, cantando: se você ama sua mãe, encontre-a nos céus. Não consigo imaginar nenhum americano branco nativo ousando usar, de forma tão lacônica, uma banalidade tão próxima do cômico para capturar uma angústia tão profunda. A genuína indignação que permeia este filme é uma qualidade que em breve desapareceria do cinema americano e seria severamente ameaçada na vida americana. De certa forma, éramos todos negros nos anos 30. (…) Há aquele momento no filme, na prisão, em que Fonda sussurra para Sidney, através do vidro da cadeia: “Me dá uma arma“. Sidney diz: “Não consigo te dar uma arma. Você vai matar alguém!” e Fonda diz: “O que você acha que eles vão fazer comigo?” Eu entendi isso: era uma pergunta real. Eu estava vivendo com essa pergunta.”

DEIXAI-NOS VIVER (JOHN BRAHM, 1939)

Desde seu nítido assalto ao cinema e visita à igreja até sua duramente iluminada escalação policial de suspeitos e tomadas em travelling no corredor da morte, Deixai-nos viver (1939) é o mais conciso de todos os filmes de Fonda. É também um dos mais pessimistas. Em seu livro excepcional sobre a vida e a obra do ator, Devin McKinney descreve o “manto de vergonha existencial” que Fonda veste aqui, sua “persona nervosa e ácida interagindo com um senso modernista de derrota.” (…) Ambientado em uma cidade americana sem nome e sem sol, o filme é centrado em Brick, um taxista durão com uma namorada dedicada, sonhos de classe média e um rosto “representativo”. Brick e seu amigo Joe são erroneamente apontados como os autores de um assalto fatal. Eles passam pelo sistema legal, passam por julgamento e condenação até chegar à execução, antes de serem resgatados por acaso. O processo de justiça tem sido de escarificação, de má sorte cancelada pela sorte estúpida.”

Em termos de seu mundo narrativo, suas premonições de filme noir e como obra de outro refugiado da Europa nazista, o thriller de John Brahm compartilha vários aspectos com Vive-se só uma vez. De outras maneiras, antecipa O homem errado (Alfred Hitchcock, 1956). Só que aqui, o arco que vai dos ideais da classe média à desilusão (ou morte, ou catatonia) é tingido de dúvidas políticas mais concretas. O amigo sem grana de Brick fala sobre seus dias como trabalhador da colheita na Califórnia, onde o excedente de trigo e laranjas está sendo destruído enquanto as pessoas passam fome; e a própria fé de Brick no sistema também vai por água abaixo: “A lei não pode admitir que está errada”. Como se quisesse provar esse ponto no final, o promotor público diz: “Eu apenas cumpri meu dever” – e Brick recusa seu aperto de mão.

A MOCIDADE DE LINCOLN (JOHN FORD, 1939)

Fonda contava essa história com frequência, indicando uma das razões pelas quais o A mocidade de Lincoln (1939) ainda flutua tão levemente no abismo onde a maioria dos filmes biográficos sobre Grandes Homens estão agora enterrados: “Eu não conhecia Ford. Eu conhecia o trabalho dele e costumava ficar no set, assistindo às filmagens de No Tempo das diligências (1939). Eu ficava ali, em pé, na mesa dele como um guarda, com o chapéu branco na mão, e ele era o almirante. Acho que as primeiras palavras dele [a mim] foram algo do tipo: “Que merda é essa de você não querer interpretar o Lincoln? Você acha que ele é o presidente, caralho? Pelo amor de Deus, ele é um advogado fajuto de Springfield.” E foi assim que ele me intimidou ou me persuadiu.

Na última vez em que a democracia quase morreu em todo o mundo, o cinema e o rádio eram as redes sociais escolhidas. À medida que o cinema de Hollywood atingia seu auge como arte popular, também enfrentava a tarefa histórica de promover e atualizar o mito democrático. Estreando apenas dois meses após o extremamente deprimente Deixai-nos viver, o Lincoln, de Ford e Fonda, cumpriu essa tarefa — e a transcendeu. O filme continua inestimável hoje, não apenas pela paixão que desperta em admiradores e céticos (por exemplo, o louvor de Sergei Eisenstein em 1945 vs. a crítica dos Cahiers du Cinéma de 1970), e não apenas porque o próprio Ford sempre o nomeou entre seus favoritos. É amado porque é tão vivo – nos detalhes concretos da realização, assim como em sua dança dialética de corpo e mente, natureza e lei, lembrança e premonição.

Geoffrey O’Brien observou a “capacidade mercurial do diretor de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se o Lincoln de Ford exibe ao mesmo tempo uma sinceridade radiante e a sutileza tortuosa de um trapaceiro, ele é, nesse sentido, a imagem espelhada do diretor”. Essa imagem se reflete ainda mais na “atuação notável de Fonda. (…) Sua localização no espaço, sua distância relativa daqueles ao seu redor, sua postura física, seu grau de conforto ou desconforto: esses são pontos de referência constantes. Não conseguimos tirar os olhos dele, e ainda assim há momentos em que ele quase se perde na multidão. Seu florescimento como político, ao confrontar a multidão que busca linchar seus clientes, é equilibrado pelos momentos de afastamento, de olhar para a distância ou para dentro de si mesmo. Cada ponto de contato ou perda de contato é registrado com uma hipersensibilidade elétrica, principalmente em cenas que parecem banhadas por uma tranquilidade pastoral.”

AS VINHAS DA IRA (JOHN FORD, 1940)

Depois de passar pelo teste de fogo, o jovem Sr. Lincoln decide continuar um pouco, “talvez até o topo daquela colina”, enquanto uma tempestade se forma. Um ano depois, o fora da lei populista e assassino Tom Joad sai do nosso campo de visão da mesma maneira. O livro que o inspirou é As vinhas da ira (1939), de John Steinbeck. E o ator que o interpreta, 40 anos depois, fará um desenho particular daquele livro aberto, com uma lupa destacando um parágrafo: “Nas estradas, as pessoas se moviam como formigas em busca de trabalho, de comida. E a raiva começou a fermentar.”

Do diário de Bertolt Brecht, 22 de janeiro de 1941: “Vemos o filme As vinhas da ira, de Steinbeck. Você ainda pode ver que deve ser um ótimo livro, e os empreendedores provavelmente não queriam “tirar toda a força dele”. … A coisa toda é uma mistura interessante do documentário e do privado, do épico e do drrramático [sic], do informativo e do sentimental, do realista e do simbólico, do materialista e do idealista.

Dos escritos de Andrew Sarris, 18 de outubro de 1973: “Depois de ter sido superestimado em sua época como um testamento social, agora é subestimado tanto como um filme de Hollywood (não brilhantemente mítico o suficiente) quanto como uma lembrança de Ford (não puramente pessoal o suficiente). O que resiste a todos os testes do tempo, no entanto, é a encarnação arenosa de Tom Joad feita por Henry Fonda, uma mistura volátil de sinceridade da pradaria [e] paranoia rosnante. (…) [Sua] estatura física e espiritual não é a do homem pequeno como vítima, mas a do homem alto como encrenqueiro. Sua raiva explosiva tem pavio curto, e só temos a sua palavra para afirmar que ele é durão sem ser cruel. Aliás, é principalmente a sua falta de jeito em movimento que sugere sua vulnerabilidade. [Seu] suposto herói proletário torna-se ominosamente ameaçador naquela encruzilhada sombria onde a justiça social se cruza com a vingança pessoal.”

Do livro de canções de Bruce Springsteen, O Fantasma de Tom Joad, 21 de novembro de 1995: “Helicópteros da polícia rodoviária sobrevoando o cume. Bem-vindos à nova ordem mundial. Famílias dormindo nos carros no sudoeste. Sem casa, sem emprego, sem paz, sem descanso.”

ASSIM É QUE ELAS GOSTAM (ELLIOTT NUGENT, 1942)

“Fonda, com óculos de aro de tartaruga, quase que perfeitamente escalado. Felizmente, a trama é envolta em bastante comédia. Aqueles que reconhecem seu significado mais profundo o recomendarão aos amigos como imperdível.” (Variety, 4 de março de 1942)

Entre os roteiros de Este mundo é um hospício (Frank Capra, 1944) e Casablanca (Michael Curtiz, 1942), os gêmeos Epstein escreveram outra adaptação do palco para a tela: Assim é que elas gostam (1942). Na produção original da peça de sucesso de Elliott Nugent e James Thurber, o próprio Nugent interpretou o papel que agora é de Fonda: Tommy Turner, professor de literatura inglesa, bem-casado, bem-intencionado e bem-ajustado — até que “o mundo começou a tremer, grandes instituições tremeram e jogadores de futebol americano caíram sobre mim e minha esposa”. Tudo isso porque o professor Turner decidiu ler uma carta específica para sua turma, numa tentativa de mostrar que até mesmo um inglês ruim pode ser muito comovente e eloquente. Essa carta foi escrita em 1927 pelo anarquista Bartolomeo Vanzetti em sua cela de morte.

No início da guerra, Assim é que Elas Gostam discute infinitas nuances de masculinidade e “americanismo”, reconhecendo astutamente que a comédia destruidora de pratos e a discussão política, a ironia do caldeirão cultural e a retórica atrevida do mundo dos esportes funcionam melhor juntas. Há o medo dos “Vermelhos” se infiltrarem na universidade e um administrador “fascista” (Eugene Pallette) que gosta de construir estádios. Há uma feminilidade inteligente e divertida (Olivia de Havilland) e uma masculinidade orgulhosamente regressiva e semitóxica (Jack Carson). E há a percepção, por parte de Fonda, de que os nobres apelos à liberdade intelectual só podem melhorar com um forte contrapeso – idealmente, um solo de dez minutos regado a álcool, sobre o amor e o casamento, como ensinado por tigres, leões-marinhos e elefantes: “Faça alguma coisa, não fique aí parado! Até o p-p-pinguim, aquela coisinha, não tolera nenhuma brincadeira de macaco quando se trata da companheira dele!”

BATALHA DE MIDWAY (JOHN FORD, 1942)

A voz de Fonda é apenas uma entre muitas em Batalha de Midway (1942). A natureza polifônica deste curta documentário se estende à sua gama de formas, tonalidades e emoções: rostos de soldados de perto e aviões caindo em um campo visual descentralizado; “Red River Valley” e sugestões assustadoras de “algo por trás daquele pôr do sol”; triunfo americano e caixões americanos; encenação de profundidade de campo e linhas de enquadramento se destacando por completo, marcando o corpo do filme como um lembrete eterno de que “isso realmente aconteceu”. A coda (solicitada pelo presidente Roosevelt) parece uma voz do futuro: grandes pinceladas de cores pingando sobre a contagem das perdas japonesas, feitas no estilo de Jean-Luc Godard por volta de 1967/68.

A batalha de Midway foi um ponto de virada na Guerra do Pacífico, e as filmagens de John Ford passaram a ser vistas como um corte na carreira do diretor. Para Tag Gallagher, o trabalho de Ford depois da guerra mostra “a diferença, talvez, entre um homem que filma suas ideias e um que filma sua experiência”. Uma observação semelhante pode se aplicar à atmosfera pré e pós-1945 daqueles que estavam diante das câmeras e que também migraram para a frente de batalha. Em 24 de agosto de 1942, dez semanas após a Batalha de Midway e três semanas antes do lançamento do filme, Henry Fonda se voluntariou para o serviço militar.

ÊXTASE DE AMOR (OTTO PREMINGER, 1947)

“Otto é um homem querido, uma espécie de judeu nazista, mas eu o adoro.” O sofisma de Joan Crawford sobre seu diretor pode ter levantado suspeitas entre judeus e nazistas, mas não foi a razão pela qual a Legião da Decência lutou contra Êxtase de amor (1947) ou motivo pelo qual o interesse da crítica e os resultados de bilheteria foram tão baixos para esse ménage à trois com toques noir. O filme pode ter sido simplesmente “adulto” demais para o seu momento histórico. Hoje, não é mais conhecido, mas vários críticos vieram a considerá-lo uma das obras mais complexas e moralmente ambíguas de Preminger. Suas simpatias e críticas são distribuídas uniformemente — e mudam constantemente — entre os três protagonistas: Daisy (Crawford), uma estilista solteira e segura de si; Dan (Dana Andrews), um advogado de sucesso que trai a esposa — e cuja profissão permite que o filme destaque os campos de concentração dos EUA para cidadãos nipo-americanos durante a guerra (uma estreia no cinema de Hollywood); e Peter (Henry Fonda), um veterano de guerra instável, deprimido e viúvo que não reconhece mais Nova York e é assombrado por pesadelos. Fonda pode usar uma nova máscara aqui, escreve Devin Mc Kinney, “ao mesmo tempo em que gera tormento e sensualidade suficientes para sugerir que a máscara não é algo que lhe foi entregue, mas um rosto que ele trouxe consigo”.

Chris Fujiwara, em seu estudo sobre Preminger, celebra corretamente os “confrontos triplos” em Êxtase de amor e a maneira como “questiona que tipo de filme é. ‘Tudo bem, tenha sua tragédia, tenha seu melodrama’, Daisy diz a Peter, criticando sua tentativa de articular a sensação de perda aguda e irrealidade que experimentou após a morte da esposa e acusando-o de “tentar soar como um caso clínico”. Preminger “rejeita categorias e gêneros” para “criar espaço, para abrir o filme e os personagens para um mundo mais amplo. … O filme é sobre uma busca por lucidez”.

SANGUE DE HERÓIS (JOHN FORD, 1948)

A sétima colaboração entre Ford e Fonda, Sangue de heróis (1948), é uma proposta extraordinariamente rica. O historiador americano Richard Slotkin a considera “uma obra seminal de mitografia” uma obra seminal de mitografia”, nos Dispatches de Michael Herr representa o “momento mitopático” que a Guerra do Vietnã literalmente reencenaria duas décadas depois, e para o cineasta Jean-Marie Straub ilustra seu argumento sobre Ford como “o mais brechtiano dos cineastas, porque ele mostra coisas que fazem as pessoas pensarem ‘Droga, isso é verdade ou não?’ – em vez de apresentar-lhes imagens que lhes dizem o que pensar”.

No final de Sangue de heróis, esse ato de equilíbrio entre “verdadeiro ou falso” — a capacidade de ver e conhecer os tristes fatos do comportamento do tenente-coronel Thursday, ao mesmo tempo em que defende a disseminação de sua lenda como um guerreiro heróico — reverbera ainda mais fortemente do que em O homem que matou o facínora (1962), a versão posterior e mais famosa de Ford da mesma dialética. Aqui, é o ápice de várias oposições transformadoras: um filme de combate pós-Segunda Guerra Mundial, disfarçado de faroeste de cavalaria; um conto profundamente racista, adaptado para um filme que contempla não apenas um caminho para a paz com os apaches, mas também sua exploração por criminosos apoiados pelo governo; a vida doméstica em uma comunidade semimatriarcal de Fort vs. um protagonista rígido e autoritário do Leste (Fonda como o tenente-coronel Thursday), cujo desgosto com sua nova posição é claramente baseado em presunção de classe e ódio étnico.

Em Sangue de heróis, “[a] celebração da fronteira como berço da democracia americana é contida por uma crítica incisiva ao imperialismo americano. Esta é uma reviravolta notável para uma obra de cultura popular feita no auge do império americano no gênero que deu à Estados Unidos seu épico nacional. Os filmes de Ford são talvez as obras de arte política mais sofisticadas que a Estados Unidos já produziu porque eles entendem, com uma lucidez que não tem tempo nem para cinismo nem para moralização, a maneira como o mito e a retórica, a imagem e a ideologia funcionam em uma sociedade e em uma política. Eles sabem que uma comunidade precisa do mito para sua coesão e que uma democracia precisa trazer o mito à luz da razão crítica.” (Gilberto Perez, O Fantasma Material).

Enquanto os soldados deixam o Fort para o que será sua “última resistência”, três mulheres observam à distância, tentando identificar seus entes queridos. A esposa do Capitão Collingwood comenta sucintamente: “Não consigo vê-lo — só consigo ver as bandeiras”.

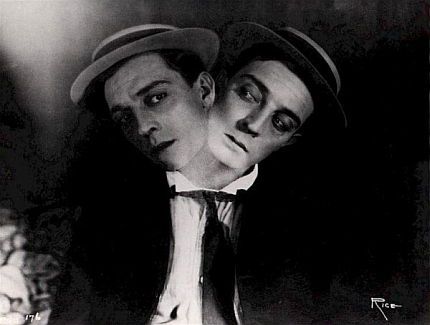

O HOMEM ERRADO (ALFRED HITCHCOCK, 1956)

Em Imagem e palavra (2018), de Jean-Luc Godard, um clipe de Henry Fonda — a alegria do jovem Sr. Lincoln ao descobrir um livro de direito — é logo seguido por uma cena do Fonda mais velho atrás das grades. Preso por uma lei injusta por um crime que não cometeu, ele agora é “o homem errado”: Manny Balestrero, marido e pai educado, cristão fiel, baixista do Stork Club e, de repente, o sujeito de um pesadelo da vida real. Sim, a experiência de Manny, incluindo os estranhos tipos de vergonha e culpa sentidos pelos acusados injustamente, é verdadeiramente “kafkiana”. Mas sua apresentação sóbria e objetiva na tela muitas vezes se aproxima mais de uma abordagem “bressoniana” do que de qualquer um dos maneirismos habituais dos filmes falso-kafkianos. Em vista de seu clímax – a oração de Manny, seguida por uma sobreposição dos rostos do inocente e do culpado – também podemos prestar atenção à afirmação anterior de Godard sobre o filme em sua Histórias(s) do cinema (1998): “Juntamente com Dreyer, Hitchcock é o único que sabe filmar um milagre”. É preciso uma coincidência, um milagre, para completar este procedimento policial invertido e identificar o verdadeiro vilão, que não é outro senão o próprio sistema legal. Da mesma forma, a verdadeira vítima não é Manny, mas sua esposa Rose, que – numa atuação impressionante de Vera Miles – acaba catatônica. Se a culpa e a inocência se tornam arbitrárias, o resultado é a loucura. Ao visitá-la no hospício após sua libertação, Manny fica chocado com seu estado inalterado: “Acho que eu esperava por um milagre.”

Considerando a carreira de Fonda caminhando na corda bamba entre a retidão e a ilegalidade, ao lado da metafísica de culpa e medo da polícia de Hitchcock, O homem errado (1956) parece um resumo perfeito de ambas as obras. Ao mesmo tempo, o filme foi frequentemente visto como algo atípico, principalmente pelo próprio Hitchcock que reconhece o caráter atípico do filme com uma rara declaração de abertura. Ele nos diz que “esta é uma história real, cada palavra”, referindo-se ao caso de identidade trocada de 1953 em que o filme se baseia. E, mais uma vez, é Godard, em sua crítica de 1957, que leva essa história da verdade um pouco mais adiante. Para ele, tudo começa com “a beleza do rosto de Henry Fonda”, cujo “único critério é a verdade exata. Estamos assistindo à mais fantástica das aventuras porque estamos assistindo ao mais perfeito, ao mais exemplar dos documentários”.

LIMITE DE SEGURANÇA (SIDNEY LUMET, 1964)

No início de 1963, quase imediatamente após o ímpeto apocalíptico da Crise dos Mísseis de Cuba, dois grandes filmes americanos sobre uma guerra nuclear acidental entram em produção. O engraçado, Dr. Fantástico (Stanley Kubrick, 1964), estreia primeiro. O não tão engraçado, Limite de segurança (1964), estreia menos de um mês antes das eleições de 1964 e traz Henry Fonda como presidente interino.

Fail-Safe se apresenta como um thriller puro, dinâmico e implacável. Um grupo de bombardeiros americanos está alcançando seus pontos de segurança designados nas fronteiras do espaço aéreo soviético quando um computador explode um chip e transmite um código de ataque. Enquanto oficiais americanos e soviéticos colaboram na perseguição aos bombardeiros, o presidente americano — instalado em um bunker da Casa Branca, conectado ao primeiro-ministro soviético por telefone — tenta, com crescente desespero, evitar o inevitável. (…) Emergindo primeiro como uma sombra alta e negra no corredor, o presidente é visto de trás enquanto seu jovem intérprete olha fixamente para sua nuca, o rosto reservado é uma mancha prateada na porta do elevador. Com Fonda confinado no bunker, Lumet usa a altura e a magreza de sua estrela geometricamente e, em seguida, avança com closes, vistas enormes como da perspectiva de uma mosca hipnotizada, enquanto Fonda tenta negociar o apocalipse por telefone. No seu ápice, “passado e presente se unem, e a epifania é criada – com nada além de uma mão, uma voz e uma sombra. Todas as intensidades submersas da história performática de Fonda retornam para preencher a cena, para expandir seus contextos dramáticos e políticos. (…) Gostaríamos de sondar o momento, desmontá-lo, encontrar suas engrenagens e molas. Mas é impossível: não conseguimos “ver” exatamente o que estamos vendo. Em vez disso, sentimos o que não estamos vendo — aquele zumbido da história, aquele tom de Lincoln ainda vibrando sob o ruído mecânico do Fail-safe, da vida americana como ela é agora, como está prestes a se tornar; um heroísmo que odeia matar, que em vez de se gabar de “Manda ver”, pergunta: “O que dizemos aos mortos?” (Devin McKinney, The Man Who Saw a Ghost)

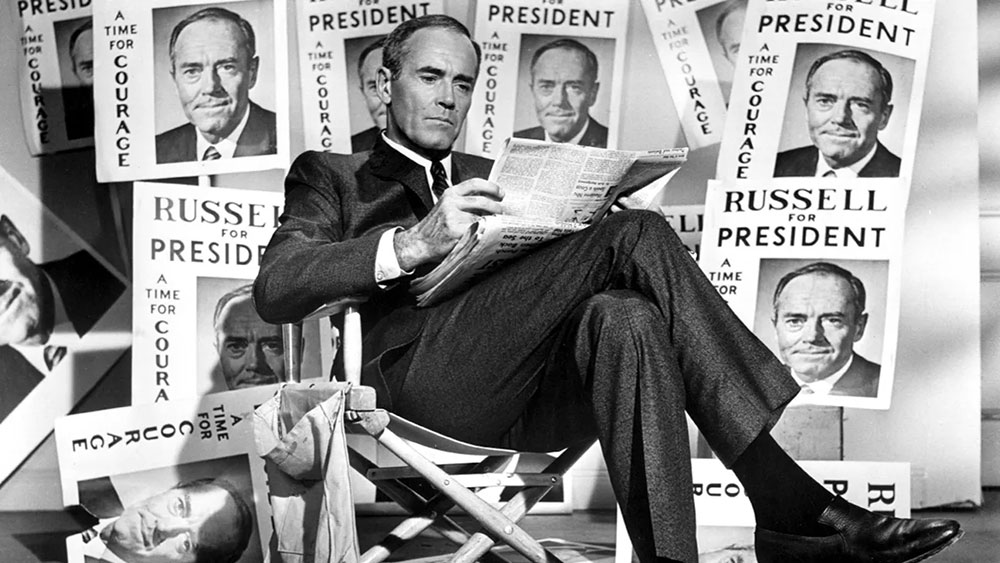

VASSALOS DA AMBIÇÃO (FRANKLIN J. SCHAFFNER, 1964)

Em The Dream Life, seu livro sobre a mitologia dos anos 60, J. Hoberman descreve um arco de carreira e um arco político: Fonda acompanhou a trajetória do liberalismo atormentado enquanto fracassava naquilo que poderia ser chamado de sua trilogia JFK. Derrotado em sua tentativa de se tornar Secretário de Estado em Tempestade sobre Washington (1962) [de Otto Preminger], Fonda apareceu nessa posição em Vassalos da ambição (1964); rejeitado neste filme como candidato presidencial, ele retornou, a tempo para a eleição de 1964, como o agonizante líder do Juízo Final em Limite de segurança (1964).

Um filme sobre política na Sociedade do Espetáculo e sobre moralidade pessoal na política, Vassalos da ambição é dominado não apenas pela imagem de Fonda e seu legado de apoio à democratas progressistas como Helen Gahagan Douglas e Adlai Stevenson, mas também pelo som de Gore Vidal — o tecido denso criado por seus diálogos, seu humor cáustico, sua compressão descarada de diversas questões políticas nos poucos dias de uma Convenção do Partido com o objetivo de encontrar um candidato presidencial. Felizmente, o projeto perdeu seu diretor original, Frank Capra, cujas ideias pouco inteligentes para o filme perturbaram profundamente Vidal. (Ainda há um maravilhoso aroma do início de Capra na figura do ex-presidente: interpretado pelo tagarela Lee Tracy do Pré-Código, ele é uma relíquia inteligente da “era dos grandes caipiras”). Complementando a expertise política de Vidal, dois colaboradores com experiência em mídia foram contratados. O diretor Franklin J. Schaffner era relativamente novo no cinema, mas havia supervisionado e dirigido muitos programas políticos durante seus 15 anos na TV – desde grandes convenções partidárias até o tour de Jackie Kennedy pela Casa Branca. E o diretor de fotografia Haskell Wexler usou sua experiência em documentários enquanto já se preparava para Dias de fogo (1969), sua obra-prima do final dos anos 60 sobre uma Convenção Democrata. Começando como uma variação do tipo Drew-Leacock de Cinema Direto incorporado (seu “clássico de JFK”, Primárias (1960), foi filmado logo quando a peça original de Vidal, The Best Man (1960), se tornou um sucesso durante as Primárias de 1960), o filme termina com Fonda atualizando a noção de John Ford de “glória na derrota” para os anos 60: um sarcasmo de dois gumes, meio presunçoso, meio consciente na derrota. – “É claro que estou feliz que o melhor homem venceu.”

MAUDE’S MOOD: PART 1 (HAL COOPER, 1976)

Maude Findlay, uma mulher independente de Tuckahoe, Nova York, criou o título para esta série de filmes há 44 anos. Ela pode ter sido uma personagem fictícia com uma sitcom que recebeu seu nome, mas o homem dos seus sonhos e sua escolha para a eleição presidencial dos EUA em 1976 foi o decididamente real Henry Fonda. Assim, Fonda, como ele mesmo, precisa visitar a casa da família dela para lhe contar a verdade nua e crua (à maneira de Bartleby de Herman Melville): Prefiro não ir. A campanha de Maude implode, assim como as fantasias de metade da nação.

A diversão neste episódio de TV se torna um pouco amarga, não apenas porque Maude cai em depressão quando seu sonho é negado, mas também porque Fonda e seu velho amigo Norman Lear, o criador de Maude (1972-78), só conseguiam ver sua jogada como uma piada “irreal”. Hoje, a campanha fictícia de Maude para a candidatura presidencial de Henry Fonda pertence à rubrica de história alternativa. Mas, na década de 1970, o tipo de imaginação dela já havia se tornado um verdadeiro motor para estratégias eleitorais, e um ícone de tela muito menor que Fonda logo usaria esse motor direto para chegar à Casa Branca.

“[Ronald] Reagan é uma grande preocupação”, diz Fonda, um ano antes de sua morte, em 12 de agosto de 1982, em sua última entrevista com Lawrence Grobel: “O Reagan me aborrece tanto que é difícil falar sobre. Acho que estamos na direção do desastre. Fico surpreso que não haja mais oposição. Acho que agora ele nos botou num caminho em que vamos ficar por muito tempo. Ele diz as coisas que as pessoas querem ouvir. Ele as diz muito convincentemente e com o que soa como sinceridade. Ele está falando uma linguagem que as pessoas não escutam há muito tempo, e as impressiona. Eu escuto um discurso do Reagan e quero vomitar!”

Programação, minha bela inquietação

por Leonardo Bomfim Pedrosa

Entre as muitas vocações aventuradas em Henry Fonda para presidente (a historiografia, a biografia, a elegia, o ensaio, o ensino, a crítica, o road-movie…), há aquela que ocupa um lugar especial: a programação de cinema. Presença articuladora de inúmeros caminhos e inúmeras relações, a programação figura como a ponta da lança do grande desafio, o de saber governar a multidão de informações cinematográficas que podem se candidatar, a cada piscada de olhos, à inscrição definitiva em uma narrativa desenvolvida diante do canto sedutor da história do cinema.

Sob a diretriz de um pensamento de programação, um universo vasto e potencialmente monstruoso pode-se tornar um brinquedo estimulante. Nesse sentido, a condução metódica de Alexander Horwath não apenas reflete a certeza de um pensamento, mas a serenidade de uma imaginação favorecida pela intimidade com as peças e as regras do jogo. Se a ousadia investigativa é flagrante — uma narrativa de longo fôlego que percorre, ao mesmo tempo, a história de um país, a história de um ator e a história de um cinema —, sua organização torna-se exemplar: os desvios, as digressões, os fragmentos aparentemente aleatórios, as inserções estranhamente arbitrárias; todas as outras presenças convocadas à história jamais se tornam excessivas ou excedentes.

A consciência-programadora de que os filmes e seus agregados podem ser, na mesma medida, elementos subversivos e conciliadores na elaboração de uma história é decisiva para o estabelecimento de uma convivência pacífica entre a escrita ordenada de uma trama complexa, uma escrita sem enigmas, e os fragmentos quase intrusos que podem sequestrar a atenção do espectador ao longo da jornada, criando provocantes fricções. Penso, por exemplo, no plano pinçado de As três noites de Eva (Preston Sturges, 1941), aquele da mão erótica de Barbara Stanwyck e de seu cafuné demorado na orelha de Henry Fonda. Trata-se de uma convocação extraordinária, de um súbito e inesperado convite para que se possa sair de Sangue de heróis (John Ford, 1948) e chegar a Paixão dos fortes (John Ford, 1946) no ventre de uma viagem cronológica e linear na história americana, em uma coleção de filmes que parecia ser exclusivamente formada pelo universo de John Ford. Ou, ainda, na estranha sugestão da sessão dupla de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) e Ao rufar dos tambores (John Ford, 1939), em uma reunião de imagens que parece, num primeiro momento, absolutamente forçosa, um sintoma agudo de compulsão cinéfila, mas que será recontexualizada com maestria em outra etapa do percurso.

***